Джеймс Скотт

Благими намерениями государства

Почему и как проваливались проекты улучшения условий человеческой жизни

Джеймс Скотт и социология смысла

Часть 1. Государственные проекты: прояснения и упрощения

Государственное и научное лесоводство: притча

Социальные факты — сырые и обработанные

Фальсификация измерений: народные и государственные единицы

Искусство управления государством и измерения

Упрощение и стандартизация измерений

Землевладение: местная практика и финансовые упрощения

Почти состоявшийся сельский свод законов

Запутанность форм общинного землевладения

Кадастровая карта как объективная информация для посторонних

Что отсутствует на этой картине?

Преобразование и сопротивление

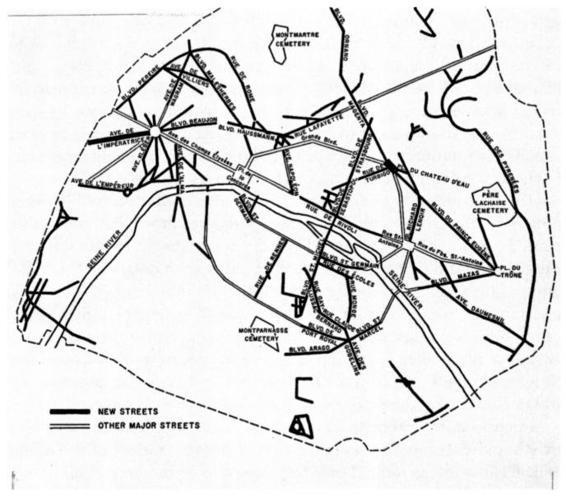

Централизация дорожного движения

Часть 2. Преобразование взгляда

3. Авторитарный высокий модернизм

Радикальная власть высокого модернизма

4. Высокомодернистский город: эксперимент и критический анализ

Тотальное городское планирование

Правила для плана, планировщика и государства

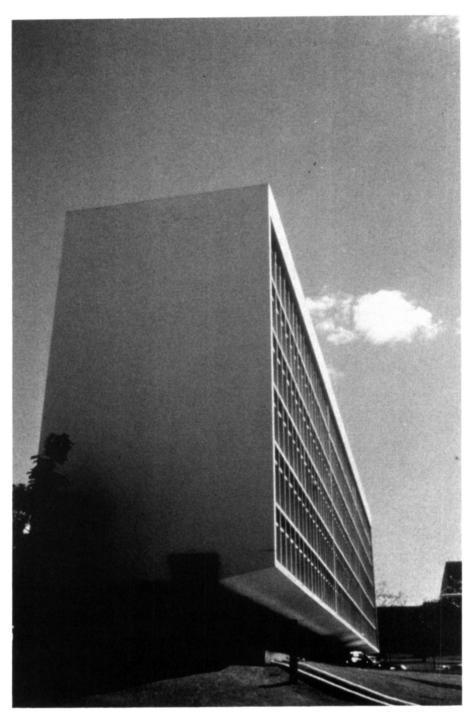

Учебник высокомодернистской архитектуры

Бразилиа: высокомодернистский город построен — почти

Бразилиа как отрицание (или выход за пределы) Бразилии

Выступление против высокомодернистского урбанизма:

Джейн Джекобс

Визуальный порядок против опытного

Функциональное превосходство разнообразия и сложности

Авторитарное планирование как превращение города в чучело

Планирование незапланированного

5. Революционная партия: ее план и оценка деятельности

Ленин — архитектор и инженер революции

Ленинская работа «Что делать?»

Теория и практика: революции 1917 г.

Ленинская работа «Государство и революция»

Люксембург: врач и акушерка революции

Александра Коллонтай и «Рабочая оппозиция» Ленину

Часть 3. Реализация проектов заселения сельской местности и сельскохозяйственного производства

6. Советская коллективизация, капиталистические мечты

Советско-американский фетиш: индустриальное сельское хозяйство

Коллективизация в советской России

Первый раунд: большевистское государство и крестьянство

Второй раунд: высокий модернизм и поставки

Авторитарная теория высокого модернизма и практика крепостничества

Государственные образцы контроля и присвоения

Пределы авторитарного высокого модернизма

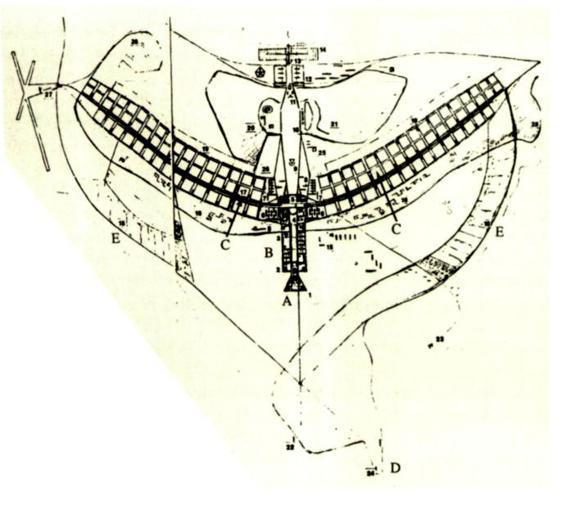

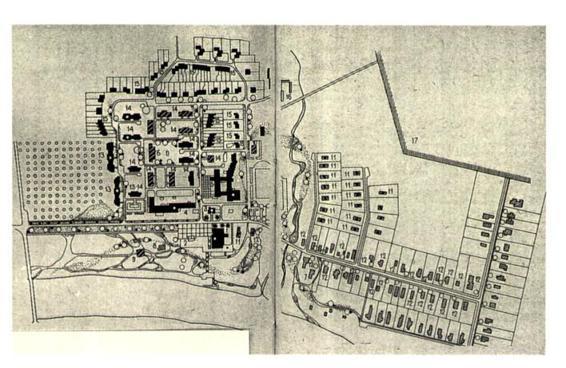

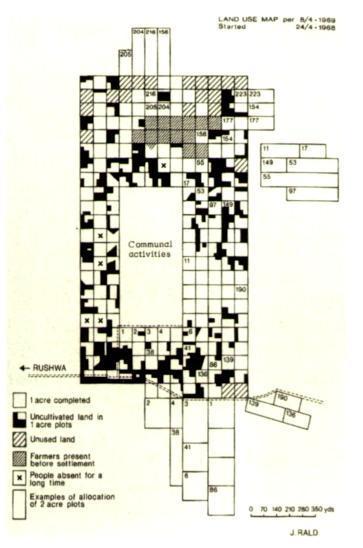

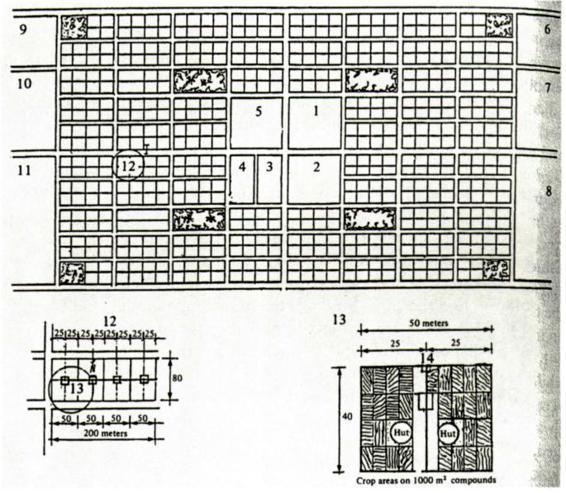

7. Принудительное переселение в деревни в Танзании: эстетика и миниатюризация

Колониальное высокомодернистское сельское хозяйство в Восточной Африке

Деревни и «усовершенствованное» сельское хозяйство в Танзании перед 1973 г.

«Устремленные вперед» люди и их посевные культуры

Кюллективное сельское хозяйство и интенсивное производство

Бюрократическое удобство, бюрократические интересы

«Идеальная» государственная деревня: эфиопская разновидность

Высокий модернизм и оптика власти

Минитюаризация совершенствования и управления

8. Приручение природы: четкое и упрощенное сельское хозяйство

Разновидности сельскохозяйственного упрощения

Сельское хозяйство на ранних стадиях

Непредвиденные последствия упрощений

Катехизис высокомодернистского сельского хозяйства

Модернистская вера и местная практика

Постоянные поля и переложное земледелие

История «несанкционированного» новаторства

Ведомственные отношения в высокомодернистском сельском хозяйстве

Упрощающие предположения сельскохозяйственной науки

Выделение экспериментальных переменных

Упрощенные методы научного сельского хозяйства

Некоторые урожаи более равны, чем другие

Опытные участки в сравнении с реальными полями

Воображаемые и реальные фермеры

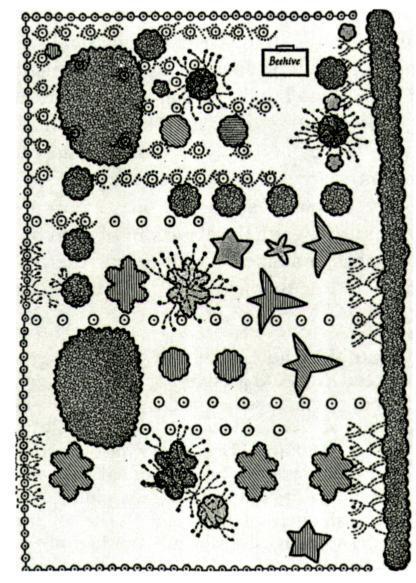

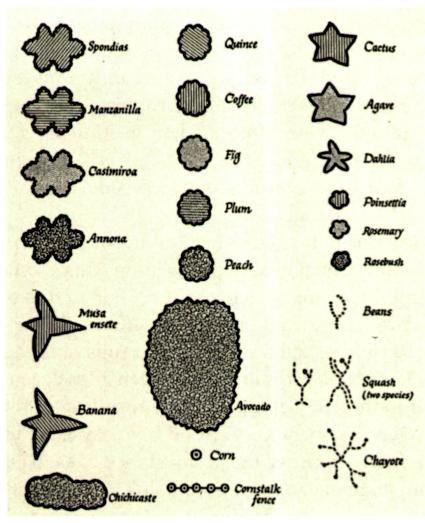

Сравнение двух сельскохозяйственных логик

9. Неадекватные упрощения и практическое знание: метис

Метис: контуры практического знания

Связь метиса с эпистеме и техне

Практический опыт и научное знание

Динамизм и пластичность метиса

Социальный контекст метиса и его разрушение

Доводы против имперского знания

«Все дело в невежестве, дурачок!»

Планирование для абстрактных граждан

Разложение действительности на составляющие

Неудачи схематизации и роль метиса

Луизе, снова, всегда

* * * * *

Оуэн: Что происходит?

Йолланд: Точно не знаю. Но я не хочу участвовать в этом. Это что-то вроде высылки.

Оуэн: Мы делаем шестидюймовую карту этой страны. В этом есть что-то зловещее?

Иолланд: Да не в этом...

Оуэн: Некоторые названия там совершенно загадочны и смущают...

Иолланд: Кого смущают? Эти люди смущены?

Оуэн: И мы очень тщательно приводим в порядок эти названия со всей возможной для нас точностью.

Йолланд: Кое-что при этом разрушается.

Брайан Фрайал, Переводы 2.1

Джеймс Скотт и социология смысла

Дж. Скотт определенно принадлежит к академической элите англосаксонских обществоведов, но в то же время часто выглядит на их фоне «белой вороной». Дело здесь не в наигранной академической эксцентричности, любезной многим людям этого круга. Он стал таким, каким стал, просто будучи самим собой. Из офиса профессора политических наук в Йельском университете — поставщике президентов США — он отбывал прямо на свою ферму в отдаленном селе, где соседи знают и уважают его в основном как искусного овцевода и отличного парня. В тот период жизни, когда преуспевающие ученые оседают в комфорте кабинетов и комитетов, он чередует свою академическую деятельность с продолжительными периодами «работы в поле», которым для него стала Юго-Восточная Азия. Там он осваивал новые языки и непривычные условия природы и быта, а главное, вживался в повседневные условия существования местных жителей и сообществ. Результаты его полевых исследований, которые в «западной» дисциплинарной традиции могли считаться антропологическими(а в российском случае — этнографическими), всякий раз становились чем-то гораздо большим, нежели доскональным описанием небольшого сообщества. Содержащиеся в них оригинальная концептуализация и анализ проливали новый свет на широкие аспекты человеческих и общественных отношений, часто открывая новое в их основах. Более того, для этих работ характерными стали их все возрастающие охват и значимость.

Для англосаксонских гуманитарных наук каждая из книг Скотта была событием,с влиянием, идеями и новыми понятиями, распространяющимися далеко за рамки академического сообщества. Эти книги отличают по меньшей мере пять общих черт. Во-первых, исчерпывающие данные, полученные прямым или косвенным путем, связаны в них с внушительными концептуальными и аналитическими изысканиями. Во-вторых, даже сложные аналитические построения изложены просто, выражены и закреплены посредством мощных и ярких образов и понятий. В-третьих (и в продолжение предыдущего), в этих работах присутствует особое эстетическое измерение, соединяющее аналитическое и художественное в них. Это нашло свое выражение в том, что Зигмунт Бауман назвал особой живостью (vibrance) стиля Скотта[1]. Далее, эти работы демонстрируют преемственность в развитии общей центральной темы — сложной взаимозависимости динамики социальной жизни и разнообразных смыслов, выраженных в ней. Наконец, каждая из книг выходила в свет только тогда, когда автору было что сказать действительно нового.

Что до их общего содержания, то работы Скотта олицетворяют высочайший уровень современного расцвета того феномена, который часто называют «качественной» методологией. Главная граница между социальными исследователями, их дисциплинами, методами и традициями пролегает между теми, кто стремится к познанию путем квантификации, математизации и связанных с ними процедур, и теми, кто старается продвинуть вперед понимание человеческих обществ путем их систематической типизации, основанной преимущественно на «шире-чем-количественном» сравнении — «качественной» или «интерпретативной» методологии. В этом случае процесс познания фокусируется на осознании смыслов и на развитии понятий, которые становятся новыми базовыми инструментами и исходными эталонами общественного анализа, как, например, «моральная экономика», «сила слабых», «искусство сопротивления», «ме́тис» (mētis)[2]. Само собой разумеется, что два этих подхода не исключают, а могут дополнять друг друга. Не являются они и простыми «этапами» в деле добывания знаний (где «качественное» исследование — это не что иное, как «пока что» недоразвитое «количественное»). По крайней мере отчасти они обращаются к разным вопросам, отбирают данные разных типов и базируются на них, задают разные параметры вывода. В случае Скотта все это окрашено фундаментальным гуманизмом содержания и методов, равно как и критическим видением общества и способов его самовосприятия.

Книгой, которая впервые сделала Скотта широко известным и дает хорошее представление о его персональном стиле, стала «Моральная экономика крестьянина»[3]. В ней непосредственные знания о крестьянских семьях и сообществах Юго-Восточной Азии были соединены с анализом социальных экономик выживания в целом и особой для них системы этики, отражающих, определяющих и структурирующих их повседневную жизнь. В этой книге автор не придерживается границ какой-либо одной дисциплины и ее частного языка, но использует социологию, антропологию, социальную психологию, политическую науку, экономику и историю. Соответственно, в ней введены в оборот понятия и термины, взятые у различных ученых и дисциплин, часто примененные по-новому. Так, само название книги было заимствовано из исследования «моральной экономики» нарождающегося рабочего класса Великобритании XVIII-XIX вв., осуществленного И.П. Томпсоном; анализ рыночных отношений, дисциплинирующих и реструктурирующих посредством голода и страха перед безработицей, отсылает к работе К. Поляни, и т. д.[4] Путем анализа «того, что вызывает их гнев» из-за нарушения общинных норм взаимообмена и осознаваемого ими универсального права на пропитание, выявлены предпосылки крестьянских бунтов и восстаний. Что до видения сельских жителей, книга бросала вызов как романтизированным пасторальным описаниям сельских сообществ, так и вульгарному марксизму, рассматривающему крестьян как мелкобуржуазных конформистов (и как антитезис абстрактно-утопического пролетариата, безусловно революционного «по своей сути»). Место мелкобуржуазных, отсталых или просто тупых крестьян занимает эмпирически обоснованный и куда более правдоподобный образ «стоящего по шею в воде», но стратегически мыслящего о себе и о своей жизни человеческого существа, которого и природный катаклизм, и государственная политика, и местные начальники могут потопить в любой момент. Книга рассматривала ценностную ‹ систему взаимопомощи и приличий, которая возникает в подобных обществах и поддерживает их, — социальную экономику и этику повседневного выживания их членов. В заключение делался вывод о том, когда и по поводу чего крестьяне восстают.

Следующая книга Скотта «Оружие слабых» конкретизировала и развивала идеи «моральной экономики»[5]. Поговорка крестьян Центральной Америки «Подчиняюсь, но не повинуюсь» является ключевой для моделей поведения в предельно реалистическом мышлении «слабых» перед лицом «власти». Это классические ситуации «столкновения непреодолимой силы с неподвижным объектом», рассмотренные с позиций более слабой стороны этого уравнения. Непрерывное сопротивление крестьян эксплуатации принимает различные формы в зависимости от ситуации. Только в крайнем случае оно выливается в открытый бунт, за который приходится платить необыкновенно высокую человеческую цену. Гораздо чаще это ежедневные попытки ограничить и «повернуть вспять» репрессивную власть посредством избегания, саботажа, мелких краж, притворной забывчивости или «тупости», высмеивания чужаков и т. д., формирующие фактуру крестьянского ежедневного сопротивления. Каждый крестьянин учится этому с детства и как форме сопротивления, и как способу сохранить самоуважение перед лицом сокрушительных, эксплуататорских и, как правило, безжалостных сил. Чтобы увидеть такие обычно скрытые поведенческие модели, Скотт скрупулезно проанализировал язык и содержание крестьянской речи, а также реальное поведение, часто спрятанное за фасадом демонстративных ритуалов подчинения власть имущим «силам порядка».

В своей очередной книге «Господство и искусство сопротивления»[6] Скотт развил представление об изучаемых обществах через более полное описание противоположной по отношению к «слабым» стороны и ее орудий социального контроля. В вопросах реального существования «подчиненных групп» их зависимость играет не менее важную роль, чем бедность. Однако это не игра в одни ворота. Слабые не просто бессильны, а находятся в непрерывной конфронтации, те, кто правят, одерживают победу, но редко когда — полную. В книге исследованы реальные формы господства, проведены их детальная категоризация и анализ. Здесь особо важны обычно невидимые для посторонних глаз сообщения, курсирующие между вовлеченными в них социальными группами. Показано, как действуют социальные структуры реальной власти, выходящие за рамки законодательных норм (и «официальной истории»). Понимание и анализ этого необходимы, чтобы обнаружить реальные контуры и процессы социального господства.

Скотт рассматривает общество так же, как греческий театр, где социальные страты и индивиды взаимодействуют и противодействуют, часто прячась за «масками», присущими ритуалам и культуре и играющими главенствующую роль в функционировании обществ.

При этом непрерывная конфронтация, как правило, не подразумевает попыток «уничтожить» противоположную «сторону». Скорее, это признание всеми «актерами» переплетения и множественности политических конфигураций — реальный плюрализм существования. Тонкий анализ отношений и дискурсов «актеров» помогает также обнаружить области их возможной автономии и способности к сопротивлению — культурные и социальные «базы вне» области контроля существующих властей. Восстание, когда и если оно происходит, — это взрыв открытого неповиновения, в ходе которого тайные смыслы послания, уже существующие в обществе, проступают на поверхности. Их содержание, укорененное в символах, смыслах и системах ценностей, а не просто бедность, определяют формы и результаты схватки. Восстание «говорит в полный голос о том, о чем на протяжении многих лет шептались». Вот что объясняет восторг и эмоциональный подъем части участников этих событий, как и неспособность это предвидеть, услышать и признать другими, теми, кто существует вне интерсубъективности такого происшествия — «киевского майдана» и схожих происшествий современности городов и сел.

«Благими намерениями государства» — последняя книга, опубликованная Скоттом. В ней автор исследует современное государство и присущие ему так называемые стратегии развития[7], сходные во всем мире. Их ядром являются идеологии «высокого модернизма» при склонности к менеджериальному упрощению решений и деперсонализации его «объектов». Усиливающаяся бюрократизация, гасящая на корню спонтанные проявления социальной жизни и то, что осталось от так называемого гражданского общества, заменяет прямое познание статистическими и компьютеризованными образами чаще всего с предопределенными выводами. Проходит зачистка тех аспектов социального реализма, которые не укладываются в модели «прогресса» и академической экономики. Немногие подвергают сомнению тот факт, что социальные условия изменяются или что экономическая жизнь важна людям, но два последующих вопроса очень часто выпадают из поля зрения. Во-первых, что упускается из виду, когда используются упрощенные модели, и насколько этим искажается наше понимание реальности? Во-вторых и в прямое продолжение предыдущего, каковы корни повторяющихся ошибок и провалов современных «реформ» и «программ развития»?

В книге «Благими намерениями государства» анализируются конкретные случаи вытекающих из идеологии высокого модернизма бедствий, которые формируют мировоззрение современных государственных бюрократий. Объясняется также воздействие такого видения общества — тех шор, которые оно систематически создает. В заключении рассматриваются некоторые способы защиты от этих ошибок путем осмысления и анализа непосредственного опыта и практического человеческого знания. Понятие ме́тиса, заимствованное Скоттом у древних греков, определило правила минимизации вреда, который наносят идеологии и программы «высокого модернизма». Эти правила включают такие простейшие, но действенные элементы, как движение маленькими шагами (так как невозможно предвидеть все последствия «программы»), скидки на неожиданное, на человеческую изобретательность (которую нельзя «спланировать» для будущего) и т. д. Само понятие трехтысячелетней давности дает интересное представление о возможностях реконструкции прошлого опыта и мысли без мультипликации неологизмов. Об остальном же книга скажет сама за себя.

Значение для России работ Скотта в целом и его последней книги, в частности, велико. Это верно в отношении социальных, экономических, педагогических и этических детерминант выживания людей и дистанции между «официальной историей» и действительностью; между «приказами сверху» и их результатами; между масками, которые носят люди-«актеры», и реальностью. В жизни России особо важны «скрытые послания», изучаемые автором в его книге о господстве и искусстве сопротивления. Самому Скотту были всегда глубоко интересны российские история и культура, и их влияние на него просматривается отчетливо. Хотя Россия никогда не была для Скотта предметом специального исследования, он определенно принимал во внимание ее опыт, и многое из того, что он писал, звучит так, как если бы он описывал развитие российского общества: его конфликты и проблемы, его политические маски и рычаги контроля, его сельские структуры власти, сверхгосударство и повседневную жизнь. Рассказ переломного периода «Рычаги», символизировавший и выражавший устремления, надежды и неудачи хрущевской эры, как будто бы написан самим Скоттом[8].

Не менее значимыми в долгосрочной перспективе для российских социальных наук могут оказаться некоторые более общие эпистемологические вопросы, поставленные Скоттом. Пока советский академический истеблишмент официально оставался строго «марксистским», такие вопросы обсуждались только в предельно узких рамках очень выборочной интерпретации Маркса. Реально это выражалось в специфическом дуализме. С одной стороны, была абстрактная теория в гегельянском стиле и дедуктивная логика с ее собственным языком и абстрактными выводами, обязательными для всех. С другой стороны, допускались и развивались позитивистские узкоэмпирические интерпретации, в которых статистические выкладки и их упрощенные описания занимали место полноценно развитых социальных наук и, в частности, «теорий среднего уровня», способных обоюдосторонне связать теоретическую работу с эмпирическим исследованием[9]. Когда период принудительного «марксизма» закончился, российские исследователи устремились во вновь дозволенные области и формы анализа. Но эпистемологический и методологический багаж привычек мышления, создававшийся поколениями, невозможно просто оставить за бортом. Легко увидеть, что и теперь, когда марксистской терминологии часто избегают, многие базовые модели советских социальных наук в России остаются в ходу. Это особенно справедливо в отношении комбинации абстрактного теоретизирования и позитивистского собирания данных при отсутствии аналитической увязки обоих.

Работа Скотта может научить определенным альтернативам критических исследований общества. В частности, она (также) преподает урок значимости аналитической и концептуальной работы на уровне, связывающем полевые данные и сравнительный анализ с теоретизированием «среднего уровня». Что касается самой темы последней книги Скотта, она высвечивает и объясняет органическую слабость государственной политики и реформ, смещенных в сторону высокого модернизма и часто ослепленных тем, что автор назвал «государственным видением». Его рассуждения по поводу возможных способов их «лечения», которые заложены в древнегреческой идее ме́тиса, могут также оказаться весьма полезными. Это особенно справедливо, как только мы переходим от расплывчатости жаргона политиков и журналистов к повседневной жизни простых людей и к осмыслению тех результатов, которые были так точно схвачены оговоркой, ставшей поговоркой в жизни современной России,о том, что «хотели как лучше, но получилось как всегда».

Теодор Шанин,

ректор Московской высшей школы

социальных и экономических наук,

профессор

Благодарности

Работа над этой книгой продолжалась очень долго, просто недопустимо долго. Можно было бы сказать, что ее пришлось долго обдумывать. Сказать, конечно, можно, но это неправда. Отчасти задержка объясняется почти роковым сочетанием нездоровья и административной загруженности. В остальном же она связана с разрастанием материала и тем, что в соответствии с академической версией закона Паркинсона он все более захватывал пространство моей жизни. В конце концов надо было либо решительно прекратить эту работу, либо отнестись к ней как к делу жизни.

Широта замысла книги и время, которое потребовалось на его воплощение, объясняют длинный список интеллектуальных обязательств, накопившихся на этом пути. Их полный перечень оказался бы бесконечным и едва ли возможным, если бы не то обстоятельство, что некоторым моим консультантам едва ли хотелось, чтобы их имена упоминались в связи с тем, что у меня в итоге получилось. И хотя здесь нет их имен, я тем не менее обязан этим людям. Им не удалось изменить направление моих размышлений, но я принял их замечания и постарался усилить свою аргументацию, чтобы ответить на их возражения. Других моих интеллектуальных кредиторов, которым не удалось заведомо и заранее дезавуировать результат моей работы, я здесь назову и, хотелось бы надеяться, тем самым воздам им должное.

Теперь о некоторых моих обязательствах не перед отдельными людьми, а перед организациями. Я провел 1990/91 академический год в Берлинской Виссеншафтсколлег, испытав на себе все гостеприимство и щедрость этого научного учреждения. Искушение пожить какое-то время в Берлине всего год спустя после падения Стены оказалось непреодолимым. После шести недель физического труда в бывшем коллективном хозяйстве на Мекленбургской равнине в Восточной Германии (альтернатива, которую я сам придумал, дабы избежать сидения в течение шести недель в классах Института Гете вместе с прыщавыми подростками) я набросился на немецкий язык, Берлин, моих немецких коллег.

Формально мое исследование продвинулось тогда незначительно, но я понимаю, что именно там обнаружились многие его плодотворные направления. Хочу особенно поблагодарить Вольфа Лепениса, Райнхарда Прассера, Иоахима Неттлбека, Барбару Сандерс, Барбару Голф, Кристину Клон и Герхарда Риделя за их необыкновенную доброжелательность. Интеллектуальные и добрые товарищеские отношения связывали меня с Георгом Элвертом, моим местным покровителем, а также с Шалини Рандериа, Габором Кланицеем, Кристофом Харбсмайером, Барбарой Лан, Митчеллом Ашем, Хуаном Линцем, Йохеном Бляшке, Артуром фон Мерен, Акимом фон Оппен, Хансом Лютером, Каролой Ленц, Гердом Шпитлером, Хансом Медиком и Альфом Лудке, которые указали мне на некоторые линии исследования, оказавшиеся наиважнейшими. И, конечно, только огромные усилия и неизменное дружелюбие Хайнца Лехлейтера и Урсулы Хесс могли привести мой немецкий к сколько-нибудь терпимому уровню.

На разных этапах подготовки этой книги мне приходилось подолгу взаимодействовать с научными учреждениями, где трудится немало людей мощного и скептически направленного ума. Они не раз заставляли меня прояснять свои аргументы, и это моя большая удача. Может быть, им и не понравится то, что получилось, но я уверен, они увидят плоды своего влияния. В Высшей школе социальных наук в Марселе я особенно хочу поблагодарить моего куратора Жан-Ньера Оливье де Сардана, Тома Бьершенка и их коллег из научного семинара. Жизнь в Вье Панье и ежедневная работа в великолепной атмосфере Ла Вьелль Шарит оказались незабываемым опытом. В Центре гуманитарных исследований при Австралийском Национальном университете в Канберре я смог показать свою рукопись большой группе гуманитариев и специалистов по Азии.

Моя особая благодарность директору Центра Грэму Кларку и его заместителю Йену МакКалману, который и пригласил меня в Австралию, а также Тони Рейдуи Дэвиду Келли, организаторам конференции «Идеи свободы в Азии», ставшей поводом для моего визита. Тони и Клэр Милнер, Ранаит (мой гуру) и Метчил Гуха, Боб Гудин и Диана Гибсон, Бен Трай Керквлит и Меринда Трай, Билл Дженнер, Йен Вильсон и Джон Уокер каждый по-своему сделали мое пребывание и праздничным, и полезным.

Эта книга, безусловно, потребовала бы еще больше времени, если бы Дик Охманн и Бетси Трауб не пригласили меня провести 1994/95 академический год в качестве стипендиата Гуманитарного центра университета Уэсли. Мои тамошние коллеги и наши совместные еженедельные семинары интеллектуально очень взбадривали меня, в значительной степени благодаря способности Бетси Трауб блестяще представлять каждое сообщение. Там идеально сочетались возможности уединения и взаимодействия с коллегами, что было для меня очень полезным и позволило мне закончить первый вариант рукописи. Я чрезвычайно благодарен Пату Кэмдену и Джекки Рич за их бесконечную доброту. Проницательность Бетси Трауб и Хачика Тололяна заметно сказались на этой работе. Я благодарен также Биллу Коэну, Питеру Рутланду и Джудит Голдстейн.

В 1994—1995 гг. у меня не нашлось бы времени для продолжения этой работы, если быне удалось получить гранты Фонда Гарри Франка Гуггенхейма (Программа «Исследования, направленные на выявление причин и путей предотвращения насилия, агрессии и доминирования»), а также стипендию Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртур по программе «Мир и безопасность». Не будь их доверия к моей работе и их поддержки, которые позволили мне на время отложить всякую административную и преподавательскую работу, я и теперь еще не закончил бы это исследование.

Наконец, я хочу поблагодарить моих коллег в Нидерландах, в Амстердамской школе социальных исследований, за предоставленную мне возможность прочесть шестую ежегодную Вертхеймовскую лекцию: Яна Бремана, Брэма де Сваана, Ханса Зонефельда, Отто ван ден Мюзенберга, Антона Блока, Рода Айя, Розеанн Руттен, Йоханна Гудсблома, Яна Виллема Дуйвендака, Идо Хана, Йоханна Хелиброна, Хосе Комена, Карин Пеперкамп, Нильса Мулдера, Франца Хускена, Бена Вита, Яна Недервеена Питерса, Франца фон Бенда-Бекмана и Кебет фон Бенда-Бекман. Мне посчастливилось встретиться там с Вимом Вертхеймом, которого я всегда высоко ценил за его вклад в теорию социальной науки и изучение Юго-Восточной Азии, и воспользоваться его советами и замечаниями. От аспирантов, участников моего тамошнего семинара, я узнал не меньше, чем они от меня; Талья Поттерс и Пир Сметс любезно прочли и критически проанализировали мою главу по городскому планированию.

Есть немало исследователей, чьи работы открыли для меня новые перспективы или всесторонний анализ проблем, за изучение которых я сам не мог бы взяться. Некоторые из них не видели эту работу, с кем-то я никогда не встречался, а кое-кому, вероятно, не понравилось быто, что я написал. Рискну, однако, заявить, что я глубоко им всем обязан: Эдварду Фридману, Бену Андерсону, Майклу Адасу, Теодору Шанину, Джеймсу Фергюсону и Зигмунту Бауману.

Я не написал бы главу про высокомодернистский город, не заимствуя бессовестно понимание этих процессов из прекрасной книги Джеймса Холстона о Бразилиа. Глава про советскую коллективизацию и ее связь с индустриальным сельским хозяйством в Соединенных Штатах многим обязана работе Шейлы Фицпатрик и Деборы Фицджералд. Я благодарю Шейлу Фицпатрик за ее взыскательные замечания, лишь немногие из которых нашли должное отражение в окончательном варианте этой главы.

Разработкой концепции метиса я обязан Марселю Детьенну и Жану-Пьеру Фернану. При всех различиях в терминологии Стивен Марглин и я неведомо друг для друга шли разными путями к одной и той же цели. Благодаря Фонду Рокфеллера Марглин организовал конференцию «Экономика зеленеет» в Белладжо, в Италии, где я впервые имел возможность представить некоторые свои главные идеи, а также испытать влияние работ Марглина об «episteme» и «techne», а также о сельском хозяйстве, Проницательные замечания Стивена Гудмана, работа Фредерика Аипффела Марглинао «вариолации», работа Аруна Агравала и комментарии к ней помогли сформулировать мое понимание практического знания. Глава 8, посвященная сельскому хозяйству, носит отпечаток всего, что я узнал из работы Пола Ричардса и Яна Дауве ван дер Плюга. Как африканист я, не более, чем любитель, и глава о деревнях уджамаа в Танзании многим обязана Джоэлу Гао Хизе, который написал блестящую диссертацию по этому предмету в Йельском университете и великодушно поделился пространными материалами своего исследования. (Он сейчас заканчивает диссертацию по антропологии в Университете Калифорнии в Беркли.) Брюс Макким, Рон Аминзаде, Горан Хайден, Дэвид Сперлинг и Аллан Айзекман, прочитавшие главу о Танзании, спасли меня от некоторых грубых ошибок, хотя кое-что, конечно, осталось, несмотря на все их усилия. Прекрасный анализ Биргит Миллер роли «ремесленников и торговцев» в восточногерманской фабричной экономике перед объединением помог мне понять символические отношения между запланированным порядком и неформальной жизнью.

Лэрри Лохманн и Джеймс Фергюсон прочли черновую рукопись и сделали замечания, которые чрезвычайно прояснили мое понимание и предотвратили некоторые серьезные оплошности. Несколько других хороших друзей предложили прочесть всю рукопись или ее часть, несмотря на недопустимый объем. Я постарался не обременять тех, кто делал подобные предложения с «круглыми от страха глазами»или, как мне казалось, не вполне искренне. Те немногие, кто действительно захотел с ней познакомиться, или чей притворный интерес выглядел достаточно убедительно, сделали замечания, которые оказались важны для окончательного облика книги. Я очень многим обязан и благодарен Рону Херрингу, Рамачандра Гуха, Зигмунту Бауману, К. Шиварамакришнану, Марку Лендлеру, Аллану Айзекману и Питеру Вандергисту.

Многие коллеги делали полезные замечания или обращали мое внимание на работы, которые помогли мне в совершенствовании собственных аргументов и доказательств. Я благодарю за это Арджуна Аппадурая, Кена Алдера, Грегори Касзу, Дэниела Голдхагена, Эриха Голдхагена, Питера Пердю, Эстер Кингстон-Манн, Питера Салинса, Анну Селения, Дуга Галлона и Джейн Мансбридж. Я также благодарю Сугата Бозе, Эла Маккоя, Ричарда Ландеса, Глорию Рахеджу, Кирен Азиз Ходри, Джес Гильберт, Тончая Винихакуля, Дэна Келлихера, Дэн Литтла, Джека Клоппенберга, Тони Гулиелми, Роберта Ивенсон и Питера Салинса. Большую помощь оказали мне Адам Эшфорт, Джон Техранян, Майкл Квасс, Джесси Рибот, Эзра Сулейман, Джим Бойс, Джеф Бурде, Фред Купер, Энн Столер, Атул Коли, Орландо Фигес, Анна Цинг, Вернон Руттан, Генри Бернстейн, Майкл Ватц, Аллан Пред, Витун Пермпонгсахароен, Ген Аммарелл и Дэвид Фини.

В последние пять лет Программа аграрных исследований в Йеле была для меня полем широкого междисциплинарного образования в сельской жизни и главным источником интеллектуального сотрудничества. Я получил от этой Программы гораздо больше, чем смогу когда-либо вернуть. Фактически каждая страница этой книги так или иначе связана с программой. Я воздержусь от перечисления почти пятидесяти стипендиатов-докторантов, пробывших с нами по году, но все они в большей или меньшей степени способствовали этому предприятию. Мы пригласили их присоединиться к нам, потому что были восхищены их работами, и никто из них нас не разочаровал. Руководитель Программы аграрных исследований Марвел Кей Мансфилд был душой и сердцем этого и всех остальных начинаний, с которыми я был связан в Йеле. Это не первый случай, когда я с удовольствием говорю о своей благодарности ей; со временем эта благодарность только растет. Следует также отметить, что Программа аграрных исследований не была бы столь услешной без активности К. Шиварамакришнана, Рика Рейнганса, Донна Перри, Брюса Макким, Нины Бат и Линды Ли.

Мои интеллектуальные долги коллегам по Йелю не перечислить. Те, кого я учил — Билл Келли, Элен Сиу, Боб Хармс, Анжелик Хаугеруд, Нэнси Пелусо, Джон Варго, Кэти Кохен и Ли Ванделу, на самом деле учили меня. Среди других коллег из Йеля, оставивших свой след на полях этой рукописи, Йен Шапиро, Джон Мерриман, Хэл Конклин, Пол Ландау, Энрике Мейер, Димитри Гутас, Кэрол Роуз, Бен Кирнан, Джо Эррингтон, Чарльз Брайант и Арвид Нельсон (зарубежный стипендиат, заканчивающий диссертацию по лесоводству в Восточной Германии, послужившую исключительным источником информации об истории научного лесоводства в Германии). Аспиранты моего семинара по анархизму и совместного семинара по сравнительному исследованию аграрных обществ прочли несколько черновых глав рукописи и вынудили меня заново продумать ряд вопросов.

Настоящим благословением для меня оказались мои ассистенты, которым удалось превратить поначалу беспорядочные поиски в серьезное исследование. Без их воображения и труда я немного узнал бы о появлении постоянных фамилий, о размещении новых деревень и языковом планировании.

Здесь я имею возможность поблагодарить Кейт Стэнтон, Кассандру Мозли, Мередита Уайса, Джона Техраняна и Аллана Карлсона за их превосходную работу. Кассандру Мозли я должен не только поблагодарить, но и извиниться перед ней, потому что вся ее прекрасная работа по проекту «Управление ресурсами долины Теннесси» закончилась главой, которую я с большой неохотой, но убрал, чтобы удержать книгу в разумных границах. Я уверен, что эта глава еще найдет себе место.

Издательство Йельского университета не раз было благосклонно ко мне. Я хочу особо поблагодарить Джона Ридена, Джуди Метро, моего редактора Чарльза Гренча и лучшего редактора рукописей, с которым я когда-либо работал, Бренду Колб.

Несколько вариантов главы 1, каждый с какими-то материалами из более поздних глав, уже опубликованы: «State Simplifications: Nature, Space, and People», Occasional Paper №l, Department of History, University of Saskatchewan, Canada, November 1994; «State Simplifications», Journal of Political Philosophy 4, №2 (1995): 1-42; «State Simplifications: Nature, Space, and People», in Ian Shapiro and Russell Hardin, eds., Political Order, vol. 38 of Nomos (New York: New York University Press, 1996): 42-85; «Freedom Contra Freehold: State Simplification, Space, and People in Southeast Asia», in David Kelly and Anthony Reid, eds., Freedom in Asia (в печати); «State Simplifications: Some Applications to Southeast Asia», Sixth Annual W.F. Wertheim Lecture, Centre for Asian Studies, Amsterdam, June 1995; «State Simplifications and Practical Knowledge», in Stephen Marglin and Stephen Gudeman, eds. People’s Economy, People’s Ecology (в печати).

Мне бы хотелось оставить привычку писать книги, по крайней мере на некоторое время. Если бы это можно было лечить, как злоупотребление алкоголем или никотином, думаю, я записался бы на лечение. Эта привычка уже стоила мне гораздо больше драгоценного времени, чем хотелось бы. Однако с писанием книг, как и с другими вредными привычками, дело обстоит так, что решимость бросить это занятие сначала велика, а когда признаки болезни отступают, все возвращается на круги своя. Я знаю, что Луиза и наши дети, Миа, Аарон и Ной, были бы только счастливы связать меня словом, пока я «чист». Я стараюсь. Господь ведает, что я стараюсь.

Введение

Эта книга выросла из интеллектуального отступления, которое стало таким захватывающим, что я решил вообще отказаться от моего первоначального маршрута. Совершив, казалось, необдуманный поворот, я увидел удивительный новый пейзаж и почувствовал, что направляюсь именно туда, куда надо, — это убедило меня изменить планы. Новый маршрут, я полагаю, имеет свою собственную логику. Он мог бы оказаться еще более изящным, если бы я додумался до этого с самого начала. Совершенно ясно, однако, что обходной путь, пусть и по более ухабистым и окольным дорогам, чем я рассчитывал, привел к более существенному результату. Читатель, разумеется, мог бы найти более опытного проводника, но маршрут этот так далек от протоптанных троп, что, если вы отправляетесь именно туда, вам придется согласиться на того следопыта, которого удалось найти.

Несколько слов относительно пути, по которому я не пошел. Сначала я собирался выяснить, почему государство всегда оказывалось врагом, грубо говоря, «бродяг». В контексте Юго-Восточной Азии это обещало плодотворные возможности объяснения извечно напряженных отношений между кочевыми народами гор, использующими подсечно-огневую систему земледелия, с одной стороны, и производителями риса-сырца, жителями долин, с другой. Вопрос, однако, вышел за рамки региональной географии. Кочевники и скотоводы (вроде берберов и бедуинов), охотники-собиратели, цыгане, бродяги, бездомные, странники, беглые рабы и крепостные всегда были занозой в теле государств. Государственные проекты по переходу этих кочевых народов к устойчивой оседлости, превращались в постоянно действующие, в частности, потому, что их редко удавалось реализовать.

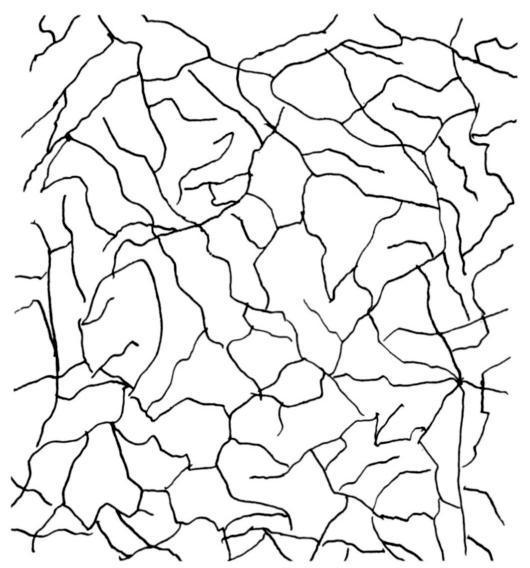

Чем больше проектов по закреплению оседлости я исследовал, тем больше видел в них попытку государства сделать общество более понятным, организовать население так, чтобы упростить государству исполнение его классических функций — сбора налогов, обеспечение воинской повинности и предотвращение волнений. Начав двигаться’в этих понятиях, я увидел в «прозрачности» общества для взгляда государства центральную проблему государственного управления. В эпоху премодерна государство было во многих важных отношениях слепым: оно совсем мало знало о своих подданных — об их благосостоянии, землях и урожаях, местонахождении, да даже и о том, кто они вообще такие. Государство нуждалось в чем-нибудь вроде детальной «карты» своих земель и людей. А главное, недоставало меры — метрики, которая позволила бы ему «переводить» то, что оно знало, в некий общий стандарт, необходимый для обозрения. Поэтому вмешательства государства в жизнь подданных были часто непродуманными и губительными.

Тут-то и началось отступление от первоначально выбранного пути. Каким образом государство постепенно приобрело власть над своими подданными и средой их обитания? Внезапно такие разные процессы, как создание постоянных фамилий; стандартизация мер и весов, учреждение земельного кадастра и перепись населения, изобретение права собственности на землю, стандартизация языка и правовых норм, проектирование городов и организация транспорта, становились понятными как стремление к простоте и ясности. В каждом случае чиновники имели дело с исключительно сложными и невнятными местными социальными практиками — с обычаями землевладения или способами наименования — и создавали стандартную схему, посредством которой можно было бы централизованно регистрировать и прослеживать их действие.

Организация природного мира не составила исключения.В конце концов, сельское хозяйство есть радикальная реорганизация и упрощение флоры ради достижения целей человека. Каковы бы ни были другие цели проектов научного лесоводства и сельского хозяйства, проектов размещения и устройства плантаций, колхозов, деревень уджамаа и стратегических поселений, все они казались направленными на то, чтобы сделать территорию, производство и рабочую силу более доступной обзору, а следовательно, и управлению сверху и из центра.

Здесь может оказаться полезной аналогия с пчеловодством. Во времена премодерна сбор меда был трудным делом. Собирание меда обычно было связано с выселением пчел, и даже если их размещали в соломенных ульях, часто пчелиная семья при этом гибла. Устройство помещений для расплода и ячеек меда было сложным, менялось от улья к улью, что не учитывалось во время извлечения меда. Современный улей решает эти проблемы пчеловода. С помощью так называемой «маточной разделительной решетки» помещения для расплода отделяются от запасов меда, не позволяя матке откладывать больше определенного количества яиц. Кроме того, восковые ячейки аккуратно расположены в вертикальных рамках, по девять-десять в коробке, что позволяет легко извлекать мед, воск и прополис. Выемка стала возможной благодаря соблюдению «пчелиного пространства» — точно рассчитанного зазора между рамками, который пчелы оставляют свободным для прохода, не соединяя рамки между собой сотами. С точки зрения пчеловода, современный улей, упорядоченный и «доступный наблюдению», позволяет следить за состоянием семьи и матки, судить о ее продуктивности (по весу), изменять размер улья на стандартные единицы, перемещать его на новое место, а, главное, не извлекать чрезмерное количество меда (в умеренном климате), чтобы обеспечить успешную зимовку пчелиной семьи.

Не хотелось бы распространять эту аналогию дальше, чем следует, но многое из эпохи раннего модерна в европейском искусстве управления государством кажется мне очень похожим: рационализация и стандартизация, перевод сложного и причудливого социального иероглифа в наглядный и административно более удобный формат. Введенные таким образом социальные упрощения не только позволяли более точно наладить сбор налогов и исполнение воинской повинности, но и вообще значительно расширили возможности государства. Они сделали возможными вмешательства государства в жизнь граждан с самыми разными целями, такими, как санитарные мероприятия, политический надзор или помощь бедным.

Эти государственные упрощения, основная данность в управлении государством с начала Нового времени, были, как я начал понимать, довольно похожи на упрощенные планы местности. Они представляли не истинную деятельность общества, которое изображали (не для этого были предназначены), а только тот срез ее, который интересовал официального наблюдателя. И это были не просто карты: соединенные с государственной властью, они позволяли многое переделать в той действительности, которую изображали. Так, государственный земельный кадастр, созданный для определения подлежащих налогообложению земельных собственников, не просто описывает систему землевладения, а создает такую систему благодаря способности придавать своим категориям силу закона. В гл. 1 я пытаюсь показать, насколько всеобъемлюще общество и окружающая среда были переделаны наглядными государственными картами.

Этот взгляд на управление государством эпохи раннего модерна не особенно оригинален, но, соответственно измененный, он позволяет рассмотреть множество примеров колоссальных неудач в развитии беднейших стран третьего мира и Восточной Европы.

Неудача — слишком легковесное слово для бедствий, которые я имею в виду. «Большой скачок» в Китае, коллективизация в России и принудительное собирание людей в деревни в Танзании, Мозамбике и Эфиопии занимают свое место среди великих человеческих трагедий XX в. по числу утраченных и непоправимо разрушенных жизней. На менее драматичном, но гораздо более привычном уровне история развития третьего мира погребена под завалами грандиозных сельскохозяйственных и градостроительных проектов (таких, как Бразилиа или Чандигарх), в которых пострадавшей стороной оказались их жители.

Не так уж трудно,увы, понять, почему так много человеческих жизней было разрушено столкновениями между этническими группами, религиозными сектами или языковыми общинами. Труднее уяснить, почему так много хорошо задуманных систем улучшения условий человеческого существования развивалось столь трагически неудачно. На последующих страницах я намерен дать убедительный логический анализ причин, лежащих в основе краха некоторых великих утопических социальных проектов XX в.

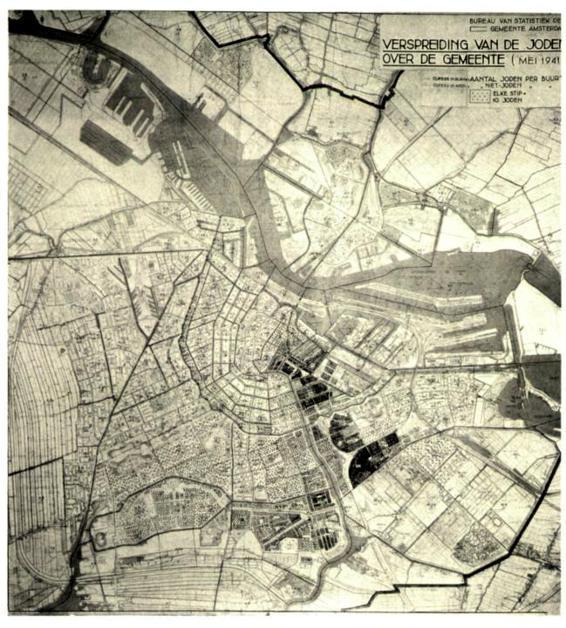

Я собираюсь доказать, что наиболее трагические примеры социальных проектов государства осуществляются в губительном сочетании четырех элементов, необходимых для полноты развертывания бедствия. Первый из них — административное рвение, стремящееся привести в порядок природу и общество, — описанные государственные упрощения. Сами по себе они лишь ничем не примечательные инструменты современного управления государством, столь же необходимые для обслуживания нашего благосостояния и свободы, как и для проектов потенциального современного диктатора. Они поддерживают концепцию гражданства и условия социального благосостояния, но могли бы поддерживать и политику заключения нежелательных меньшинств в концлагеря.

Второй элемент — это то, что я называю идеологией высокого модернизма. Это наиболее мощная, можно даже сказать, чрезмерно мускулистая версия веры в научно-технический прогресс, расширение производства, возрастающее удовлетворение человеческих потребностей, господство над природой (включая и человеческую) и, главное, в рациональность проекта социального порядка, выведенного из научного понимания естественных законов. Конечно, она сложилась на Западе как побочный продукт беспрецедентного прогресса науки и промышленности.

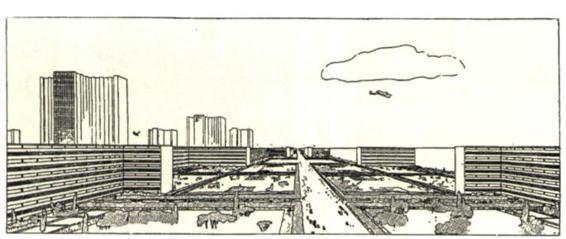

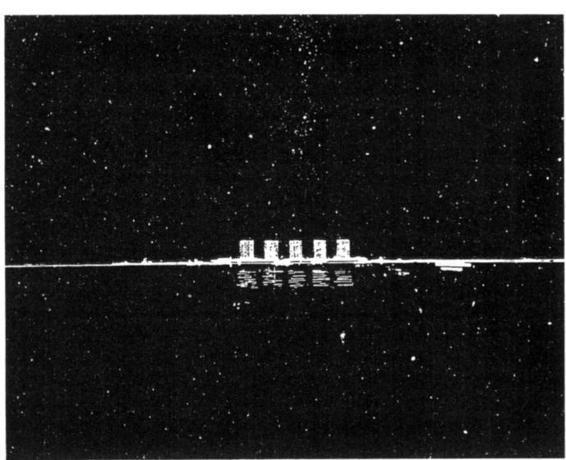

Высокий модернизм не нужно путать с научной практикой. Это существенно, поскольку термин «идеология» подразумевает веру, которая занимает место учета закономерностей науки и техники, как это и было в действительности. В результате вера была некритической, нескептической и, соответственно, ненаучно оптимистической относительно возможностей всеохватного планирования человеческого расселения и производства. Носители идеологии высокого модернизма были склонны видеть рациональный порядок в наглядных визуальных эстетических терминах. Для них эффективный, рационально организованный город, деревня или ферма был поселением, которое выглядело упорядоченным в геометрическом смысле. Носители идеологии высокого модернизма, планы которых терпели неудачу или им мешали, отступали в направлении того, что я называю миниатюризацией: к созданию легче управляемого микропорядка в образцовых городах, образцовых деревнях и образцовых фермах.

Высокий модернизм относился к «интересам» так же, как к вере. Его носители (даже если они — капиталистические предприниматели) совершали требуемые государством действия, чтобы реализовать его планы. В большинстве случаев это были крупные должностные лица и главы государств. Они отдавали предпочтение некоторым формам планирования и социальной организации (огромные дамбы, централизованная связь и транспорт, большие фабрики и фермы, города, выстроенные по упорядоченной схеме), потому что эти формы были удобны для них как носителей идеологии высокого модернизма, а также отвечали их политическим интересам как государственных чиновников. Имелось, мягко говоря, избирательное сродство между высоким модернизмом и интересами многих официальных лиц.

Подобно любой идеологии, высокий модернизм имел специфический временной и социальный контексты. Подвиги национальной экономической мобилизации воюющих сторон (особенно Германии) в мировой войне, мне кажется, иллюстрируют его высочайшие достижения. Это и неудивительно: наиболее плодородная социальная почва высокого модернизма и должна состоять из проектировщиков, инженеров, архитекторов, ученых и техников, чьи навыки и положение используются для проектирования нового порядка. Вера в высокий модернизм не требовала никакого пересмотра традиционных политических границ; его представителей можно было найти в политическом секторе от левого крыла до правого, но особенно часто они попадались среди тех, кто хотел использовать государственную власть, чтобы вызвать огромные утопические изменения в народных привычках — привычках работы, образе жизни, моральном поведении и взгляде на мир. Само по себе это утопическое видение не было опасным — там, где оно одушевляло планы дальнейшей жизни в либеральных парламентских обществах, где планировщики должны были договариваться с организованными гражданами, оно могло подталкивать реформы.

Только когда к этим первым двум элементам присоединяется третий, сочетание становится смертельно опасным. Третий элемент — это авторитарное государство, которое желает и способно использовать всю свою власть, чтобы воплотить в жизнь упомянутые высокомодернистские проекты. Наиболее подходяшее время для этого — войны, революции, депрессии и борьба за национальное освобождение. В таких ситуациях чрезвычайные обстоятельства способствуют узурпации чрезвычайных полномочий и часто делегитимизируют предыдущий режим. Для этих периодов характерно, что к власти приходят такие элиты, которые отрекаются от прошлого и предлагают людям революционные проекты.

Четвертый элемент, тесно связанный с третьим, — обессиленное гражданское общество, неспособное сопротивляться этим планам. Война, революция и экономический крах резко ослабляют гражданское общество и повышают восприимчивость народных масс к идее передела собственности. Позднее колониальное правление с его социально-техническими стремлениями и способностью управлять популярной оппозицией с помощью грубой силы иногда оказывалось способным выполнить это последнее условие.

Подытоживая, скажем: просматриваемость общественной конструкции создает условия для крупномасштабной социальной перестройки, идеология высокого модернизма заставляет желать ее, авторитарное государство обеспечивает готовность действовать в соответствии с этим желанием, а выведенное из строя гражданское общество позволяет выровнять социальный ландшафт, чтобы на нем строить все заново.

Я еще не объяснил, почему высокомодернистский план, поддержанный авторитарной властью, на практике терпел неудачу. Объяснение неудачи — моя вторая цель.

Разработанный и спланированный социальный порядок схематичен — он всегда игнорирует существенные черты любой реальности, любого функционирующего социального порядка. Этот факт легче всего проиллюстрировать забастовкой того типа, которая называется «соблюдать правила»: она основана на том, что любой процесс производства зависит от неформальных методов и импровизаций, которые никогда не смогут быть кодифицированы. Просто скрупулезно придерживаясь правил, рабочие могут фактически остановить производство. Точно так же упрощенные правила воплощения планов, скажем, города, деревни или колхоза не годились в качестве набора инструкций для создания функционирующего социального порядка. Формальная схема паразитировала на неформальных процессах, создавать или поддерживать которые она сама не могла. Подавление этих неформальных процессов означало провал: терпели неудачу те, для счастья которых был задуман этот проект, а в конечном счете и сами проектировщики тоже.

Многое в этой книге можно счесть направленным против империализма того высокого модерниста, который запланировал определенный социальный порядок. Я подчеркиваю здесь слово «империализм», потому что не выступаю против всякого бюрократического планирования или вообще против идеологии высокого модернизма. Я выступаю против имперского или гегемонического менталитета планирования, который исключает необходимую роль местного знания и умения.

Везде в книге я подчеркиваю роль практического знания, неформальных процессов и импровизаций в живом непредсказуемом развитии. В главах 4 и 5 я противопоставляю высокомодернистские взгляды и методы, с одной стороны, городских проектировщиков и революционеров, а с другой — их критиков, подчеркивая сложность и неоконченность любых процессов. Типичными представителями высокого модернизма выбраны Ле Корбюзье и Ленин, а Джейн Джекобс и Роза Люксембург представляют их убедительных критиков. Главы 6 и 7, содержащие анализ советской коллективизации и танзанийской принудительной виллажизации, показывают, что схематичное авторитарное решение о производстве и социальном порядке неизбежно терпит неудачу, когда оно игнорирует ценное знание, воплощенное в местных методах. (В ранней версии анализировался еще проект «Управление ресурсами долины Теннесси» — высокомодернистский эксперимент Соединенных Штатов, дедушка всех региональных проектов развития. Я вынужден был изъять этот материал, чтобы сократить эту все еще слишком длинную книгу.)

Наконец, в главе 9 я пытаюсь осмыслить природу практического знания и противопоставить его более формальному дедуктивному, эпистемическому знанию. Слово метис, восходящее к классической Греции и обозначающее знание, которое можно получить только из практического опыта, служит для пояснения того, что я имею в виду.

Здесь я должен также подтвердить свой долг авторам-анархистам (Кропоткин, Бакунин, Малатеста, Прудон), которые последовательно подчеркивали роль взаимности социального действия в создании социального порядка в противоположность обязательной иерархической координации. Их понимание термина «взаимность» покрывает некоторые, но не все смысловые оттенки, которые я хочу охватить понятием «метис».

Похоже, что радикально упрощенные проекты социальной организации подвержены риску неудачи не меньше, чем проекты радикального упрощения окружающей среды. Неэффективность и уязвимость монокультурных коммерческих лесов и генетически программируемой, механической монокультурности аналогичны неудачам коллективных хозяйств и спланированных городов. В связи с этим я здесь отстаиваю жизнеспособность социального и природного разнообразия и подробно показываю принципиальную ограниченность нашего знания о функционировании сложных систем. Эту аргументацию, вероятно, вполне можно было бы обратить и против упрощения социальной науки. Но я уже и так ухватил больше, чем смогу одолеть, так что этот путь вместе с моим благословением оставлю другим.

Я понимаю, что, пытаясь создать иную парадигму рассмотрения подобных вопросов, рискую проявить гордыню, в которой — и справедливо — обвиняют высоких модернистов. Изготовив линзы, изменяющие глубину твоего видения проблемы, испытываешь большое искушение посмотреть через те же самые очки и на все остальное. Однако два возможных обвинения хочу все же решительно отвести и полагаю, что внимательное чтение книги мне в этом поможет. Первое — обвинение в том, что я некритически восхищаюсь всем местным, традиционным и общепринятым. Я понимаю, что описываемое здесь практическое знание часто трудно отделить от практик доминирования, монополизации и отчуждения, задевающих чувства современных либералов. Я вовсе не утверждаю,что практическое знание есть продукт некоего мифического эгалитарного состояния природы. Я лишь полагаю, что формальные схемы порядка не работают без некоторых элементов практического знания, от которых они как раз и пытаются избавиться. Второе обвинение состоит в том, что вся моя аргументация — это анархистский протест против государства как такового. Как будет далее показано, государство — институт неоднозначный, лежащий в основе как наших свобод, так и наших несвобод. Я утверждаю, что некоторые типы государства, руководствующиеся утопическими планами и авторитарно игнорирующие ценности, желания и протесты своих граждан, представляют смертельную угрозу человеческому благосостоянию. За пределами таких страшных, но уже ставших вполне обычными ситуаций нам остается лишь каждый раз тщательно взвешивать, насколько полезно в данном случае вмешательство государства и чего оно будет стоить.

Уже закончив книгу, я понял, что изложенная в ней критика определенных форм государственного правления с позиций восторжествовавшего после 1989 г. капитализма может показаться некой причудливой археологией. Государства с претензиями и властью, которые я критикую, либо вовсе исчезли, либо резко сократили свои амбиции. И все же, как будет показано на материале научно обоснованного фермерства, индустриального земледелия и капиталистических рынков вообще, крупномасштабный капитализм — точно такое же средство гомогенизации, усреднения, схематизации и решительного упрощения, как и государство, с той разницей, однако, что для капиталиста упрощения обязаны окупаться. Рынок с необходимостью сводит качество к количеству через механизм ценообразования и способствует стандартизации; на рынке говорят деньги, а не люди. Сегодня глобальный капитализм — возможно, наиболее мощная сила гомогенизации, даже если государство в некоторых случаях выступает в защиту местных особенностей и разнообразия. (В книге «В кильватере Просвещения» Джон Грей выдвигает аналогичные обвинения в адрес либерализма, ограниченность которого он видит в том, что либерализм основывается на культурном и институциональном капитале, который сам же стремится подорвать.) Вызванная широкомасштабными забастовками задержка структурных изменений во Франции, необходимых для принятия единой европейской валюты, — лишь соломинка в стоге сена. Проще говоря, мои претензии к государству определенного вида вовсе не означают, что я ратую за политически неангажированное рыночное регулирование, как это делают Фридрих Хайек и Милтон Фридман. Мы увидим, что выводы, которые можно сделать из неудач модернистских проектов социальной инженерии, применимы к стандартизации, диктуемой рынком, в той же мере, что и к бюрократической гомогенизации.

Часть 1. Государственные проекты: прояснения и упрощения

1. Природа и пространство

Разве не великое удовлетворение для короля — знать в любой момент каждого года число его подданных, общее и по областям, со всем достатком, богатством и бедностью каждого места; [число] его дворян и священнослужителей всех видов, монахов, католиков и тех, кто придерживается другой религии, размещенных по месту их жительства?... [Разве это не] полезное и необходимое удовольствие для него — быть способным в собственной канцелярии рассматривать во всякое время настоящее и прошлое состояние огромного царства, которое он возглавляет, и быть способным самому знать достоверно, в чем состоит его великолепие, его богатство и сила?

Маркиз Вобан при предложении Людовику XIV ежегодной переписи в 1686 году

Некоторые формы знания и способы управления требуют сужения поля зрения. Преимущество такого прицельного взгляда состоит в том, что в фокусе рассмотрения оказываются немногие конкретные аспекты действительности, которая при ином подходе выглядит гораздо более сложной и неуправляемой. В результате такого упрощения рассматриваемое явление видится более ясно и, следовательно, поддается измерениями расчетам. Объединив данные многих подобных операций, можно достичь более целостного и общего представления о выбранном явлении действительности, тем самым обеспечив более высокий уровень упорядоченности знания, контроля и управления.

Изобретение научного лесоводства в конце XVIII в. в Пруссии и Саксонии может служить своего рода эталоном этого процесса[10]. Хотя история научного лесоводства интересна и сама по себе, здесь она используется как метафора форм знания и манипулятивной деятельности, характерных для властных структур с четко выраженными интересами, наиболее яркими примерами которых являются государственная бюрократия и большие коммерческие фирмы. Рассмотрев как упрощение стремление к понятности и манипуляция действуют в управлении лесами, мы сможем увидеть, как современное государство применяет аналогичный подход к городскому планированию, расселению крестьян, управлению землями и организации сельского хозяйства.

Государственное и научное лесоводство: притча

Я [Гильгамеш] победил бы в кедровом лесу....я подниму руку и буду рубить Кедр.

Эпос о Гильгамеше

Еще до развития научного лесоводства европейское государство раннего модерна видело в своих лесах прежде всего источник доходов. Разумеется, не были лишены государственного внимания и другие аспекты лесопользования, такие как заготовка древесины для судостроения, строительства, топлива и др. Эти заботы имели самое серьезное значение и для государственной казны, и для безопасности[11]. Однако можно без преувеличения сказать, что в целом интерес короны к лесам сводился к одному — ежегодному извлечению доходов из производства древесины.

Чтобы оценить серьезность такого ограничения подхода, посмотрим, что при этом упускается. За суммами полученных доходов скрываются не только леса, превращенные в коммерческую древесину, т. е. погонные футы строительной древесины и корды дров, проданных по определенной цене. Эти суммы, конечно, не учитывают деревьев, кустарников и других растений, малоперспективных для государственного дохода. Не учитываются и те потенциально доходные части деревьев, ценность которых не имела прямого денежного выражения, но была несомненной для населения, т. е. листва и ее использование в качестве фуража; плоды как пища для людей и домашних животных; ветви и прутья, используемые в качестве подстилок, ограждений, кольев и хвороста; кора и корни для изготовления лекарств и дубления; сок для изготовления смолы и т. д. Не только каждый вид деревьев, но и каждая часть дерева или стадия его роста имели свои уникальные свойства и возможности применения. Отрывок из статьи «Вяз» в популярной энциклопедии местной флоры и фауны XVII в. показывает, какой обширный диапазон практического использования имело это дерево.

Древесина вяза обладает уникальными свойствами, позволяющими использовать ее как в очень сухом, так и в очень влажном климате; она прекрасно подходит для строительства водопроводов, водяных мельниц, изготовления черпаков и колесных осей, насосов, акведуков, корабельных досок, лежащих ниже ватерлинии... а также для ремонта колес; изготовления ножовочных рукояток, оград и ворот. Вяз устойчив на раскол... из него делают колоды для рубки мяса, болванки для шляп, сундуки и короба с последующей обтяжкой кожей, гробы, комоды, длинные столы для игры в шаффлборд; резчики по дереву используют его для изготовления декоративных плодов, листьев, щитов, статуй и других элементов орнаментов, украшающих архитектурные сооружения... И, наконец,... не следует пренебрегать и листьями этого дерева, особенно женской его особи... зимой, да и засушливым летом, когда сено и солома дороги, они сослужат великую службу скоту... Измельченный зеленый лист вязов залечивает свежие раны и порезы, а заваренный вместе с корой сращивает сломанные кости[12].

Однако в государственном «финансовом лесоводстве» реальное дерево с обширным числом возможных применений подменяется абстрактным, представляющим лишь объем полученной древесины или дров. Если королевская концепция леса и была утилитарной, то ее утилитаризм ограничивался прямыми нуждами государства.

На взгляд натуралиста, при таком подходе из истинной картины леса выпадало почти все, т. е. значительная часть не только флоры — травы, цветы, лишайники, папоротники, мхи, кусты и вьющиеся растения, но и фауны — пресмыкающиеся, земноводные, птицы и неисчислимые виды насекомых. Оставались лишь те виды животных, которые интересовали егерей короны.

С точки зрения антрополога, такая ограниченность государственного взгляда почти полностью исключала взаимодействие человека с лесом. Государство, конечно, не спускало браконьерства, наносившего ущерб доходам от производства древесины и мешавшего королевской охоте, но в остальном игнорировало как обширное, сложное и согласованное общественное использование леса для охоты и сбора плодов, выпаса скота и заготовки кормов, рыболовства, производства древесного угля, изготовления конской упряжи,заготовки продовольствия и ценных минералов, так и его важнейшую роль в традициях, мифах, ритуалах и обычаях народа[13].

Надо признать, что в своем утилитарном — абстрактном и парциальном — взгляде на лес, при котором за (коммерческими) деревьями реального, существующего леса уже не видно, государство отнюдь не было одиноко. Действительно, некоторый уровень абстракции необходим при любом методе анализа, поэтому неудивительно, что абстракции государственных чиновников отражают первоочередные финансовые интересы их нанимателя. Статья «лес» в энциклопедии Дидро почти полностью посвящена общественной пользе лесоматериалов, налогам, доходам и прибыли, которую они могут принести. Лес как среда обитания исчезает, его заменяет лес как экономический ресурс, которым нужно управлять эффективно и с пользой[14]. Здесь финансовая и коммерческая логики совпадают; и та, и другая решительно устанавливаются на минимальной отметке.

Терминология, применяемая в попытках упорядочения природы, неизменно выдает истинные намерения авторов этих попыток. Действительно, заменив слово «природа» термином «природные ресурсы», утилитарист фокусирует внимание лишь на тех аспектах окружающего мира, которые можно приспособить и использовать для нужд человека. Следуя этой логике, из целостного мира природы выделяют определенные виды флоры и фауны, имеющие утилитарную ценность (т. е. пользующиеся спросом на рынке), что служит основанием для пересмотра классификации других видов, конкурирующих с первыми, питающихся ими или иным образом уменьшающих «сборы» утилитарно ценных видов. Так используемые человеком растения становятся «урожайными культурами», сопутствующие им и конкурирующие с ними растения — «сорняками», а питающиеся ими насекомые — «вредителями». Так ценимые человеком деревья становятся «древесиной», а конкурирующие с ними виды — «бросовым» лесом или «подлеском». То же и с фауной: высокоценимые человеком животные становятся «дичью» или «домашним скотом», а конкурирующие с ними или питающиеся ими — «хищниками» и «вредителями».

Как видим, сам тип абстрактной, утилитарной логики, применяемой государством в лице его чиновников к лесу, не уникален, однако примечателен не только особой узостью взглядов и возможностями последовательной и тщательной разработки, но и в особенности тем, что позволял государству навязать эту логику самой действительности[15].

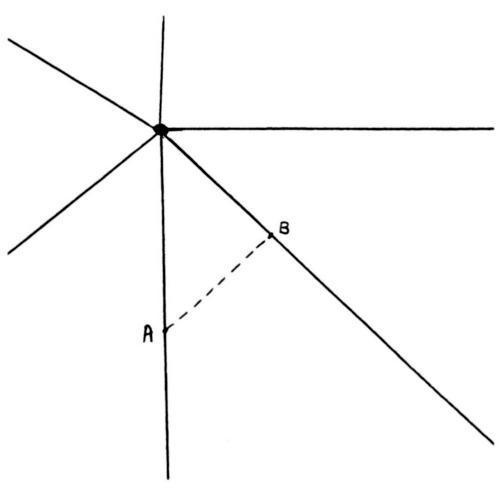

Научное лесоводство, примененное впервые примерно в 1765—1800 гг. главным образом в Пруссии и Саксонии, постепенно стало основой управления лесами во Франции, Англии, Соединенных Штатах и странах третьего мира. Его появление невозможно понять вне контекста централизованных инициатив того времени, направленных на укрепление государства. Возникшая лесная наука фактически была разделом так называемой камералистики, пытавшейся построить управление финансовыми делами короны на научных принципах, допускающих систематическое планирование[16]. При традиционном поместном лесоводстве лес просто делили на примерно одинаковые участки, число которых совпадало с числом лет в цикле созревания древесины[17]. Ежегодно вырубали по одному участку — считалось, что одинаковые по площади участки дают одинаковые объемы древесины (и доходов). Из-за плохих карт, неравномерного распределения наиболее ценных для заготовки крупных деревьев (Hochwald) и очень приблизительного значения корда (Bruststaerke) результаты не удовлетворяли нуждам финансового планирования.

К концу XVIII в., когда финансовые чиновники обнаружили все возрастающую нехватку древесины, встал вопрос о необходимости более осторожной эксплуатации поместных лесов. Многие старые леса — дубовые, буковые, грабовые, липовые — были истощены плановыми и браконьерскими вырубками, а восстановление лесов шло гораздо медленнее, чем хотелось бы. Неизбежное в ближайшем будущем сокращение заготовок древесины вызывало тревогу не только потому, что угрожало доходам, но и потому, что могло вызвать массовое браконьерство со стороны крестьян, вынужденных таким способом добывать себе дрова. Беспокойство государства проявилось, в частности, в многочисленных конкурсах на лучший проект устройства более эффективных лесных питомников.

Первую попытку точного обмера леса предпринял Йоханн Готлиб Бекман. По тщательно отобранному типовому участку шли в ряд несколько его ассистентов, у каждого была специальная коробка с разноцветными гвоздями, разложенными по пяти отделениям. Ассистенты были обучены различать деревья пяти типовых размеров, каждый из которых кодировался своим цветом. Следовало отметить соответствующими гвоздями все деревья на участке. К, началу обмера у каждого ассистента было определенное число гвоздей каждого цвета, поэтому для завершения инвентаризации деревьев по типам для всего участка достаточно было вычесть число оставшихся гвоздей из их начального общего количества. Участок для обмера отбирали очень тщательно, его представительность для данного леса должна была позволить лесникам рассчитать не только запас древесины, но и потенциальный доход с учетом некоторых ценовых предположений от ее заготовок по всему лесу. Задача ученых-лесоводов (Forstwissenschaftler) состояла в обеспечении «регулярных поставок максимально возможного и постоянного объема древесины»[18].

Точность расчетов значительно возросла, когда для определения объема продажной древесины в стандартном дереве (Normalbaum) данного вида и размера математики стали пользоваться формулой объема конуса. Их вычисления проверялись опытным путем по фактическому объему древесины в эталонных деревьях[19]. Результатом этих усилий стали сложные таблицы с данными о размерах и возрасте деревьев при определенных условиях нормального роста и созревания. Как ни парадоксально, но резко сузив свое видение леса до представления о коммерческой древесине, государственный лесничий с помощью этих таблиц достигал целостного представления о лесе[20]. Отраженное в этих таблицах ограничение поля зрения фактически оказывалось единственным способом охватить лес одним взглядом. Использование этих таблиц в сочетании с наблюдениями на месте позволяло леснику довольно точно оценивать состав, рост и объемы заготовок в данном лесу. В упорядоченном, абстрактном лесу ученого-лесовода правили расчет, измерение и, говоря современным языком, три руководящих принципа: минимум разнообразия, строгий баланс и стабильность заготовок. Логика управляемой государством лесной науки оказывалась практически идентичной логике коммерческой эксплуатации[21].

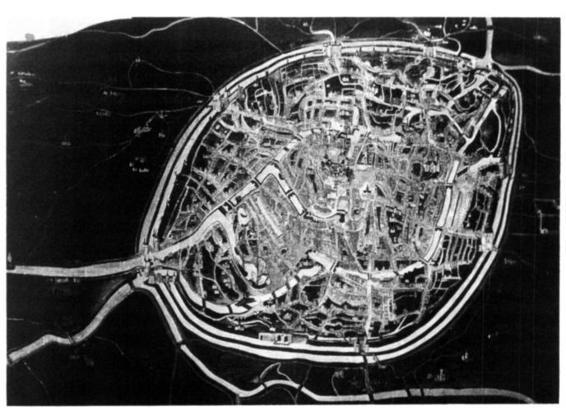

Достижения немецкого лесоводства в стандартизации методов расчета стабильных заготовок коммерческой древесины, а следовательно, и доходов были довольно внушительны. Для нас, однако, более важным является их следующий и вполне логичный шаг в управлении лесами — попытка путем продуманных посевов, посадок и вырубок создать лес, обеспечивавший государственным лесничим удобство и простоту подсчета, обмера, оценки и управления. При поддержке государственной власти лесоводство и геометрия оказались способны преобразовать реальный, разнообразный, хаотически растущий, старый лес в новый, более однородный и лучше соответствующий административным схемам управления лесами. С этой целью расчищали подлесок, уменьшали число видов деревьев (часто до одной культуры) и производили посадки — одновременно на больших участках и прямыми рядами. Такие методы лесоводства, как отмечает Генри Лоувуд, «дали монокультурный, одновозрастный лес, в конечном счете превративший Normalbaum из абстракции в реальность. Немецкий лес стал эталоном навязывания беспорядочной природе тщательно выстроенной научной конструкции. Практические цели поощряли математический утилитаризм, для которого внешним признаком хорошо управляемого леса было его геометрическое совершенство; в свою очередь рациональное и упорядоченное размещение деревьев открывало новые возможности управления природой»[22].

Налицо было стремление к армейскому порядку — в полном смысле этих слов. В лесу деревья должны были стоять параллельными, однородными рядами, удобными для обмера, подсчета, вырубки и заменены на новые ряды, составленные из таких же «призывников». Как и армия, лес управлялся иерархически — сверху, он предназначался для выполнения одной-единственной задачи и находился в распоряжении единственного командующего. В пределе даже не нужно было смотреть на этот лес; он должен был точно «вычитываться» из таблиц и карт в конторе лесничего.

Управлять этим новым, «построенным по ранжиру» лесом стало гораздо удобнее. Растущие строгими рядами деревья одного возраста позволяли легче убирать подлесок, валить и вывозить лес, новый способ посадки повышал технологичность всех этих процессов. Установленный в лесу порядок позволял широко использовать письменные инструкции для работников. В новой лесной среде поставленные производственные задачи могла вполне успешно выполнять необученная и неопытная бригада неквалифицированных рабочих, добросовестно следующих небольшому числу стандартных правил. Заготовка бревен одинаковой толщины и длины не только позволяла успешно предсказывать воспроизводство леса, но и продавать однородный продукт заготовителям и торговцам древесиной[23]. В такой ситуации коммерческая логика и бюрократическая оказались синонимами; эта система обещала максимизировать производство и доставку на большие расстояния единственного товара и в то же время предоставляла возможность централизованного управления.

отчасти естественной регенерации

С новым лесом было также легче экспериментировать. Теперь, когда сложный естественный лес сменил тот, в котором многие переменные стали постоянными, было гораздо проще исследовать влияние таких переменных, как внесение удобрения, поливки и прореживание посадок одного возраста с единственной разновидностью. Появилась самая лучшая лесная лаборатория, какую только можно было себе представить в то время[24]. Сама простота леса сделала это возможным — впервые можно было оценивать новые режимы управления лесом в прямо-таки экспериментальных условиях.

Хотя геометрически правильный однородный лес был предназначен для облегчения управления и вывоза, он быстро стал также и эстетически значимым. Визуальным признаком хорошо управляемого леса в Германии и в других местах, где возобладало немецкое научное лесоводство, служила регулярность и аккуратность его внешнего вида. Лес можно было инспектировать почти как войска на параде, и горе лесникам, участки которых не были прибраны как положено. Порядок требовал, чтобы подлеска не было и чтобы упавшие деревья и ветви были собраны и вывезены. Беспорядок, вызванный пожаром или вторжением местного населения, считался угрозой управленческой рутине. Чем более однородным был лес, тем большие возможности он предоставлял для централизованного управления; можно было положиться на рутинные процедуры, а потребность в наблюдении, необходимая для управлении разнообразными старорастущими лесами, была сведена к минимуму.

Контролируемая среда заново спроектированного научного леса обещала многие важные преимущества[25]. Она могла обзорно просматриваться главным лесничим; она могла легче контролироваться и была более доступна для лесозаготовок согласно централизованным планам дальнего действия; она обеспечивала устойчивый, однородный товар, устранив таким образом один из главных источников колебания дохода; она создавала наглядный естественный ландшафт, который облегчал управление и экспериментирование.

Эта утопическая мечта научного лесоводства была, конечно, только имманентной логикой его методов. Она не была и не могла быть когда-либо реализована на практике. Вмешивались и природа, и человеческий фактор. Существующая топография пейзажа, капризы природы — пожары, штормы, прекращения роста, климатические изменения, популяции насекомых и болезни — будто нарочно расстраивали планы лесников и формировали реальный лес. Кроме того, пользуясь невозможностью должной охраны больших лесных массивов, люди, живущие поблизости, продолжали использовать лес для того, чтобы пасти своих домашних животных, воровским образом заготавливать дрова и хворост, делать древесный уголь и извлекать пользу из леса другими способами, мешающими реализации управленческих планов лесников![26]. Хотя, как и любая утопия, эта схема была всем хороша, разве что не достигала цели, но все-таки существенно было то, что она частично преуспела в штамповке реального леса по своему образцу.

На протяжении XIX в. принципы научного лесоводства применялись на практике во всех немецких лесах, где это было возможно. Норвежская ель, известная своей выносливостью, быстрым ростом и ценной древесиной, стала для коммерческого лесоводства хлебом насущным. Первоначально на нее обратили внимание как на средство восстановления смешанных лесов, сверх естественного воспроизводства, но коммерческая прибыль от первой ротации оказалась настолько ошеломляющей, что вернуться к смешанным лесам было уже трудно. Монокультурный лес стал бедствием для крестьян, которые лишились пастбищ, продовольствия, сырья и лекарств — все это давал прежде существовавший естественный лес. Разнообразные естественные леса, около трех четвертей которых составляли лиственные (роняющие листву) разновидности, заменили хвойными, в которых норвежская ель или шотландская сосна доминировали, а часто были и единственными видами.

В краткосрочной перспективе этот эксперимент по радикальному упрощению леса, превращению его в машину для производства единственного товара имел полный успех. Краткосрочность эта была довольно длительной, в том смысле, что на воспроизводство деревьев требовалось до 80 лет. Производительность новых лесов полностью изменяла тенденцию во внутренней поставке древесины: посадки делались более однородными и давали больше годной к употреблению древесины, увеличивались поступления от земли, занятой лесопосадками, и заметно сокращалось время ротации (время, по прошествии которого можно было заготавливать древесину с посадок и сажать другие)[27]. Подобно рядам зерновых культур в поле, новые леса мягкой древесины были потрясающими производителями единственного товара. И ничего удивительного не было в том, что немецкая модель интенсивного коммерческого лесоводства стала стандартом для всего мира[28]. Джиффорд Пинчот, второй главный лесник Соединенных Штатов, обучался во французской школе лесоводства в Нанси, которая следовала немецкому стилю, как и большинство школ лесоводства США и Европы[29]. Первым лесником, которого британцы пригласили управлять большими лесными ресурсами Индии и Бирмы,стал немец Дитрих Брандес[30]. К концу XIX в. немецкое лесоводство играло руководящую роль.

Резкое упрощение леса, превращение его в машину для производства единственного товара было тем самым шагом, позволившим немецкому лесоводству стать строгой технической и коммерческой дисциплиной, которую можно было кодифицировать и преподавать. Условие ее строгости состояло в том, что она выносила за скобки или предполагала постоянными все переменные, кроме тех, которые имели непосредственное отношение к воспроизводству отобранной разновидности и к стоимости ее роста и вывоза. Как мы увидим на примере городского планирования, теории революции, коллективизации и сельского расселения, мир, «вынесенный за скобки», часто возвращался, как призрак, навестить эту техническую мечту.

В немецком случае отрицательные биологические, а в конечном счете, и коммерческие последствия «построенного рядами» леса стали глубоко очевидными только после того, как произошла вторая ротация хвойных. «Для них [отрицательных последствий] требуется приблизительно сто лет, чтобы обнаружиться вполне. Многие чистые посадки, в первом поколении показавшие превосходные результаты, во втором поколении сильно регрессировали. Причина этого очень сложна, можно дать только упрощенное объяснение... Затем нарушался и в конечном счете почти прекратился весь цикл питания... Так или иначе утрата одного-двух образцовых участков [используемых для аттестации качества древесины] на протяжении двух-трех поколений жизни чисто еловых посадок — известный и часто наблюдаемый факт. Это составляет от 20 до 30% производственных потерь»[31].

Для описания наихудших случаев в немецком словаре появился новый термин — смерть леса (Waldsterben). Был нарушен исключительно сложный процесс, включающий строение почвы, питание и симбиоз грибов, насекомых, млекопитающих и флоры (некоторые из них и сейчас еще не полностью поняты), что имело весьма серьезные последствия. И все эти последствия имеют, по большому счету, одну причину — радикальную простоту научного леса.