Новое издательство, 2017

Перевод: Ирина Владимировна Троцук ISBN: 978-5-98379-200-5

Джеймс Скотт

Искусство быть неподвластным

Анархическая история высокогорий Юго-Восточной Азии

Предисловие к русскому изданию

Глава 1. Холмы, долины и государства. Введение в историю Зомии

Последнее великое огораживание

Великое горное царство — Зомия, или Пограничные территории материковой Юго-Восточной Азии

Исторический симбиоз гор и равнин

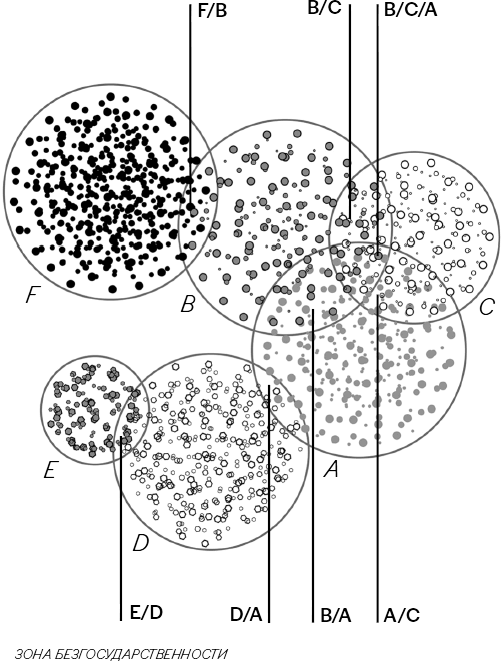

Модель анархической истории материковой Юго-Восточной Азии

Компоненты политического порядка

Глава 2. Государственное пространство. Контролируемые и захваченные территории

География государственного пространства и сопротивление ландшафта

Картографирование государственного пространства в Юго-Восточной Азии

Глава 3. Концентрация человеческих ресурсов и зерна. Рабство и поливное рисоводство

Государство как центростремительная демографическая машина

Формирование государственных ландшафтов и подданных

Искоренение вариативного сельского хозяйства

Е pluribus ипит (из многих — единое): креольский центр

Государственное пространство как самоликвидирующееся

Глава 4. Цивилизация и бунтари

Равнинные государства и высокогорные народы: враждебные близнецы

Экономическая потребность в варварах

Адаптация чужой атрибутики: все этапы пути

Отказ от государства и переход в варварство

Глава 5. Как удержать государство на расстоянии. Заселение горных районов

Повсеместность бегства от государства и его причины

Повстанцы и раскольники в горах

Перенаселенность, болезни и экология государственного пространства

Сопротивление расстояния: государства и культура

Мини-зомии — засушливые и влажные

Независимость как форма идентичности избегающих государства народов

Глава 6. Бегство от государства и предотвращение государства. Роль культуры и сельского хозяйства

Предельный случай: «скрывающиеся деревни» каренов

Размещение, размещение, еще раз размещение и мобильность

Подсечно-огневое земледелие как форма «сельского хозяйства беглецов»

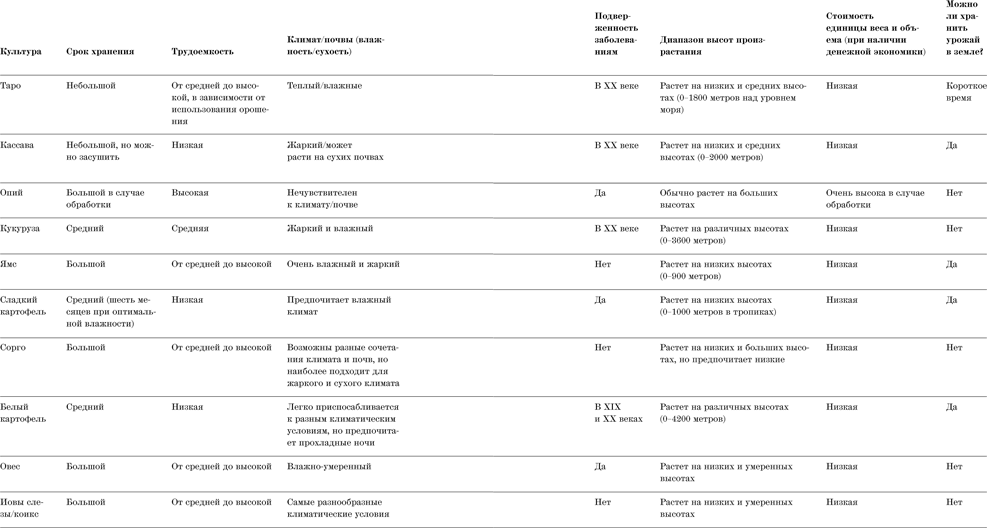

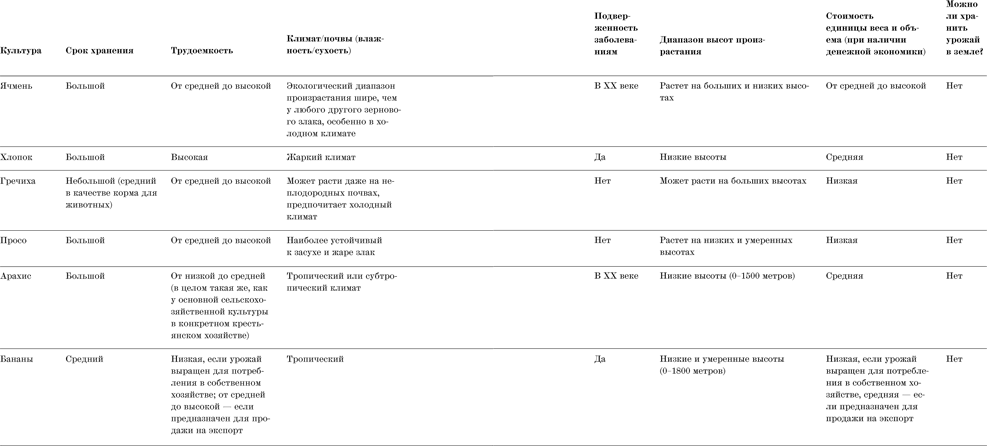

Подбор культур в сельском хозяйстве беглецов

Подсечно-огневое земледелие Юго-Восточной Азии как форма бегства от государства

Сельскохозяйственные культуры беглецов в Юго-Восточной Азии

Социальная структура беглых сообществ

Отказ от государственности и устойчивых иерархий

В тени государства, в тени холмов

Глава 6½. Устная традиция, письменность и тексты

Устные истории об утрате письменности

Ограничения грамотности и прецеденты ее утраты

Ограничения письменности и преимущества устной традиции

Преимущества жизни без истории

Глава 7. Этногенез. Случай радикального конструктивизма

Родоплеменной строй и этническая принадлежность: отсутствие взаимосвязи

Создание государства как космополитический процесс

Идентичности: проницаемость, множественность, подвижность

Радикальный конструктивизм: племена умерли — да здравствуют племена

Сохранение генеалогического своеобразия

Логика позиционирования в социальном пространстве

Эгалитаризм: способ предотвращения государства

Талант к пророчествам и восстаниям: хмонги, карены и лаху

Теодицея маргиналов и обездоленных

Внезапный радикальный переворот: социальная структура окончательного бегства от государства

Космологии этнического сотрудничества

Христианство: ресурс дистанцирования и модернизации

Бегство от государства и предотвращение государства: глобальные и локальные стратегии

Говорят, история народов, у которых она в принципе есть, — это история классовой борьбы. Впрочем, не менее истинно утверждение, что история народов, таковой не обладающих, — это история борьбы с государством.

— Пьер Кластр. Общество против государства

Предисловие к русскому изданию

Я бесконечно горд тем обстоятельством, что моя книга нашла отклик в российской интеллектуальной среде, несмотря на то что по большей части она посвящена крестьянству Юго-Восточной Азии — региона, который вряд ли входит в число важнейших элементов, формирующих культурную и научную картину мира россиян. Отчасти моя гордость объясняется и тем, что именно русским ученым я многим обязан в своем профессиональном становлении. Поясню, что я имею в виду.

Над моим письменным столом висят фотографии трех ученых, чьей проницательности, начитанности, образованности и приверженности идеалам свободы я всегда стремился подражать. Это Эдвард Томпсон, Марк Блок и Александр Васильевич Чаянов. Работа Чаянова «Очерки по теории трудового хозяйства» стала для меня постоянным источником вдохновения с того самого момента, как я прочитал ее более сорока лет назад. Для меня она — яркий пример того, сколь важным для теоретического поиска может оказаться скрупулезное и внимательное к деталям эмпирическое исследование сельскохозяйственных практик. Я всегда слежу, чтобы ни один из моих студентов не покинул стены университета с дипломом, не побывав в серьезнейших «отношениях» с работой Чаянова.

Следует отметить, что двое изображенных на висящих над моим столом фотографиях людей — Марк Блок и Александр Чаянов — были уничтожены тоталитарными режимами, и их трагические кончины разделяет промежуток времени менее чем в десять лет. Кто знает, какие еще их тексты мы могли бы прочесть, если бы провидение дозволило им общаться со своими музами до преклонного возраста? Впрочем, некоторое представление об этом дают поразительные поздние работы Эдварда Томпсона — единственного из трех моих героев, кто мирно почил в собственной постели.

То, как у меня оказалась фотография Александра Чаянова, — типичный пример известного русского великодушия и широких жестов. В 1989 году я по приглашению Теодора Шани на впервые приехал в Россию на конференцию. На ней был сын Чаянова Василий, и за чашкой кофе я упомянул, что моя заветная мечта — повесить портрет его отца над своим рабочим столом. На следующий же день он принес на конференцию семейный фотоархив и настоял, чтобы я забрал все фотографии, выбрал ту, что мне больше всего понравится, и вернул ему остальные. Это удивительное проявление великодушия и доверия настолько глубоко тронуло меня, что я до сих пор отчетливо его помню.

Я также должен упомянуть, что всегда был страстным почитателем русской литературы, начиная с произведений И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского и заканчивая прозой Варлама Шаламова о ГУЛАГе. Мой коллега Александр Никулин был моим проводником в этом литературном мире — проницательным и с прекрасным чувством юмора. Ему и Теодору Шанину я хочу выразить благодарность и за незабываемые исследовательские поездки в Саратов и Карелию.

Мне крайне интересно, как российский читатель воспримет мою книгу о горных народах Юго-Восточной Азии, которые на протяжении последних двух тысячелетий отказывались становиться крестьянами, предпочитая оставаться свободными земледельцами, охотниками и собирателями. Они создавали такие формы сельского хозяйства, социальной структуры, пространственной мобильности и даже культуры, которые могли помочь им держать от себя государство на почтительном расстоянии, и вплоть до недавнего времени были в этом весьма успешны. Хотя я лишь мельком упоминаю это в книге, у России есть и собственная впечатляющая история избегания государства, в чем мы можем убедиться на примере казаков, старообрядцев и охотников, описанных в книге В. К. Арсеньева «Дерсу Узала».

— Январь 2015 года

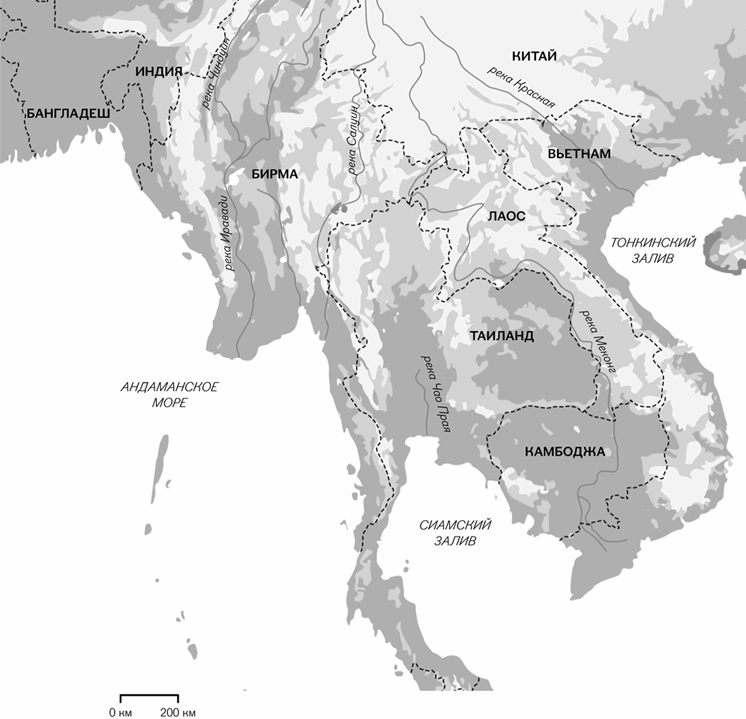

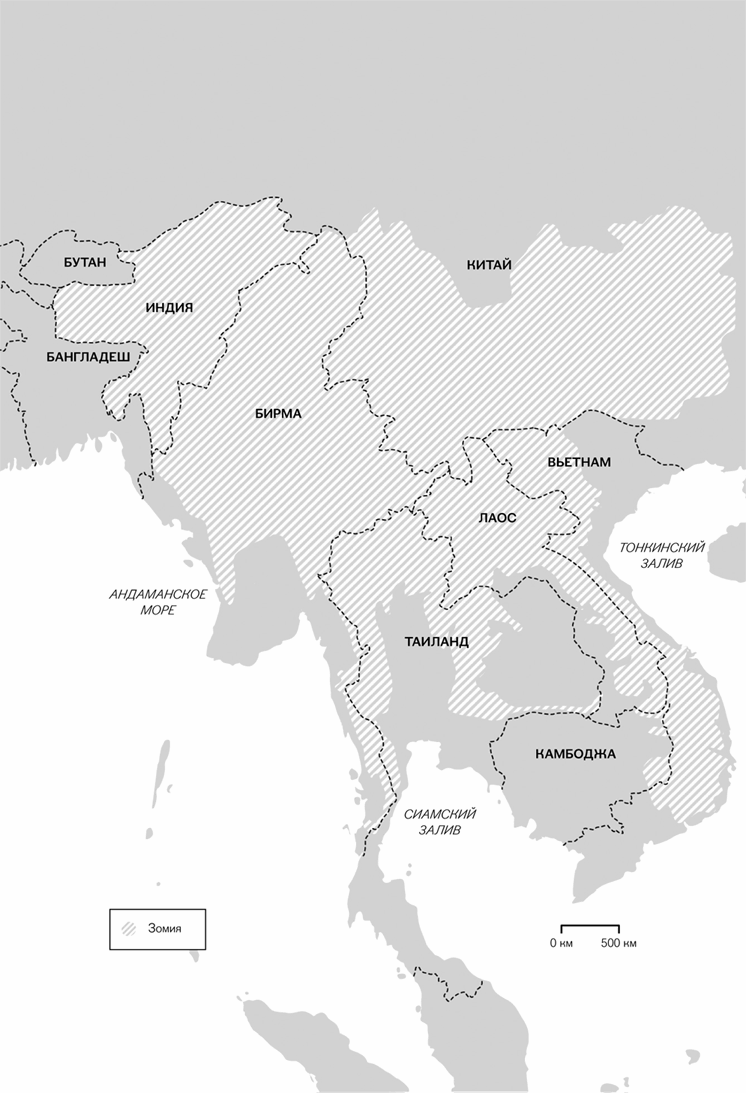

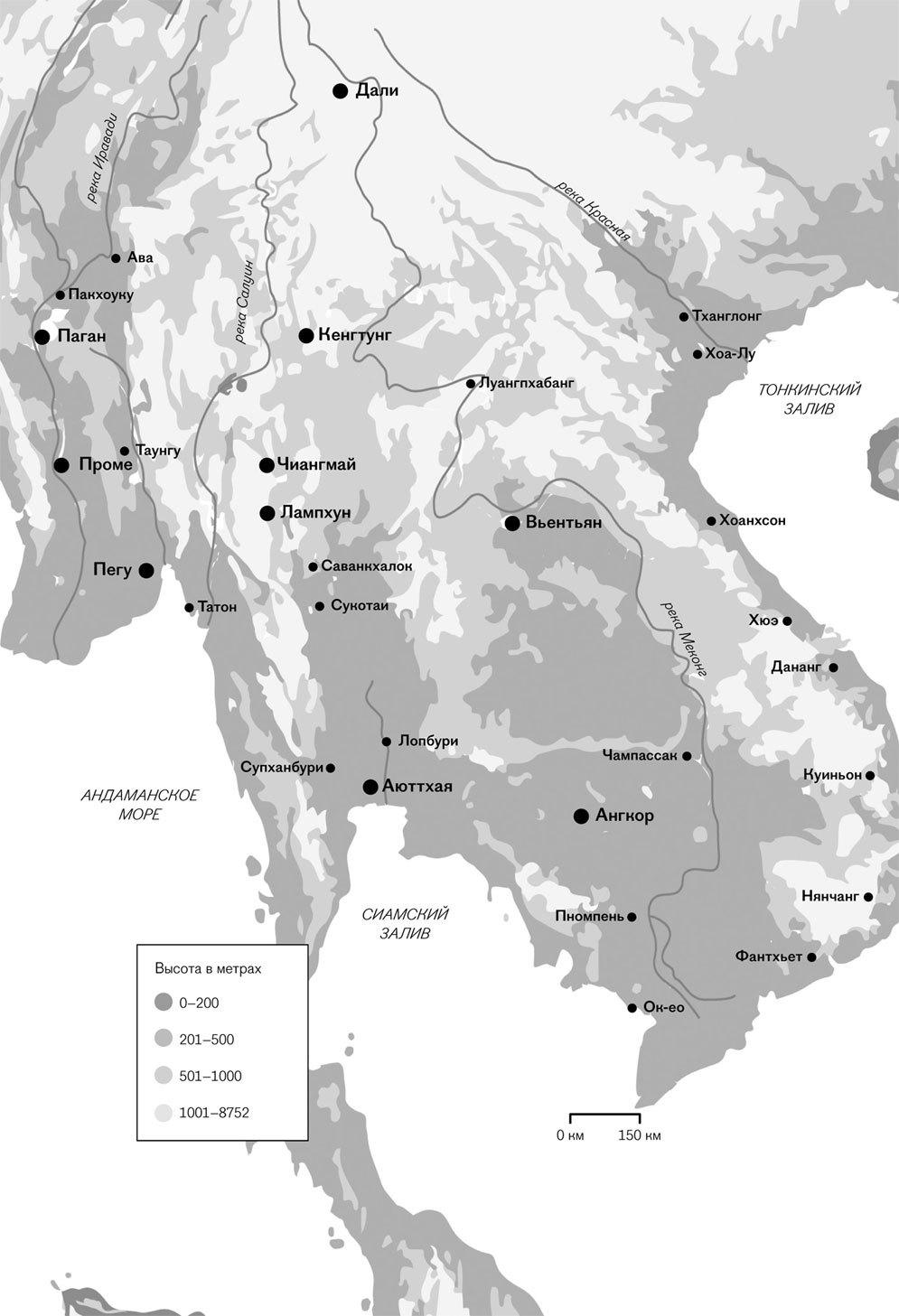

Предисловие

Зомия — новое обозначение практически всех территорий, расположенных на высоте более чем триста метров над уровнем моря от центральных высокогорий Вьетнама до северо-востока Индии и пересекающих пять государств Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Камбоджу, Лаос, Таиланд и Бирму) и четыре провинции Китая (Юньнань, Гуйчжоу, Гуанси и частично Сычуань). Это пространство площадью 2,5 миллиона квадратных километров заселено сотней миллионов представителей различных меньшинств, формирующих изумительную по своему этническому и лингвистическому разнообразию общность. С географической точки зрения речь идет о материковом массиве Юго-Восточной Азии. Эта огромная территория находится на периферии девяти государств, не оказываясь при этом в центре ни одного из них; она простирается вопреки традиционным региональным обозначениям (Юго-Восточная Азия, Восточная Азия, Южная Азия) и край не интересна не только своим экологическим разнообразием, но и взаимоотношениями с окружающими государствами, а потому представляет собой неизведанный объект изучения, своеобразные многонациональные Аппалачи, требующие нового подхода к страноведению.

Моя концепция проста, соблазнительна и спорна. Зомия — крупнейший из сохранившихся на Земле регионов, чьи народы до сих пор не были поглощены национальными государствами. Ее дни сочтены, хотя еще совсем недавно подобные самоуправляющиеся общности составляли большую часть человечества. Сегодня равнинные государства воспринимают их как «живых предков», тех, «кем они сами были до того, как изобрели поливное рисоводство, буддизм и цивилизацию». Я же, наоборот, считаю, что жителей гор следует воспринимать как сообщества беглецов и бродяг, сознательно выбравшие для жизни необитаемые территории и в течение двух тысячелетий спасавшиеся от угнетения, с которым было сопряжено государственное строительство на равнинах, — от рабства, воинской повинности, налогов, барщины, эпидемий и войн. Бóльшую часть районов, где они проживают, можно назвать осколочными зонами, или убежищем.

Практически все в жизни населяющих эти зоны народов, включая социальную организацию, идеологию и (что более спорно) в основном устную культуру, следует воспринимать как стратегические решения, принятые, чтобы удержать государство на рас стоянии. Территориальное рассеяние на пересеченной местности, мобильность, земледельческие практики, структуры родственных связей, подвижные этнические идентичности, приверженность харизматическим лидерам-пророкам были эффективными средствами избежать инкорпорирования в окружающие государственные образования и предотвратить появление аналогичных им институциональных структур. Конкретное государство, от которого бежало большинство этих народов, — ранняя китайская империя династии Хань. Истории о подобных бегствах зафиксированы во множестве горных легенд. Документальные источники, если и не вполне достоверные до 1500 года, позже хорошо описывают постоянные военные кампании против горных народов при китайских императорах династий Мин и Цин, приведшие к беспрецедентным восстаниям на юго-западе Китая в середине XIX века, после чего миллионы жителей страны стали беглецами. Отток населения из бирманского и тайского государств, промышлявших работорговлей, также подробно задокументирован.

Я надеюсь, что моя аргументация подходит не только для той части Азии, о которой я, собственно, пишу. Огромный пласт литературы, посвященной современному государственному строительству и его истории, практически не обращает внимания на его прямую противоположность — целенаправленную и принципиально-активную безгосударственность. Это история людей, избежавших государственной жизни; и без этой версии событий невозможно понять историю становления государств, а потому речь, по сути, идет об анархической истории.

Подобная версия исторического процесса автоматически включает в него все те народы, что были вытолкнуты из принудительных форм государственного строительства и основанных на рабском труде социальных систем, — цыган, казаков, многоязычные племена, состоявшие из беглецов из испанских колоний в Новом Свете и на Филиппинах, коммуны беглых рабов, болотных арабов, сан-бушменов и т. д.

Она также пересматривает устойчивые представления о «примитивизме». Скотоводство, собирательство, подсечно-огневое земледелие, сегментарная система родства — это нередко формы «вторичной адаптации», «самоварваризации», которые использовались народами, выбиравшими такое местоположение, жизненные практики и социальные структуры, чтобы избежать поглощения государством. У живущих в тени государств подобное уклонение от них прекрасно сочетается с производными, имитационными и паразитическими государственными формами в горных районах.

Моя модель исторического процесса разрушает доминирующий в Китае и иных странах цивилизационный дискурс о «варварах», «отсталых» и «примитивных» народах. При ближайшем рассмотрении все эти понятия на самом деле обозначают неуправляемые и пока-не-поглощенные-государством сообщества. Цивилизационные дискурсы никогда не признáют, что люди по собственному желанию переходят в варварское состояние, а потому оно всячески стигматизируется и этнизируется. Этничность и «племена» возникают ровно там, где заканчиваются налогообложение и верховная власть государства, — в этом смысле между Китайской и Римской империями нет значимых различий.

Обычно используемые безгосударственными народами жизненные практики и системы родства воспринимаются как само собой разумеющиеся — экологически и культурно детерминированные. Но, проанализировав различные хозяйственные практики, в том числе выбор возделываемых культур, конкретные социальные структуры и модели территориальной мобильности с точки зрения их эффективности для бегства от государства, я при хожу к выводу, что все эти якобы данности на самом деле были сознательным политическим выбором.

Горы как убежище для беглецов от государства, включая партизан, — важная географическая тема. Я лишь развиваю идею сопротивления ландшафта как принципиально важную для понимания структурирования политического пространства и сложностей государственного строительства в досовременную эпоху.

Если кого и стоит ругать за эту книгу, то только меня. Я ее написал. Давайте сразу поставим все точки над «i», прежде чем я начну извиняться и пытаться нанести (хотя и понимаю всю их бессмысленность) несколько упреждающих ударов против грозящих мне критических выпадов, основания для которых я прекрасно осознаю.

Меня часто упрекали в том, что я не прав, но крайне редко — в том, что мои тексты невразумительны и непонятны. Эта книга не является исключением. Я ни в коем случае не отрицаю, что де лаю весьма дерзкие заявления о жизни горных народов в материковой Юго-Восточной Азии. Я убежден, что в целом мои утверждения верны, даже если я и заблуждаюсь относительно отдельных деталей. Как и всегда, решение о том, прав ли я, — в руках моих читателей и рецензентов. Однако я хотел бы четко обозначить три важных для меня момента. Во-первых, ничего нового я не написал. Повторяю: в книге нет ни одной идеи, авторство которой полностью принадлежит мне. Что сделал я — предложил логику аргументации, которая связала воедино множество используемых мной источников, и попытался оценить ее эвристичность. Мой творческий вклад, если уж говорить о таковом, состоит в том, что я составил целое, соединив все точки. Я понимаю, что многие из тех, к чьим аргументам и гипотезам я прибегал, сочтут, что я слишком далеко зашел, — некоторые уже сообщили мне об этом, но, к счастью для меня, большинство уже не в состоянии на меня пожаловаться. Они не несут никакой ответственности за то, как я интерпретировал их идеи, — ровно так же меня не следует винить за то, как будут использованы мои идеи, изложенные в этой книге.

Я был несколько удивлен, когда осознал, что как будто превратился в историка — не особенно хорошего, но все же историка, причем достаточно древнего (по возрасту) историка древностей. Я осознаю профессиональные риски труда историка: скажем, когда историк собирается писать о XVIII веке, но вдруг понимает, что погряз в детальном описании века XVII, потому что именно тот заложил фундаментальные предпосылки интересующего его исторического периода. Нечто подобное случилось и со мной. Я читал этнографические описания горных племен и отчеты о нарушении прав человека бирманскими военными в регионах компактного проживания этнических меньшинств и вдруг осознал, что неотвратимо погружаюсь в изучение процессов агрессивного государственного строительства классических царств-мандал. Возобновлением исследований жизни доколониальной и колониальной Юго-Восточной Азии я обязан двум не связанным между собой лекционным курсам для аспирантов. Один был посвящен основополагающим текстам по истории этого региона и задумывался как своеобразный интеллектуальный учебный лагерь, где бы мы все читали те классические труды, которые стоят на полках большинства ученых, хотя им было бы стыдно признаться, что они их никогда не читали, включая и двухтомную «Историю Юго-Восточной Азии», изданную в Кембриджском университете. Для всех нас этот лекционный курс стал увлекательнейшим занятием. Второй курс был посвящен Бирме и базировался на тех же посылках.

Второе принципиально важное обстоятельство: все, что написано в моей книге, практически не имеет смысла для периода после Второй мировой войны. С 1945 года, а в некоторых случаях даже раньше, государство получило в свое распоряжение мощные технологии, сокращающие расстояния, — железные и всепогодные дороги, телефон, телеграф, самолеты, вертолеты, а сегодня — и новые информационные технологии, которые настолько изменили стратегический баланс сил самоуправляемых сообществ и национальных государств, настолько ослабили роль территориально-географических факторов сопротивления, что с этого времени мои аналитические выкладки теряют свое значение. Суверенные национальные государства сегодня устанавливают полный контроль над своими территориями до самых отдаленных границ и окончательно поглощают слабо или прежде не контролируемые районы. Потребность в природных ресурсах «племенных зон» и желание гарантировать безопасность и продуктивность периферии повсюду привели к реализации государством стратегий «поглощения», в соответствии с которыми по определению более лояльные и нуждающиеся в земельных участках жители равнин переселялись в горные районы. Так что не говорите мне, будто я вас не предупреждал, что мои гипотезы и выводы неприменимы к Юго-Восточной Азии в XX веке.

И наконец, меня очень беспокоит, что мой радикальный конструктивизм в трактовке этногенеза будет неверно интерпретирован и воспринят как девальвация и даже злостная клевета на идею этнической идентичности, во имя которой сражались и погибли множество смелых мужчин и женщин. Это совершенно не соответствует действительности. Все идентичности, все без исключения, конструируются социально: ханьская, бирманская, американская, датская — абсолютно все. Нередко подобные идентичности, особенно в случае меньшинств, сначала изобретаются мощными империями: например, ханьская династия придумала народность мяо, британские колонисты — народности карен и шан, французы — народность зярай. Самоизобретенные или навязанные, подобные идентичности более или менее произвольно выбирают ту или иную черту, какой бы размытой она ни была, — религию, язык, цвет кожи, особенности питания или средства существования — как свою базовую детерминанту. Перечисленные категории, институционализированные в географическом контексте, формах землепользования, судебной практике, обыденном праве, моделях выдвижения лидеров, школьной системе и официальном документообороте, могут стать настолько страстно проживаемыми идентификациями, что эти идентификации будут стигматизированы бо́льшими по размерам группами или обществом в целом и превратят своих субъектов в стойких противников социального порядка. Здесь придуманные идентичности соединяются с героическим самопозиционированием, превращаясь в почетный отличительный знак. В современном мире, где национальное государство стало главной политической формой, неудивительно, что подобное упорное отстаивание собственных прав обычно принимает форму этнонационализма. Поэтому по отношению к тем, кто, подобно народностям шан, карен, чин, мон, кая, рискует всем в борьбе за хотя бы какие-то варианты независимости и признания, я испытываю только восхищение и уважение.

Я признаю свой безмерный интеллектуальный долг по крайней мере перед пятью «мертвыми белыми», чьи ряды пополню в свое время. Они были первопроходцами на том пути, по которому я сейчас иду; без них я не смог бы даже найти эту дорогу.

Первый из них — Пьер Кластр, чья смелая интерпретация жизни коренных народов Южной Америки после Конкисты как заполненной практиками бегства от государства и предотвращения его формирования, изложенная в книге «Общество против государства», в свете полученных позже доказательств оказалась провидческой. Глубокие и смелые рассуждения Оуэна Латтимора о взаимоотношениях китайской империи Хань с ее скотоводческой периферией помогли мне осознать, что нечто подобное могло происходить и на юго-западной границе Китая. Выводы Эрнеста Геллнера о взаимодействии берберов и арабского населения навели меня на мысль, что именно там, где заканчиваются верховная власть и налогообложение, начинаются «этничность» и «племенной строй», то есть варварство — лишь предпочитаемое государством обозначение любых самоуправляемых народов, не являющихся его гражданами. Никто, вставший на тот путь, по которому я иду, никуда не дойдет, внимательно не ознакомившись с прекрасной работой Эдмунда Лича «Политические системы высокогорной Бирмы», — в этом мире не так много книг, с которыми «хорошо думается». И наконец, я в долгу перед Джеймсом Скоттом, больше известным как Шве Йо, военачальником, офицером колониальных войск, составителем «Географического справочника Верхней Бирмы» и автором книги «Бирманцы». Мы не родственники, но я столько узнал благодаря его метким наблюдениям и мы оба, согласно бирманскому астрологическому календарю, имеем схожие имена, поэтому я тоже принял имя Шве Йо, надеясь умилостивить его духа.

Меня вдохновляли и направляли работы, иначе, чем принято, оценивавшие способы и причины, по которым оставшиеся-в-стороне-от-государственного-строительства люди изначально выбирали этот путь, работы, радикально пересматривавшие доминирующий цивилизационный нарратив, навязываемый само провозглашенной властью. Небольшая классическая монография Гонсало Агирре Бельтрана «Регионы бегства», опубликованная почти тридцать лет назад, обосновала применимость идей Кластра практически для всей Латинской Америки; позже Стюарт Шварц и Фрэнк Саломон провели тщательнейший и детальный анализ этой гипотезы. В географическом плане несколько ближе моим изысканиям исследования Роберта Хефнера о горах Тенгер на острове Ява и изучение Джеффри Беньямином народности оранг-асли в Малайзии — эти убедительные и блестящие кейс-стадис определили мое понимание Зомии.

Термином «Зомия» я полностью обязан Виллему ван Шенделю — он оказался настолько интеллектуально чуток, что осознал: эта огромная высокогорная географическая зона, простирающаяся до запада Индии (а по его мнению, даже дальше), исключительна и заслуживает собственного обозначения. Прочерчивая предметное поле «исследований Зомии», он поставил под сомнение привычные представления о том, что мы называем территорией или регионом. Я записался пехотинцем в армию Зомии (в полк психологической атаки) сразу после того, как ознакомился с его убедительным обоснованием необходимости введения этого термина. Виллем, я и еще несколько коллег с нетерпением ждем того дня, когда сможем созвать первую международную конференцию, посвященную изучению Зомии. Работа ван Шенделя, посвященная бенгальской границе, — прекрасный пример того, чего можно добиться, если мы безоговорочно примем его точку зрения.

Если бы я обладал необходимым терпением, а главное, стремлением к полноте изложения, в этой книге должна была бы и могла появиться глава о водных вариантах бегства от государства. Я упоминаю о них лишь вскользь и очень сожалею, что не смог уделить им должного внимания. Многочисленные оранглауты (морские кочевники, или морские цыгане), поселившиеся на островах Юго-Восточной Азии, — по сути, морской, странствующий по островам аналог подсечно-огневых земледельцев горных твердынь. Как и горные народы, они традиционно обладают воинственным нравом и легко модифицировали свои жизненные практики от пиратства (морских набегов) и работорговли до верной службы нескольким малайским королевствам в качестве военно-морских охранников и ударной силы в военных противостояниях. Стратегически выгодно проживающие на основных судоходных путях и способные наносить неожиданный удар и мгновенно скрываться, они формируют морскую Зомию, которая заслуживает упоминания в книге. Бен Андерсон, уговаривая меня продолжить изыскания в этом направлении, как-то сказал: «Моря больше и пустыннее, чем горы и леса. Посмотри, насколько легко все эти пираты до сих пор отбиваются от Большой семерки, Сингапура и прочих, и как самоуверенно». Но, как заметит любой читатель, моя книга и так получилась слишком длинной, поэтому я решил оставить эту тему более компетентным авторам, и Эрик Тальякоццо превосходно начал ее изучение.

Следует также назвать четырех авторов, чьи мысли для мен я чрезвычайно важны и без чьих исследований моя книга вряд ли была бы написана. Я не могу сосчитать, сколько раз перечитал работы Ф.К.Л. (Лимана) Чит Хлаинга и Ричарда О’Коннора, чьи идеи оказали влияние на меня. Виктор Либерман, первый историограф государственного строительства в Юго-Восточной Азии в срав ни тельном аспекте, и Жан Мишо, первым из нас поднявший флаг Зомии (как собственного названия высокогорий Юго-Восточной Азии), были для меня ключевыми собеседниками. Все четверо названных ученых демонстрировали мне высочайший уровень интеллектуальной заинтересованности, даже и особенно в те моменты, когда не соглашались с моими доводами. Их представления могут отличаться от моих, изложенных в этой книге, но я хочу, чтобы они знали, что сделали меня умнее — пусть и не настолько, насколько им хотелось. Кроме того, я бесконечно признателен Жану Мишо за его великодушное разрешение использовать объемные цитаты из его «Исторического словаря народов горных массивов Юго-Восточной Азии» в моем глоссарии.

Многие мои коллеги, у которых были варианты получше провести свое свободное время, тем не менее читали части или всю рукопись моей книги и давали мне искренние советы. Я надеюсь, что они заметят разбросанные по всему тексту свидетельства моего внимания к их замечаниям, поскольку благодаря им я старательно конструировал и продумывал более детализированную и внятную аргументацию. Перечислю их имена (без попыток как-то структурировать данный список): Майкл Адас, Аджай Скариа, Раманчандра Гуха, Танья Ли, Бен Андерсон, Майкл Онг-Твин, Масао Имамура, историки У Та Хтун Мауна и У Со Кйау Ту, археолог У Тун Тейна, геолог Артур Пе, Джеффри Беньямин, Шаншан Ду, Мэнди Садан, Майкл Хетевей, Уолт Ковард, Бен Кеквлит, Рон Херринг, Индрани Чаттержи, Хин Монг Вин, Майкл Доув, Джеймс Хаген, Жан-Барт Джевальд, Томас Барфилд, Тонг чай Виничакул, Кэтрин Боуи, Бен Кирнан, Памела Макэлви, Нэнс Каннингэм, Онг Онг, Дэвид Ладден, Лео Лукассен, Дженис Старгардт, Тони Дей, Билл Клауснер, Мая Тан, Сьюзан О’Донован, Энтони Рид, Мартин Клейн, Джо Гулди, Ардет Мон Таунгмун, Бо Бо Нге, Магнуса Фискесьё, Мэри Каллахан, Энрике Майер, Анджелик Хогеруд, Майкл Макговерн, Тант Мьинт У, Марк Эдельман, Кевин Хеппнер, Кристиан Ленц, Эннпин Чин, Празенжит Дуара, Джефф Уэйда, Чарльз Кайз, Эндрю Тертон, Нобуру Ишикава, Кеннон Бризиль и Карен Барки. Подождите! В этом списке я засекретил имена четырех коллег, которые отказались высказать свои комментарии. Вы знаете, о ком я сейчас говорю. Стыдно! С другой стороны, если вы, пытаясь донести мою рукопись от принтера до своего письменного стола, упали, не вынеся ее тяжести, то примите мои извинения.

Я также хотел бы назвать несколько коллег, чьи работы оказали на меня влияние, суть которого мне сложно однозначно выразить. Исключительно проницательная работа Хьёрлифура Йонссона «Взаимоотношения народов мьен» определила логику моих рассуждений, особенно о пластичности идентичности и социальной структуры жителей гор. Микаэл Граверс обогатил мои знания о народности карен и космологических основаниях их милленаристских верований. Эрик Тальякоццо прочел мою рукопись с поразительным вниманием и составил для меня обязательный к прочтению список работ, который я все никак не осилю. И наконец, я многому научился у пяти коллег, с которыми очень давно начал изучение «народных и официальных идентичностей»: Питера Салинса, Пингаева Луанггарамсри, Кванчевана Буадэнга, Чусакака Виттаяпаки и Дженет Стурджен, которая, на мой взгляд, является развивающимся практикующим исследователем Зомии.

Не так давно, в 1996 году, моя коллега Хелен Сью убедила меня принять участие в дискуссии в рамках конференции, посвященной народам, населяющим приграничные территории Китая. Эта конференция была организована Хелен, Памелой Кроссли и Дэвидом Фором и оказалась настолько по-хорошему провокационной и бурно-дискуссионной, что породила множество идей, изложенных ниже. Вышедшая по итогам конференции под редакцией Памелы Кроссли, Хелен Сью и Дональда Саттона книга «Окраины империи: культура, этничность и границы на заре новой китайской государственности» (University of California Press, 2006) насыщена оригинальными историческими гипотезами, теоретическими моделями и этнографическими данными.

Немало институций служили мне теплой гаванью и приютом на протяжении последнего десятилетия, когда я так мучительно медленно нащупывал свой научный путь. Я начал начитывать материал о высокогорьях Юго-Восточной Азии и взаимоотношениях государств и странствующих народов в Центре перспективных исследований в области поведенческих наук в Пало Альто, где Алекс Киссар, Нэнси Котт, Тони Беббингтон и Дэн Сигал стали для меня прекрасными собеседниками и благожелательными коллегами. Весной 2001 года я продолжил свои изыскания в Осло, в Центре развития и окружающей среды, где попал под обаяние и интеллектуальное влияние Дезмонда Макнила, Зине Хауэлла, Нины Виточек и Бернта Хагвета, а также принялся усердно изучать бирманский язык на радиостанции «Демократический голос Бирмы» под руководством терпеливого Хин Монг Вина. Первый вариант книги я закончил на кафедре глобалистики аспирантуры по изучению международного развития в Университете Роскильде. Я хочу выразить искреннюю благодарность Кристиану Лунду, Пребену Каарсхольму, Бодилу Фольке Фредериксену, Инге Йенсен и Оле Брун за интеллектуально бодрящую и исключительно приятную поездку.

В последние два десятилетия мои научные изыскания проходят на базе Программы аграрных исследований в Йельском университете. Коллеги, лекторы, выпускники и факультет, где я вел занятия, постоянно возрождали мою веру в существование подобного места для интеллектуальных занятий, способствующего общению, одновременно дружелюбному и сложному, радушному и жесткому. Кей Мэнсфильд всегда была и остается сердцем и душой программы, компасом на корабле наших интеллектуальных занятий. Мои коллеги К. Сиварамакришнан (больше известный как Шиви), Эрик Уорби, Роберт Хармс, Арун Агравал, Пол Фридман, Линда-Анне Ребхун и Майкл Доув не скупились на участие в моем непрекращающемся обучении. Кроме того, Майкл Доув и Гарольд Конклин научили меня всему, что я знаю, о подсечно-огневом земледелии, которое принципиально важно для моего исследования.

У меня работали несколько научных ассистентов — столь инициативных и талантливых, что они спасли меня от месяцев бес полезных изысканий и от множества ошибок. Я уверен, что очень скоро они сделают себе имя в науке. Араш Хазени, Шафкат Хусейн, Остин Зидерман, Александр Ли, Кейти Шарф и Кейт Харрисон помогли мне превратить мой замысел в что-то значимое.

Мои многочисленные бирманские друзья, которые помогали мне бороться с бирманским языком, заслуживают по крайней мере огромной награды за столь тяжкий труд и, наверное, даже приобщения к лику святых (впрочем, в традиции Тхеравады следует говорить о божественных дэвах). Я хочу поблагодарить Сайя Хин Монг Ги, моего самого давнего, закаленного в боях за мои знания и самого терпеливого учителя, а также и всю его семью, включая Сан Сан Лин. Лет Лет Онг (известная как Виола Ву), Бо Бо Нге, Ка Лу По и Хин Монг Вин смело вступали со мной в невыносимо вялотекущие и дремучие разговоры. Куон Кьяу и Ко Со Кьяу Ту, не будучи формально моими учителями, тем не менее по-дружески помогали мне продвигаться вперед. И наконец, в Мандалае и многочисленных других путешествиях Сайя Найинг Тун Лин, учитель по призванию, придумал методику обучения, которая соответствовала моим скромным возможностям, и жестко ей следовал. Часто наши уроки проходили на просторном балконе на четвертом этаже небольшого отеля. Когда в четвертый или пятый раз подряд я чудовищно искажал тональность или звук, он резко вставал и подходил к краю балкона. Не раз я опасался, что в отчаянии он бросится через перила. Но он выдержал. Он возвращался назад, садился, делал глубокий вдох и начинал все заново. Без него я бы ни за что не справился.

Пока я мучительно подбирал подходящее название для своей книги, мой друг упомянул, что Джимми Казас Клаузен, политолог из Университета Висконсина в Мэдисоне, читал лекционный курс по политической философии под названием «Искусство быть неподвластным». Клаузен великодушно разрешил мне использовать это название для книги, за что я ему бесконечно благодарен. Я с нетерпением жду того дня, когда он, в чем я не сомневаюсь, подведет философскую основу под мои изыскания в собственной книге на эту тему.

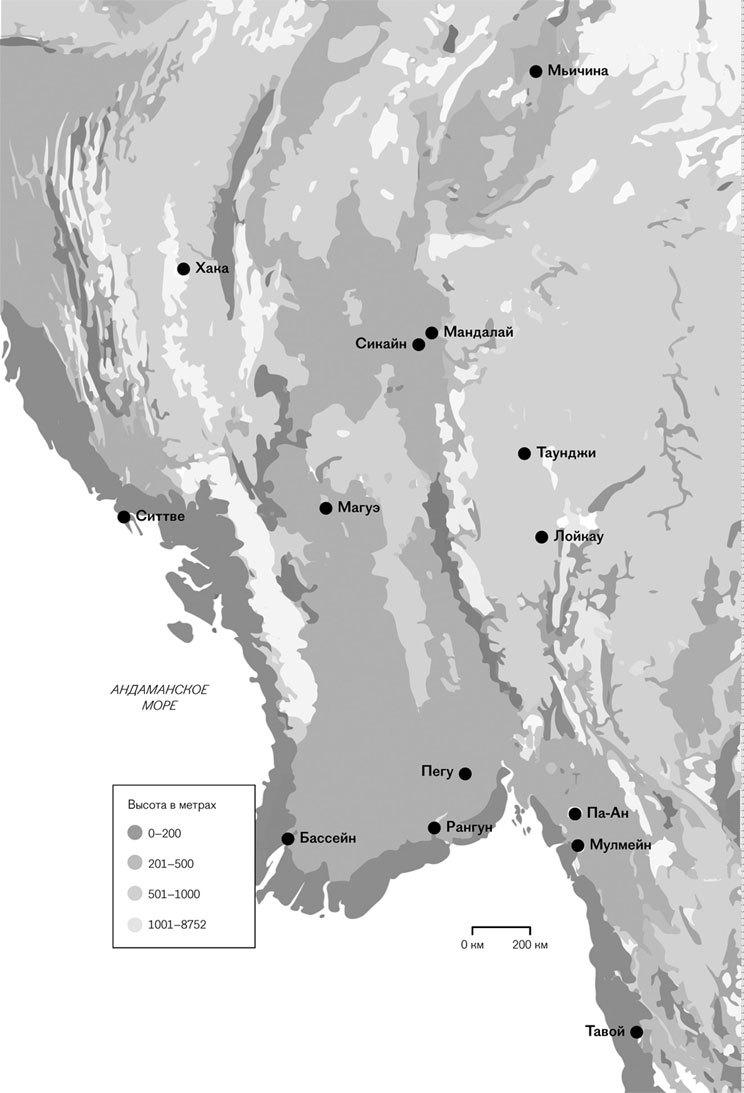

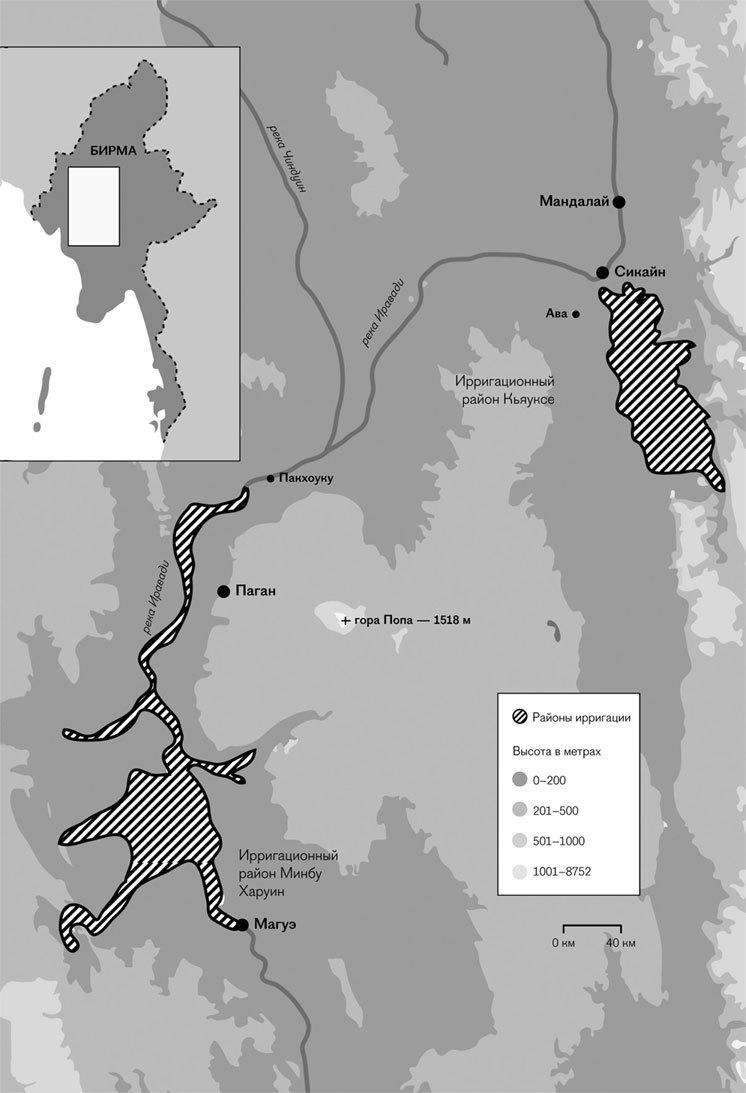

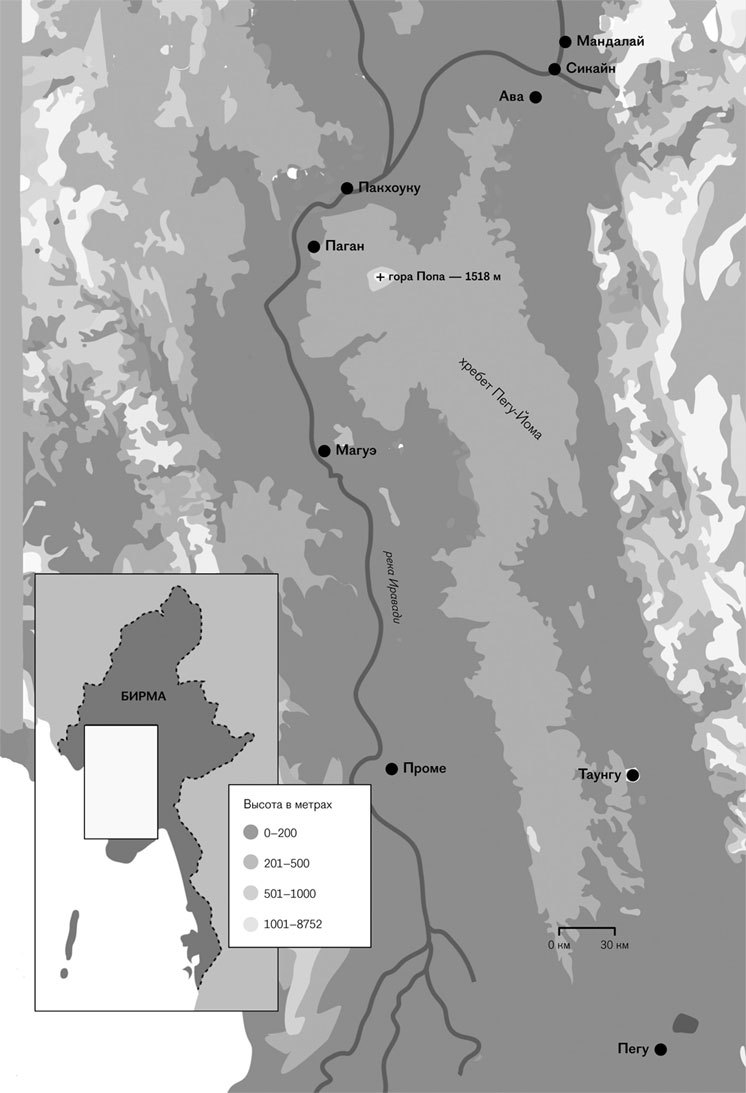

Карты, представленные на страницах книги, были составлены благодаря искусству и воображению Стейси Мейплс, сотрудника Отдела карт Библиотеки Стерлинга в Йельском университете. Он картографически выразил мое понимание пространственных особенностей государственного строительства в Юго-Восточной Азии[1].

Везде, где это казалось мне уместным, я включал в текст слова и иногда целые фразы на бирманском. Поскольку общепринятой системы транслитерации бирманского в латиницу не существует, я использовал модель, предложенную Джоном Океллом из Школы восточных и африканских исследований Лондонского университета в первой части его книги «Бирманский: введение в разговорный язык» (Northern Illinois University, Center for Southeast Asian Studies, 1994). Чтобы не возникло путаницы, везде, где бирманский вариант был принципиально важен, я дополнял его бирманским написанием.

Я не мог и мечтать о более внимательном и талантливом редакторе для своей книги и других изданий, вышедших в серии Agrarian Studies, чем Джин Томсон Блэк. Вряд ли Yale University Press могло бы рассчитывать на более вдохновенного редактора, чем Дэн Хитон. Работая с моей рукописью, он сочетал уважение к тексту с непримиримостью к ошибкам и многословности, благодаря чему существенно улучшил качество итоговой версии книги, которая попадет в руки читателей.

И последнее, но важное замечание: я не смог бы задумать эту книгу и тем более претворить ее в жизнь без идей и поддержки, дарованных мне моей высокочтимой музой.

Глава 1. Холмы, долины и государства. Введение в историю Зомии

Я начну свою книгу с трех весьма показательных описаний, полных горького разочарования. Первые два принадлежат управленцам — претендентам на звание покорителей неприступных земель и их мятежных обитателей. Третье сделано на ином континенте человеком, возомнившим себя покорителем душ и впавшим в отчаяние от атеизма и ересей, порождаемых будто бы самим местным пейзажем.

Составлять карты всегда сложно, но карту провинции Гуйчжоу — особенно… У районов на юге Гуйчжоу рваные и запутанные границы… Административные области разбиты на множество подчиненных земель, зачастую разделенных другими территориями… Есть даже районы, никому не подчиняющиеся, где проживает народность мяо, смешавшаяся с китайцами…

На юге Гуйчжоу много высокогорий. Они перетекают друг в друга без каких-либо равнин и дорог между ними, без рек или водных русел, прорисовывающих их границы. Они раздражающе многочисленны и непокорны… Людей здесь живет немного, и в основном высокогорные пики не имеют названий. Их скопления трудно различить — горные хребты и вершины выглядят одинаково. Тот, кто привык описывать горы, перечисляя только основные вершины и хребты, тут вынужден говорить подробно и обстоятельно. Иногда, чтобы описать несколько километров горного массива, нужно подготовить целую кипу документов, где рассказ всего лишь о дневном переходе займет несколько глав.

Будто чтобы окончательно запутать ситуацию, на протяжении пятидесяти километров своего русла река здесь может иметь пятьдесят разных наименований на местных диалектах, а лагерная стоянка на полутора километрах — не менее трех обозначений. Вот насколько ненадежна номенклатура географических названий[2].

Холмистые, заросшие джунглями пространства — именно здесь дкойтам удавалось продержаться дольше всего. Таковы территории между Минбу, Таемьо [и поясом болотистых низин] у подножия гор Шан, Аракан и Чин. Преследовать их было невозможно: дороги узки, извилисты и будто созданы для нападений из засад. За исключением нескольких дорог, остальная территория практически непроходима; тропическая лихорадка косила наши отряды; только один смог войти в джунгли и немного продвинуться. Все поселения крошечные и встречаются крайне редко; они очень компактны и окружены густыми, непроходимыми джунглями. Дороги могут пропустить лишь одну повозку или еще более узки; в местах пересечения джунглей они полностью заросли кустами и колючими ползучими растениями. Много сухой травы сжигается в марте, но как только возобновляется сезон дождей, все вокруг опять становится прежним — непроходимым[3].

Поверхность земли настолько изборождена многочисленными пересекающимися речными потоками, что топографическая карта типичного графства площадью в 373 квадратные мили насчитывает 339 речушек, то есть по девять на каждые десять квадратных миль. Большинство долин имеет V-образную форму, и редко где по берегам рек земли достаточно, чтобы проехал экипаж или был разбит сад… Изоляция, и так обусловленная сложностью и медленностью способов передвижения, усугубляется целым рядом обстоятельств. Прежде всего, все пути обходные. Ехать приходится по одному рукаву реки, а возвращаться — по другому, или же вверх — по одному притоку до развилки рек, а обратно — по другому, по дальней стороне горной цепи. Вот почему если женщина выходит замуж за десять миль от родной деревни, проходит много лет, прежде чем она навестит своих родителей[4].

За каждым из этих высказываний стоит некий управленческий проект — Цинской и Британской империй или протестантской церкви на Аппалачах. Каждый из них задумывался людьми, свято верившими, что они несут на эти земли порядок, прогресс, просвещение и цивилизацию, убежденными, что прежде никем не управляемые территории нуждаются в административном контроле, гарантируемом государством или церковью, и оценят его преимущества.

Но в чем же тогда причина конфликтного характера взаимоотношений подобных проектов и их агентов, с одной стороны, и относительно автономных зон и их жителей — с другой? Характера, который ярко проявился в Юго-Восточной Азии, где сильнейший социальный раскол — противостояние жителей гор и равнин, поселений в верховьях (hulu в Индонезии) и низовьях (hilir) рек — определяет большую часть истории региона[5]. Внимательное изучение причин противостояния позволит иначе взглянуть на ход и логику глобального исторического процесса формирования государств на равнинах и постепенного заселения горных массивов.

Конечно, столкновение государственной экспансии и самоуправляемых сообществ — не уникальная характеристика Юго-Восточной Азии. Его отголоски в виде культурного и административного «внутреннего колониализма» прослеживаются в становлении большинства современных западных национальных государств; в проектах Римской, Османской, Британской империй, Габсбургской и Ханьской династий; в покорении аборигенного населения в колониях «белых поселенцев» на территории современных Соединенных Штатов, Канады, Южной Африки, Австралии и Алжира; в противостоянии оседлого, городского арабского населения и кочевых скотоводческих племен, которое определило историю Ближнего Востока[6]. Конкретные формы конфликта в каждом случае уникальны, но сами столкновения самоуправляемых и государственных людей повсеместны, как бы они ни назывались — борьба «дикарей» и «цивилизации», «горных/лесных» и «равнинных/пастбищных» народов, «жителей низовий» и «верховий» рек, «варваров» и «цивилизации», «отсталых» и «современных», «свободных» и «зависимых», людей «с историей» и людей без корней, — что позволяет использовать принцип триангуляции в сравнительном анализе. Везде, где получится, я не премину воспользоваться этой возможностью.

Мир периферий

Честно говоря, на всем протяжении истории, начиная с зерновых, аграрных цивилизаций, интересующее меня противостояние, судя по письменной традиции, мало заботило ученых. Но если мы немного отклонимся от общепринятых моделей и используем более оптически сильные исторические линзы, сфокусированные на понятии человечества, а не на паре «государство — цивилизация», то удивимся, насколько оно повсеместно и как стремительно развивалось. Homo sapiens появился примерно двести тысяч лет назад и около шестидесяти тысяч лет назад заселил Юго-Восточную Азию, где первые поселения возникли только в I тысячелетии до н. э. как небольшое пятнышко на историческом ландшафте — локальное, почти незаметное и мимолетное. Незадолго до нашей эры, которая охватывает не более одного процента человеческой истории, здешний социальный пейзаж состоял из очень небольших, автономных родов, которые изредка объединялись для совместной охоты, ритуальных праздников, сражений, торговли и мирных переговоров. Ничего похожего на государство здесь не существовало[7], и жизнь без него считалась нормальным состоянием человека.

Вероятно, возникновение аграрных царств стало тем самым событием, которое обозначило диалектическое противоречие между оседлым населением государств и группами, живущими в пограничном состоянии — имеющими некоторые формы социального управления, но фактически независимыми. По крайней мере до начала XIX века отсутствие транспортных путей, состояние государственных военных технологий и, в первую очередь, демографические тенденции жестко ограничивали захватнические претензии даже самых амбициозных государств. При плотности населения в 5,5 человека на квадратный километр в 1600 году (по сравнению с 35 в Индии и Китае) правители Юго-Восточной Азии просто не могли контролировать свои огромные приграничные территории[8], которые выполняли функцию примитивного, но эффективного инструмента саморегуляции: чем больше было давление государства на граждан, тем меньше их у него оставалось. Эту диалектическую гарантию народной свободы хорошо охарактеризовал О’Коннор: «С возникновением государств вновь изменились условия адаптации — по крайней мере для земледельцев: территориальная мобильность позволяла им избегать налогового бремени и военных опасностей. Я называю это третичным расселением. Две первые революции — аграрная и усложнение социальной структуры — прошли более спокойно, потому что государство тогда еще не контролировало крестьян, а занималось „объединением людей… и созданием деревень“…»[9].

Последнее великое огораживание

Только современное государство в своих колониальных и суверенных воплощениях обрело ресурсы для реализации того проекта управления, который прежде лишь в мечтах являлся его доколониальным предшественникам, — подчинения безгосударственных территорий и народов. По сути, это последнее великое огораживание в Юго-Восточной Азии, которое последовательно — пусть и очень грубо, неуклюже и с постоянными откатами назад — проводилось по крайней мере на протяжении всего XX столетия. Все правительства — колониальные и независимые, коммунистические и неолиберальные, популистские и авторитарные — стремились к выполнению этого проекта. Навязчивая идея огораживания приводила к разным, но всегда негативным результатам, видимо, потому что любые проекты административной, экономической и культурной стандартизации с трудом совместимы с современными моделями государственности.

По логике государства подобное огораживание — это попытка интеграции людей, территорий и ресурсов периферийных районов, в том числе финансовыми средствами, для повышения их рентабельности (если оперировать французскими терминами), то есть для превращения в подотчетные источники валового национального продукта и экспортной торговли. Но в действительности жители периферий всегда были крепко экономически связаны с центральными территориями и мировой торговлей. Нередко именно они производили наиболее ценные с точки зрения международной торговли товары. Тем не менее попытки полностью инкорпорировать их в экономику страны гордо именовались развитием, экономическим прогрессом, искоренением неграмотности и социальной интеграцией, хотя на деле речь шла совершенно о другом: целью государства было не столько повышение производительности периферий, сколько гарантии того, что экономическая деятельность здесь будет законодательно отрегулирована, обложена налогами, статистически учтена и предполагает процедуру конфискации; если же она этим критериям соответствовать не могла, то замещалась удобными государству экономическими формами. Везде, где возможно, государство принуждало кочевых, подсечно-огневых земледельцев к оседлому образу жизни в деревнях. Оно также пыталось заменить общую собственность на землю иными институциональными формами — собственностью коллективных хозяйств или, чаще, частной собственностью, свойственной либеральным экономикам; национализировало леса и залежи полезных ископаемых; везде, где возможно, вводило наличный расчет, вытесняло монокультурными (похожими на плантации) аграрными производствами прежние поликультурные натуральные хозяйства. Термин «огораживание» кажется мне наиболее подходящим для описания этих процессов, напоминая об огораживании в Англии после 1761 года, когда крупные частные коммерческие хозяйства поглотили половину крестьянской пашни.

Оригинальность и революционный характер этого грандиозного огораживания станут очевидны, если мы максимально расширим его временны́е рамки. Исторически первые государства Китая и Египта, позже Индия в конце правления Чандрагупты, классическая Греция и республиканский Рим с демографической точки зрения были очень скромны: они занимали крохотную часть мирового ландшафта, укладываясь в пределы статистической погрешности при оценке общей численности населения Земли. Роль равнинной Юго-Восточной Азии, где первые государства возникли только в середине нашего тысячелетия, в истории ничтожна и явно переоценена в учебниках. Маленькие городишки, обнесенные стенами и рвами с водой, окруженные несколькими деревеньками, эти крошечные оплоты социальной иерархии и политической власти, были крайне нестабильны и географически изолированы. Для человека, не испытывающего восторга перед археологически значимыми руинами и историческими вехами государственного строительства, это пространство выглядит как сплошная периферия без каких-либо центров — бо́льшая часть здешнего населения и территорий прекрасно существовала без них.

Несмотря на свою крохотность, эти государственные образования обладали одним стратегическим и военным преимуществом — концентрировали человеческие и пищевые ресурсы вследствие ирригационного рисоводства[10]. В качестве новой политической формы эти рисовые государства объединяли ранее живших вне государственных институций людей: несомненно, часть из них привлекали возможности торговли, обогащения и социально-статусного роста при дворах правителей; другие, и таких было большинство, были пленниками и рабами, захваченными в битвах или купленными на невольничьих рынках. Огромная «варварская» периферия подпитывала первые миниатюрные государства по крайней мере в двух отношениях: во-первых, она поставляла сотни товаров и лесных продуктов, необходимых для процветания игрушечных рисовых городов; во-вторых, была источником наиболее важного товара того времени — пленников, основной рабочей силы государств. Мы точно знаем, что бо́льшая часть жителей Древних Египта, Греции и Рима, первых государств кхмеров, тайцев и бирманцев была несвободна — это были рабы, пленники и их потомки.

Огромное неконтролируемое пространство вокруг недолговечных государств постоянно угрожало их безопасности. Здесь жили кочевые народы, которые ради выживания занимались то собирательством, то охотой, то подсечно-огневым земледелием, то рыболовством, то скотоводством, но принципиально отрицали государственный контроль. Разнообразие, текучесть и изменчивость их жизненных практик означали, что аграрное государство, базирующееся на оседлом образе жизни, не могло рассчитывать на эти не подчиняющиеся ему территории с финансовой точки зрения. Пока их жители сами не изъявляли желания торговать, их товары были никому не доступны, в том числе потому что первые государства практически всегда возникали на пахотных равнинах и плато, а многочисленные безгосударственные группы жили, с точки зрения государства, в географически труднодоступных районах — гористых, болотистых, затопленных, засушливых или пустынных. Даже если, что изредка случалось, их товары оказывались в принципе доступны, рассеяние кочевых народов и трудность транспортировки сводили на нет экономическую выгоду подобной торговли: центр и периферия по своему расположению дополняли друг друга и автоматически должны были стать торговыми партнерами, но вести торговлю было практически невозможно, поэтому она обретала форму редких добровольных обменов.

Для государственной элиты периферия, воспринимаемая часто как полчища «варварских племен», также представляла потенциальную угрозу. Редко, но надолго оставляя воспоминания (завоевания монголов, гуннов и османов), вооруженные кочевники сметали государства и правителей. Безгосударственные племена часто нападали на поселения землепашцев, иногда облагая их данью по примеру государства, которому оседлый образ жизни и сельское хозяйство были нужны для «облегчения сбора податей».

Впрочем, основной и постоянной угрозой со стороны неуправляемой периферии было искушение иным, чем в государстве, образом жизни. Основатели первых государств часто отнимали у земледельцев пахотные земли, предлагая им либо стать гражданами, либо убираться. Выбравшие второй вариант, по сути, стали первыми политическими беженцами, примкнув к группам, оставшимся вне сферы влияния государства. Когда бы оно ни расширяло свои границы, жители прежде периферийных районов оказывались перед той же дилеммой.

Когда государство проникает повсюду и кажется вездесущим, легко забыть, что на протяжении бо́льшей части человеческой истории жизнь внутри государства, за его пределами или же в некоторой буферной зоне была предметом выбора, который можно было сделать, а потом изменить, если того требовали обстоятельства. Процветающие мирные государства привлекали все больше людей, находящих в них массу преимуществ, — таков доминирующий цивилизационный нарратив, в соответствии с которым дикие варвары, зачарованные величием мирных и справедливых царств, становились их гражданами. Этот нарратив пронизывает все мировые религии, основанные на идее спасения, не говоря уже о сочинениях Томаса Гоббса.

Но этот же нарратив упускает из виду два важных момента: во-первых, как уже было сказано выше, множество, если не большинство жителей первых государств были не свободны, а закабалены; во-вторых, и этот факт наиболее неудобен для доминирующего цивилизационного нарратива, граждане имели привычку сбегать из городов-государств. Жизнь в городе по определению означала необходимость платить налоги, нести воинскую повинность, отрабатывать барщину, а зачастую и сервитут — это основа стратегии развития государства и его военной мощи. Когда груз этих обязательств оказывался чрезмерным, люди не задумываясь сбегали на периферию или в другое государство. Очень долго до наступления нашей эры скученность населения и домашнего скота и сильная зависимость от одной зерновой культуры определяли здоровье людей и плодородие почв, а потому так часто случались голодные годы и эпидемии. Кроме того, первые государства были военными машинами, проливающими реки крови своих граждан, поэтому те стремились избежать воинской повинности, военных набегов и разорений. Вот почему первые государства выталкивали населения не меньше, чем поглощали, а в случае нередких в то время войн, засух, эпидемий или мятежей, которые подрывали основы государственного строя, — просто изрыгали его. Государство — не что-то раз и навсегда данное: бесчисленные археологические находки в местах расположения столиц первых царств, которые быстро расцвели и в мгновение ока были сметены с лица земли войнами, эпидемиями, голодом или стихийными бедствиями, говорят о длительных периодах создания и распада государств, а не об их вневременной устойчивости. В течение столетий люди жили то в государствах, то без них, причем «безгосударственность» была цикличной и обратимой[11].

Чередование периодов строительства и разрушения государств привело со временем к формированию периферии, состоявшей в равной степени из беглецов и кочевников, которые никогда не были гражданами какого-либо государства. Эта «осколочная территория» вне государств, где волей-неволей объединились группы — осколки государственного строительства и политического соперничества, постепенно превратилась в зону удивительного смешения этносов и языков. Экспансия и развал государств порождали и эффект храповика: пример беженцев заставлял и других жителей государств искать на безгосударственной периферии безопасный приют и новую жизнь. Вот почему бо́льшая часть горных массивов Юго-Восточной Азии — именно такая осколочная зона: название юго-западной китайской провинции Юньнань — «музей человеческих рас» — отражает эту историю миграций. Подобные зоны возникали везде, где экспансия государств, империй, работорговли и войн наряду с природными катаклизмами вынуждали многочисленные группы людей искать убежище в труднодоступных районах: на Амазонке, в высокогорьях Латинской Америки (за исключением Анд, где государства возникали на плодородных плато), в высокогорьях Африки, куда не совершали набеги работорговцы, на Балканах и Кавказе. Отличительные черты всех осколочных зон — относительная географическая труднодоступность и исключительное многообразие языков и культур.

Такая трактовка периферии резко контрастирует с официальными версиями цивилизационного развития, которых придерживается большинство народов и в соответствии с которыми отсталые, наивные и фактически варварские племена посте пенно входили в состав развитых, более совершенных в культурном отношении и процветающих государств. В действительности же многие безгосударственные варвары в тот или иной период истории предпочитали, совершая осознанный политический выбор, от государства дистанцироваться — это обстоятельство вносит в прежнюю благостную историческую картину новый компонент политического действия. Многие, если не большинство, жители неподконтрольной государству периферии сознательно здесь селились, а потому их нельзя считать реликтами канувших в лету прежних социальных формаций, которые горожане равнин Юго-Восточной Азии называют своими «живыми предками». Состояние значительных групп людей, сознательно выбравших жизнь за пределами государств, нередко и совершенно неуместно называется «вторичным примитивизмом». Но повседневное существование, социальная организация, территориальное расселение и многие элементы культуры периферий далеки от архаических и целенаправленно и искусно спроектированы, чтобы одновременно предотвращать их поглощение близлежащими государствами и минимизировать шансы формирования здесь структур власти, аналогичных государственным. Бегство от государства и предотвращение возникновения его аналогов пронизывают все жизненные практики и, нередко, идеологию периферии, являясь, таким образом, «эффектом государства». Жители периферии — «сознательные варвары»: они ведут активную и взаимовыгодную торговлю с государственными центрами на равнинах, старательно избегая их политического влияния.

Если мы признаем хотя бы возможность того, что «варварство» — не остаточное явление, а сознательный выбор места и образа жизни и социальной структуры для сохранения независимости, то общепринятая версия социальной эволюции человеческой цивилизации разбивается вдребезги. Ее временна́я периодизация — от собирательства к подсечно-огневому земледелию (где-то — к скотоводству), далее — к оседлому и ирригационному земледелию, параллельно от кочевничества — к небольшим расчищенным в лесах пашням, затем — к деревушкам, селам, городам и столичным центрам — подкрепляет чувство превосходства равнинных государств. Но что, если каждая из этих гипотетических «стадий» — на самом деле просто набор вариантов социальности, любой из которых представляет собой особый тип взаимоотношений с государством? И что, если в течение длительных исторических периодов многие народы, исходя из стратегических соображений, выбирали из этого набора наиболее «примитивные» формы социальности, чтобы держать государство от себя на почтительном расстоянии? Тогда цивилизационный дискурс равнинных государств и многие ранние версии социальной эволюции — не что иное, как самонадеянное увязывание государственности с цивилизованностью и безосновательное объявление безгосударственных народов примитивными.

Аргументация моей книги принципиальным образом противостоит этой версии исторического процесса. Практически ника кие характеристики, с помощью которых осуществляется стигматизация населения периферий, — проживание в приграничных районах, территориальная мобильность, подсечно-огневое земледелие, подвижная социальная структура, религиозная неортодоксальность, эгалитаризм и даже отсутствие письменности и доминирование устной традиции — не говорят о его примитивности и цивилизационной отсталости. В длительной исторической перспективе это способы адаптации, направленные одновременно на избегание захвата государством и предотвращение его формирования, то есть это политический выбор безгосударственных людей в мире государств, которые одновременно и очаровывают, и пугают.

Заполучение граждан

Очень долго в истории избегание государства было реальной альтернативой: тысячи лет люди жили вообще без государственных структур или в огромных, расколотых на множество суверенных владычеств, империях с плохо сообщающимися территориями[12]. Сегодня эта возможность практически исчезла. Чтобы понять, сколь драматично сократилось поле для маневра за по след нее тысячелетие, смоделируем предельно упрощенную и ускоренную схему изменения баланса сил без- и государственных народов в истории.

В центре этой модели находится прочная взаимосвязь государства и оседлого сельского хозяйства[13]. Государство всячески стимулировало развитие оседлыми земледельцами зернового производства, которое в обозримой исторической ретроспективе было и остается фундаментом государственной власти. Кроме того, оседлое сельское хозяйство обусловило возникновение земельной собственности, патриархальной семьи и, что особенно важно и поддерживалось государством, больших семейных хозяйств. Зерновое производство по определению экстенсивно, а потому быстро растет и, если ему не мешают болезни и голод, обеспечивает избыток населения, которое вынуждено мигрировать и осваивать новые земли. Соответственно, на длительном историческом отрезке именно оседлое земледелие — «кочевое» и агрессивное, постоянно себя воспроизводящее на все новых территориях, тогда как, что точно подметил Хью Броуди, собиратели и охотники, живущие на одной и той же территории и демографически более стабильные, наоборот, оказываются «исключительно оседлыми»[14].

Массированная европейская колониальная и поселенческая экспансия привела к широкому распространению оседлого земледелия. В «Новых Европах» — Северной Америке, Австралии, Аргентине и Новой Зеландии — европейские поселенцы по мере сил развивали привычный для себя тип сельского хозяйства. В колониях, где до них уже существовали государства с оседлым земледелием, европейцы заменили местных феодалов своими губернаторами, которые собирали налоги и следовали местным традициям поддержки оседлого земледелия, лишь внедряя более эффективные формы хозяйствования. Все прочие туземные практики, если только они не были выгодны с торговой и финансовой точек зрения (например пушной промысел), признавались бесполезными, а потому собиратели, охотники, подсечно-огне вые земледельцы и скотоводы игнорировались или вытеснялись с пахотных земель на бесплодные пустоши. Тем не менее к концу XVIII века, утратив свой статус большинства населения земли, безгосударственные народы всё еще занимали бóльшую часть континентов — леса, скалистые горы, степи, пустыни, территории Крайнего Севера, болотистые и другие труднодоступные отдаленные зоны были приютом для всех, кто имел причины бежать от государства.

В общем и целом жителей периферии было нелегко втянуть в четко регламентированные денежные отношения наемного труда и оседлого земледелия. В этом смысле «цивилизация» их не привлекала: они могли пользоваться всеми преимуществами торговли, не сопряженной с каторжным трудом, подчинением и ограниченной мобильностью — со всем тем, с чем имели дело граждане. Масштабы сопротивления государству обусловили наступление так называемого золотого века рабства на побережьях Атлантического и Индийского океанов в Юго-Восточной Азии[15]. Местное население массово сгонялось с территорий, где его труд объявлялся незаконным или бесполезным, и перевозилось в колонии и на плантации, где его заставляли возделывать наиболее доходные для землевладельцев и государственной казны культуры (чай, хлопок, сахар, индигоферу, кофе и др.)[16]. Первым шагом в процессе огораживания стало закабаление — насильственный захват и вывоз населения с безгосударственных территорий, где люди в большинстве своем вели независимую (и счастливую!) жизнь, туда, где государству был нужен их рабский труд.

Два заключительных этапа массового огораживания, пришедшиеся в Европе на XIX век, а в Юго-Восточной Азии — в основном на конец XX века, знаменуют настолько радикальное изменение отношений государств со своими перифериями, что фактически выпадают из моей модели. В этот период «огораживание» означало не столько перемещение безгосударственных людей на подконтрольные государству территории, сколько колонизацию периферии — превращение ее в полностью контролируемую, управляемую и экономически доходную зону.

Внутренняя, зачастую не до конца осознаваемая логика огораживания — окончательное избавление от безгосударственных пространств. Этот поистине имперский проект стал возможен только благодаря современным технологиям, сокращающим расстояния (всепогодные дороги, мосты, железнодорожное и авиасообщение, современное оружие, телеграф, телефон, новые информационные технологии, включая глобальные навигационные спутниковые системы), говорить о которых в Юго-Восточной Азии даже после 1950 года бессмысленно. Нынешнее понимание суверенитета и ресурсные потребности развитого капитализма отчетливо обозначили последнюю стадию огораживания.

Национальное государство, как, по сути, базовый и единственно возможный вариант суверенитета в XX веке, воспринимается крайне враждебно безгосударственными народами. В этой модели верховная власть обладает монополией на применение насилия, которая по определению простирается на всю территорию страны; за ее границами аналогичным правом обладает соседнее суверенное государство. Сегодня в принципе исчезли большие, никем не контролируемые или раздираемые противоречиями нескольких слабых держав территории и народы, не относимые ни к чьей юрисдикции. Исходя из практических соображений, национальные государства стремились к этому, затрачивая все имеющиеся ресурсы: создавая военизированные пограничные посты, перемещая лояльное население ближе к границам, замещая им вытесняемое «нелояльное», развивая на приграничных территориях оседлое земледелие и транспортное сообщение, вводя миграционный учет.

Обеспечивая свой суверенитет, национальные государства осознавали, что прежде игнорировавшиеся и считавшиеся бесполезными земли, куда вытеснялись безгосударственные народы, жизненно необходимы развитой капиталистической экономике[17], поскольку богаты природными ресурсами — нефтью, железной рудой, медью, свинцом, ураном, углем, бокситами, редкоземельными металлами, исключительно важными для развития аэрокосмической и электронно-технической индустрий и гидроэлектростанций, биоресурсами и заповедными зонами — то есть всем тем, что может стать источником государственных доходов. Районы, прежде привлекательные лишь запасами серебра, золота и драгоценных камней, не говоря уже о рабах, переживают новый виток золотой лихорадки благодаря навязчивому желанию государств жестко контролировать свою территорию вплоть до самых отдаленных границ — неуправляемых периферий и всех их жителей.

Захват этих территорий и установление здесь жесткого контроля невозможны без соответствующей культурной политики. В основном периферия вдоль государственных границ материковой Юго-Восточной Азии населена людьми, по своим языковым и культурным практикам резко отличающимися от жителей центральных регионов, что порождает озабоченность государств беспорядочными перемещениями через национальные границы, создающими хаотичное множество идентичностей, потенциальные очаги политического протеста и сепаратизма. Слабые равнинные государства разрешали, вернее, терпели определенный уровень автономии, если у них не было иного выбора. Если же они обладали достаточными ресурсами, то пытались контролировать периферию, стимулируя или, реже, требуя ее лингвистического, культурного и религиозного соответствия основному населению страны. Например, в Таиланде народность лаху вынуждали говорить на тайском, получать образование, принимать буддизм и сохранять лояльность монархии; в Бирме народность карен — говорить на бирманском, принимать буддизм и поддерживать военную хунту[18].

Параллельно с экономическим, административным и культурным выравниванием проводилась и политика демографического поглощения, обусловленная демографическим давлением и планами государственного строительства. В поисках незанятой земли огромное число людей с равнин перемещалось или вытеснялось в горные районы. Здесь они воссоздавали привычные для себя формы поселений и оседлого земледелия и со временем начинали демографически доминировать над рассеянными и мало численными местными жителями. Комбинация принудительного заселения и демографического поглощения хорошо просматривается в серии государственных мобилизационных кампаний во Вьетнаме в 1950-х и 1960-х годах: «Оседлость — кочевникам», «За оседлое земледелие и оседлый образ жизни», «Атака на горы», «Очистим горы с помощью электричества»[19].

Культурная стандартизация и унификация автономных, самоуправляемых сообществ — длительный процесс, определяющий историческое самосознание каждого крупного материкового государства в Юго-Восточной Азии. Так, в официальном национальном нарративе Вьетнама «поход на юг» — к Меконгу и через дельту реки Бассак — представлен неточно, хотя это ключевое историческое событие, не уступающее по важности борьбе за национальное освобождение и самоопределение[20]. История Бирмы и Таиланда также отмечена перемещением населения с северных, первоначальных регионов заселения Мандалая, Аюттхаи и нынешнего Ханоя в соответственно дельты рек Иравади, Чао Прая и Меконг. Великие космополитические морские города Сайгон (сегодня это Хошимин), Рангун и Бангкок, созданные для охраны дельт рек, прибрежных территорий и внутренних районов, сегодня демографически доминируют над исторически более ранними городами в центре страны.

Понятие «внутренний колониализм» в самом широком своем смысле прекрасно описывает произошедшее, поскольку включает в себя поглощение, перемещение и/или истребление местных жителей; ботаническую колонизацию, в ходе которой ландшафт преобразовывался путем вырубки лесов, осушения или ирригации земель, чтобы обеспечить выращивание новых зерновых культур, заложить основы оседлого образа жизни и административной системы по государственному или колониальному образцу. Один из способов оценки результатов внутренней колонизации — рассмотреть ее как массированное, последовательное и широкомасштабное искоренение местного многообразия языков, малых народностей, локальных практик хозяйствования, форм земельной собственности, видов охоты, собирательства и лесничества, религиозных верований и т. д. Принудительное сближение периферии с центром представители государственной власти называли прогрессом и развитием цивилизации, считая, что таковые достижимы через распространение лингвистических, хозяйственных и религиозных практик доминирующей этнической группы (ханьцев, кинхов, бирманцев, тайцев)[21].

Оставшиеся безгосударственными народы и территории материковой Юго-Восточной Азии крайне малочисленны. Меня интересуют прежде всего так называемые горные народы Бирмы (их часто ошибочно называют племенами). Я сразу хочу уточнить, что странный термин «безгосударственные пространства» я использую не как синоним высокогорий, а как обозначение труднодоступных территорий. Государства, чье существование определялось концентрацией зернового производства, обычно возникали там, где были огромные пространства пахотных земель. В материковой Юго-Восточной Азии подобные агроэкологические районы обычно расположены в низинах, а потому я говорю о «равнинных государствах» и «горных народах». В случае же когда, как в Андах, наиболее пригодные для ведения традиционного сельского хозяйства земли расположены на значительных высотах, все происходило ровно наоборот: государства возникали в горных районах, а безгосударственные пространства складывались у подножий гор во влажных низинах. Иными словами, ключевой фактор государственного строительства — не высотность сама по себе, а возможности концентрации зернового производства. Безгосударственные пространства, в свою очередь, формировались там, где, прежде всего в силу сложных географических условий, государству было крайне сложно устанавливать и сохранять контроль. Вероятно, именно географические препятствия на пути государственной власти имел в виду император Минь, говоря о юго-западных провинциях своей империи: «Дороги длинны и опасны, горы и реки труднопроходимы, обычаи и традиции разнятся»[22]. Болота, топи, мангровые заросли, пустыни, вулканически опасные зоны, даже открытое море, как и постоянно расширяющиеся и меняющиеся дельты великих рек Юго-Восточной Азии, — все они выполняют одну и ту же функцию: независимо от своей высотности, это трудно- или недоступные земли, которые сводят на нет все попытки государственного контроля; потому на протяжении всей истории они служат спасительным убежищем для тех, кто противостоит государству или бежит от него.

Великое горное царство — Зомия, или Пограничные территории материковой Юго-Восточной Азии

Один из крупнейших, если не самый большой оставшийся на земле безгосударственный регион — это обширное высокогорное пространство, которое называется по-разному на равнинной части Юго-Восточной Азии, но в последнее время — Зомией[23].

Эта огромная горная область на границах материковой Юго-Восточной Азии, Китая, Индии и Бангладеш простирается примерно на 2,5 миллиона квадратных километров, занимая площадь, практически равную Европе. Вот как один из первых ученых, выбравших это пространство и населяющие его народы как объект изучения, Жан Мишо, оценил его масштабы: «С севера на юг оно охватывает южные и западные границы провинции Сычуань, полностью Гуйчжоу и Юньнань, западные и северные земли провинции Гуанси, западную часть провинции Гуандун, бóльшую часть северной Бирмы с соседней территорией самой [северо]-восточной Индии, север и запад Таиланда, практически весь Лаос выше долины реки Меконг, северный и центральный Вьетнам вдоль исторической области Аннамских гор, север и восточные рубежи Камбоджи»[24].

По самым приблизительным подсчетам населяющие Зомию меньшинства насчитывают от восьмидесяти до ста миллионов человек[25]. Эти народности состоят из сотен этнических подгрупп и используют наречия по крайней мере пяти языковых групп, которые не поддаются какой-либо классификации.

Будучи расположена на высоте от двухсот-трехсот метров до более чем четырех тысяч метров над уровнем моря, Зомия могла бы восприниматься как Аппалачи Юго-Восточной Азии, если бы не тот факт, что она охватывает территорию восьми национальных государств. Поэтому лучшей аналогией является Швейцария — горная периферия Германии, Франции и Италии, ставшая самостоятельным государством. Заимствуя удачную характеристику Эрнеста Геллнера, данную им берберам Высокого Атласа, можно назвать Зомию, эту широко раскинувшуюся горную территорию, «огромной Швейцарией, только без часов с кукушкой»[26]. Впрочем, эти высоко расположенные территории не формируют горную страну, поскольку здесь много болот, да и расположены они слишком далеко от основных городских центров соответствующих национальных государств[27]. Практически во всех возможных смыслах Зомия — маргинал: она географически далека от очагов экономической деятельности, формирует своеобразную контактную зону восьми национальных государств и целого ряда традиций и космологий[28].

Научные школы, исторически возникавшие в первых классических государствах, в их культурных центрах и, даже чаще, в национальных государствах, к сожалению, используют неадекватную оптику для изучения этого высокогорного пояса в качестве некоей целостности. Виллем ван Шендель — один из немногих ученых, кто впервые убедительно обосновал необходимость рассматривать эту совокупность «осколков» национальных государств как особый регион. Он пошел даже дальше и дал этой «осколочной» зоне собственное благородное имя — Зомия: этот термин привычен горцам, которые говорят на близких тибетских и бирманских языках на пограничных территориях между Индией, Бангладеш и Бирмой[29]. Собственно Зо означает «отдаленный» и потому несет в себе коннотацию жизни в горах; Ми — «люди». Практически по всей Юго-Восточной Азии сочетания Ми-зо и Зо-ми обычно используются для обозначения жителей удаленных горных районов, хотя в то же время это устойчивое этническое название географической области[30]. Ван Шендель смело предлагает растянуть границы Зомии до Афганистана и да же дальше; я все же буду использовать этот термин для обозначения более восточных горных территорий, начиная с горный районов Нага и Мизо на севере Индии и Читтагонгского горного района в Бангладеш.

На первый взгляд Зомия кажется неподходящим кандидатом на звание отдельного региона. Для того чтобы некоторая географическая область могла называться регионом, она должна обладать значимыми культурными чертами, явно отличающими ее от соседних территорий. Например, подобным образом Фернан Бродель обосновал свое утверждение, что населяющие побережья Средиземного моря сообщества составляют особый регион, поскольку между ними существуют длительные и интенсивные коммерческие и культурные связи[31]. Несмотря на глубочайшие политические и религиозные противоречия между Венецией и Стамбулом, они всегда были неотъемлемой частью легко опознаваемого мира постоянных обменов и взаимного влияния. Энтони Рид высказал схожее, но по многим параметрам куда более сильное предположение относительно прибрежных территорий Зондского шельфа в морской Юго-Восточной Азии, где осуществлять торговлю и миграцию было куда проще, чем в Средиземноморье[32]. Принцип формирования региона во всех случаях схож: в досовременном мире вода, особенно если она была спокойной, объединяла людей, тогда как горы, особенно если они были высоки и скалисты, — разобщали. Уже к 1740 году морское путешествие от Саутгемптона до мыса Доброй Надежды занимало не больше времени, чем поездка на дилижансе из Лондона до Эдинбурга.

На этом основании следует считать Зомию скорее «негативным» регионом, поскольку разнообразие, а не однородность — ее отличительное свойство. На площади в сотню километров в здешних горах можно обнаружить большее культурное многообразие — языков, видов одежды и поселений, этнических идентичностей, экономических занятий и религиозных практик, — чем где-либо в долинах рек. Наверное, Зомия не может похвастаться тем безмерным культурным разнообразием, коим обладает почти калейдоскопичная Новая Гвинея, но и здесь крайне сложная этническая и лингвистическая мозаика ставила в тупик этнографов и историков, не говоря уже о претендентах на статус правителей. Научные исследования этой территории оказались столь же фрагментарными и автономными, как и она сама[33].

Я глубоко убежден не только в том, что Зомия — регион в полном смысле этого слова, но и в том, что невозможно сконструировать сколь-либо удовлетворительную модель становления равнинных государств, не понимая, насколько важную роль в их возникновении и распаде сыграла Зомия. Я считаю, что диалектические и симбиотические отношения гор и равнин, как антагонистических, но одновременно тесно взаимосвязанных пространств, должны быть исходной посылкой любых научных гипотез исторического развития Юго-Восточной Азии.

Бо́льшая часть физически и социально обжитых горных пространств внятно отличается от куда более плотно заселенных городских центров в долинах. Жители гор значительно более рассеяны и разнятся в культурном отношении. Такое впечатление, что сложные географические условия и относительная изоляция в течение веков стимулировали нарастание здесь «спецификации» языков, диалектов, одежды и культурных практик. Относительная доступность лесных ресурсов и земли на крутых склонах также способствовала большей дифференциации хозяйственных практик, чем это было возможно в долинах, где в ос нов ном безраздельно доминировало поливное рисоводство. Подсечно-огневое земледелие (или палевое, «огневое»), требующее больше территорий для постоянного выжигания все новых лесов под поля и иногда перемещений поселений, куда больше распространено в горных районах.

В целом социальная структура здесь более подвижна и эгалитарна, чем в иерархических равнинных обществах с кодифицированными системами права. Гибридные идентичности, территориальные перемещения и социальная подвижность — типичные характеристики жителей приграничных районов. Первые колониальные чиновники, проводя инвентаризацию своих новых владений, были удивлены, обнаружив деревни, в которых бок о бок проживали несколько «народностей»: на селение горных деревень говорило на трех-четырех языках, этническая идентичность отдельных членов или групп могла существенно варьировать, иногда даже в рамках одного поколения. Стремясь составить реестр населения по модели классификации растительного и животного мира Линнея, колониальные чиновники постоянно впадали в отчаяние, сталкиваясь с поразительной текучестью населения, которое просто отказывалось жить на одном месте. Тем не менее нашелся единственный поселенческий принцип, который смог внести хоть какой-то порядок в эту, казалось бы, полную анархию идентичностей, — высотность проживания[34]. Как первым заметил Эдмунд Лич, если смотреть на Зомию не с высоты воздушного шара, а в горизонтальной плоскости, как бы прочерчивая топографический профиль территории, то ее упорядоченность становится очевидна[35]. В любом ландшафте каждая конкретная группа обычно селится в достаточно ограниченном диапазоне высот, чтобы использовать агроэкономические возможности своей экологической ниши. Так, например, народность хмонг предпочитает селиться очень высоко (между восемьюстами и тысячей метров над уровнем моря) и выращивает кукурузу, опий и просо, которые бурно разрастаются на этих высотах. Если с воздушного шара или же на карте поселения хмонгов выглядят как случайная россыпь мельчайших точек, то только потому что эта народность целенаправленно селится только на вершинах гор, оставляя склоны и межгорные долины другим группам.