Пётр Рябов

Череповецкие Письма

Предисловие

Есть в Вологодской области город Череповец (чуть менее двухсот тысяч жителей). А в этом городе есть огромный металлургический завод, который раньше назывался Череповецким металлургическим комбинатом, а теперь называется «Северсталь», и который, как во многих российских моногородах, является одновременно и «кормильцем» для жителей (которые в большинстве работают там) и «убийцей» для них же, чудовищно отравляя атмосферу. В начале 1990-х годов в Череповце действовал мощный свободный профсоюз — активный и независимый (но не без националистического уклона) и мощный экологический клуб (либеральных политических установок). Всё это: острейшая социальная и экологическая ситуация. Наличие организованных и боевых общественных сил — привлекли в Череповец в 1993 году анархических и социально-революционных активистов.

Многие знают о радикальном анархо-экологическом движении «Хранители Радуги», прославившемся в 90-е годы организацией в разных регионах СНГ пары десятков экологических лагерей протеста, некоторые из которых добились успеха. Однако, помимо «Хранителей Радуги» существовали и иные аналогичные и родственные им инициативы (пусть менее долговечные и не такие многочисленные), среди которых заметное место занимает Группа социально-экологического действия Череповец. Мы провели в Череповце два эколагеря протеста — в 1993 и 1994 году.

Первый лагерь (с влезанием на трубы, голодовками, пикетами, «взятием в плен» директора ЧерМК Юрия Липухина и т. д.) показал нам колоссальный масштаб проблем и их комплексный характер и заставил заняться не столько привычными «радикальными акциями прямого действия» и лихими атаками на власть, сколько рутинной и тяжёлой «народнической» деятельностью: частыми поездками в Череповец, привозом туда экспертов-экологов и медиков, организацией кампании в СМИ, попытками найти, связать между собой и сорганизовать активистов в городе, убедить профсоюзников отказаться от их «фашистских», а экологов от их либеральных предрассудков и совместно действовать в деле установления общественного контроля над производством и городской средой и сопротивления всемогущей заводской «мафии». Два года усилий, листовочных кампаний, митингов, встреч, столкновений с врагом — не привели к локальной социальной революции (которая одна могла бы решить проблемы и Череповца, и всей России). Однако — несмотря на неудачу — они дали нам новый колоссальный и бесценный опыт борьбы.

Будучи «рядовым» участником эколагеря 1993 года и одним из главных организаторов лагеря 1994 года, продолжая ездить в Череповец до конца лета 1995 года, я написал по горячим следам много статей о череповецких событиях. (Кстати, они получили отражение и в ряде художественных опытов других анархистов, участвовавших в лагерях протеста: Дмитрий Лозован издал в конце 1990-х не слишком удачную повесть «Один на льдине» (под псевдонимом Дима Ритус), рассказывающую о событиях череповецкого лагеря 1993 года и стилистически подражающую повестям Бориса Савинкова, а Ирина Сисейкина (она же Гайка) посвятила Череповцу-94 несколько страниц в своём недавно вышедшем и, на мой взгляд, не лишённом некоторых художественных достоинств, романе — «Мама — анархия»). Цикл моих художественно-публицистических очерков: о лагере 1993 года («Зона»), о лагере 1994 года («Череповецкие письма») и о событиях лета 1995 года («Знак беды») (они писались непосредственно во время и «изнутри» происходящей борьбы, как свидетельства участника) был в те годы многократно опубликован в различных изданиях: анархических (журнал «Вуглускр»), демократических (газета Демократического Союза «Свободное слово»), экологических (газета «Спасение»), а также в «Новой ежедневной газете» (праматери нынешней «Новой Газеты»). Статья «Зона», кроме того была напечатана в газете череповецкого профсоюза «Факел», и дала название печатному органу череповецкого экологического клуба «Зона». Этот цикл в данном издании также дополнен более «сухой» и «информационно-объективистской» статьёй «Люди гибнут за металл!» (подобные ей статьи создавались тогда во множестве).

Со времени событий, описанных в моих очерках, прошло почти двадцать лет, и некоторые реалии нашей жизни внешне изменились: настала эра компьютеров и мобильников, во главе комбината встал известный олигарх Мордашов, а не Липухин, сам комбинат теперь называется не ЧерМК, а «Северсталь», трон Ельцина в Кремле давно занял его достойный преемник Путин, а упоминаемая гайдаровская «партия при власти» «Выбор России» теперь и вовсе исчезла, сменившись «Единой Россией». Однако главное остаётся неизменным: всё так же бесправны и изолированы люди, всё так же нагло ведут себя хозяева жизни, всё так же разрушаются остатки природы ради наживы капиталистов. А значит остаётся всё так же актуален опыт сопротивления. Поэтому, я надеюсь, мои беглые очерки будут интересны и сегодняшним читателям.

Пётр Рябов

13 октября 2013 года

Зона

Провинциально-апокалиптические заметки

Комары

Комары в этом городе были какие-то ненормальные: вялые, полудохлые, чуть двигающиеся в мутном воздухе. Садясь нам на лица и руки, они не могли даже прокусить кожу и издыхали без посторонней помощи. Сперва, увидев этих комаров, мы обрадовались и удивились, но очень скоро поняли, отчего они такие странные.

Надписи

На стекле книжного магазина на улице Ленина надпись: «Советские книги — пропагандисты мира. Поколение за поколением они воспитывают советских людей — людей с чистой совестью».

В булочной на улице Мира, которая плавно переходит в проспект Победы, объявление: «Над булочной осуществляет шефство мартеновский цех металлургического комбината». И рядом с булочной — уже ставшие привычными в столице, а здесь всё ещё глашатаи нового, неведомого мира — ларьки со «сникерсами» и «марсами». Ростки недоразвитого капитализма вперемежку с развитым социализмом.

И, наконец, огромный плакат над городским рынком: «15 июля в храме состоится торжественное богослужение по случаю духовного возрождения нашего города».

Дети

В первые же дни двое этих мальцов прибились к нашему экологическому лагерю протеста и жили у нас: спали в наших палатках, ели из наших котелков, грелись у нашего костра. Одному одиннадцать лет, другому — двенадцать. Они — бездомные, живут на территории металлургического комбината, питаются когда и чем придётся. Дети родителей-алкоголиков, которые избивали их и выгнали из дому. Двое маленьких зверёнышей, с насквозь прокуренными лёгкими, ворующие у нас сигареты и куски хлеба, вечно подстраивающие нам не шалости — гадости, разговаривающие только матом. На них нельзя не орать, но и прогнать их — тоже нельзя. Таких, как они, на комбинате живут десятки. Но для Власти их не существует...

Когда мэр города Позгалев приходил к нам в лагерь, он спросил у меня:

— Это ваши дети?

— Это бездомные, — отвечал я.

Мэр подумал и твёрдо, внушительно произнёс:

— В МОЁМ ГОРОДЕ НЕТ БЕЗДОМНЫХ ДЕТЕЙ.

Костёр

На лужайке прямо напротив заводоуправления ЧерМК под чёрным флагом расположились наши палатки. Плакаты: «Люди гибнут за металл», «Не стой в стороне!», «Череповец — не Чернобыль! Пока что...», «Городу — чистый воздух!»... Костёр, гитара.

...Дым на небе, дым на земле.

— Вместо людей — машины... — поёт Леся, девочка из нашего экологического лагеря.

У костра гости: шофёры-дальнобойщики, местные хиппи, пьяненький рабочий.

Рабочий неторопливо рассказывает:

— Когда летом мы посылаем детей из города в пионерский лагерь, — первую неделю их «ломает» как токсикоманов, у них болят головы, иногда дело доходит до обмороков. Наверное, с непривычки к нормальному свежему воздуху.

Цифры

Где бы и с кем бы мы ни говорили: в цехах комбината, у проходной, у рынка в пикетах, в лагере с гостями, — везде речь шла об одном — о трупах.

— И дня не проходит в нашем цехе, чтобы кого-нибудь не хоронили, — сказал нам паренёк по имени Артём, молодой рабочий с ЧерМК, поселившийся в нашем лагере и участвующий в акциях...

Цифры, простые цифры — что за вами? По детской смертности Череповец — первый город в России, средняя продолжительность жизни — 59 лет, трубы металлургического комбината извергают более двухсот (!) ядовитых веществ, используемых военными на Западе как поражающие боевые средства. А ля гep, ком а ля гер! Что же это за война, против кого она? Воюют — хозяева Череповецкого металлургического комбината против жителей собственного города, заложников комбината: комбината-кормильца и комбината-убийцы. Добрая мэрия за год переселяет в другие районы города жителей одного-двух домов около комбината и — устраивает в этих домах общежития: селит безответных студентов и ещё более безответных китайцев — экспортируемую рабочую силу для ЧерМК.

Комбинат пожирает этих людей как сырьё, топливо, и выбрасывает — шлак...

Люди

Вот они стоят передо мной, эти двое моих ровесников, выглядящих пятидесятилетними стариками. Наташа и Борис — паралитики с детства: спасибо комбинату. Наташа едва ходит, у Бориса плетью висит парализованная рука. На работу их никуда не берут — получают же они свои десять тысяч по инвалидности от доброго Государства. У него ещё и эпилепсия, а у неё — астма. И когда ночью отключают существующие очистные сооружения (жалкие суррогаты!), чтобы увеличить производительность, — у Наташи астматические приступы, и Борис вызывает «Скорую». Что мне сказать этим людям? Что мне сказать старому мужчине, который подошёл ко мне на пикете у рынка и тихо произнёс, безнадёжно покачивая своей головой: «Уезжайте — ничего не выйдет. Сходите на новое, недавно открытое кладбище — посмотрите, сколько там свежих могил! Уезжайте. Всё равно мы все скоро подохнем. Мы боимся, мы ничего не можем. Неужели что-то сможете вы? Если бы был здесь кооператив, в котором безболезненно умерщвляли, я бы немедленно пошёл туда».

Что мне сказать ему?! Призвать к социально-экологической революции и к самоорганизации? Вновь и вновь повторять сорванным на пикете голосом, что коль скоро им, жителям обречённого города, НЕЧЕГО терять, то не лучше ли хоть на миг ощутить себя людьми, а не травимым скотом? Не знаю. Но я не смог сказать этого ему. Слова застряли в горле.

Фильтры

Несколько лет назад вездесущие и расчётливые японцы предложили дирекции ЧерМК бесплатно поставить на трубы очистные фильтры. Радикально экологию бы это не улучшило (устаревшие технологии комбината не залатать ничем — из каждой дыры дым валит), но всё же... За эти фильтры японцы просили только одно: чтобы ту гадость, которая на них оседает, отдавали им, а уж они найдут ей какое-то полезное применение — у японцев ничего не пропадает.

Но администрация не приняла этого предложения. Наверное, решила: всё, что выбрасывает в атмосферу комбинат, должно в полном объёме доставаться нам, советским людям (теперь сказали бы — «уважаемым россиянам»).

Статистика

Недавно на комбинате замеряли уровень шума. По цехам шла комиссия с акустическими приборами, а впереди бежал мастер — он вбегал в цех и приказывал отключить станки. Приходила комиссия, замеряла шум, уходила, — станки вновь начинали работать.

Во всём Череповце нет ни одного (!) профпатолога, а значит — нет и профзаболеваний.

Почти по всем параметрам выбросы ЧерМК во много раз превосходят ПДК (предельно допустимые концентрации), а показатели по заболеваниям намного выше среднероссийских.

— Зато вот по онкологическим болезням в Череповце всё нормально, — только что и нашлись сказать «хорошего» власти города.

— Да просто у вас в городе раковые клетки не выживают! — коротко бросила им в лицо одна из участниц нашего лагеря.

До перестройки значительную часть работников ЧерМК составляли рабы — китайцы, зэки (выбор: на урановые рудники или — сюда) и молодые энтузиасты с комсомольскими путёвками...

...Мы на пятой домне — крупнейшей в Европе, открытой к XXVII съезду партии. Недавно здесь погиб 27-летний парень — надышался фенольной воды, в 60 раз превышающей допустимый уровень концентрации вредных веществ. Его жена — вдова, оставшаяся с двумя младенцами на руках, хотела поднять шум, но дело тихо спустили на тормозах — ей дали вместо комнаты в общаге нормальную квартиру. Откупились.

В древности такой выкуп за убитого назывался «вира».

Зона

В первый же вечер по приезде в Череповец мы пошли посмотреть на промзону. И заблудились. Громады ржавеюжего металла и тьма ночи проглотили нас. Километр за километром двигались мы по абсолютно безлюдной промзоне, а выхода всё не было. Исполинские колоссы начала 50-х годов высились вокруг, лязгая металлическими челюстями и вздымая к небу огромные факелы огней, выбрасывая клубы серого и рыжего дыма и россыпи металлической стружки. В цехах не видно ни человека — только угрожающий рокот да потоки пламени — это льётся чугун. Глядя на это адское величие, абсолютно бездушное, бесчеловечное и громадное, цепенеешь от ужаса и отчаяния. Каким динамитом, какими жертвами, слезами, голодовками, криками взорвать этот Молох, прошибить холод этой Зоны?

Всё время пребывания в Череповце меня не покидало это смешанное двойственное чувство: крутой реализм вперемежку с выразительным символизмом. И люди, и трубы, и жалкая, гибнущая природа с зелёными, обугленными по краям листьями — всё донельзя реальное, можно рукой потрогать, — и какое символическое!

Ленин, помнится, сказал в начале века: «Вся Россия — палата номер шесть». Новые времена, новые символы... «Зона» — какое ёмкое слово, вмещающее в себя всё: от подвалов Лубянки и вышек Колымы до этих бездушных храмов индустриализации в Череповце.

Мы

Мы не победили. Мы вернулись по домам, а Зона осталась на месте. Ни переноса комбината за черту города, ни новых, экологически чистых технологий производства металла в этом году не будет. Но всё же...

Но ведь испугался же всесильный местный царь и бог, директор ЧерМК господин Липухин, когда семеро припёршихся в его кабинет мальчишек и девчонок — анархоэкологов — отказались уйти и — о, неслыханная дерзость! — завязав дверь крепкой верёвкой, отказались выпустить Его, пока он не выслушает их и не выскажет свою позицию. Но ведь не смогли же местные власти согнать с трубы мартена Кирюшу Привезенцева, объявившего там сухую голодовку, — как ни бил его дубинкой омоновец на высоте сорок метров — на качающейся, шаткой железяке — ярусе трубы. Но ведь написала же в газету какая-то неизвестная нам женщина, мать маленького ребёнка: «В следующий раз на трубах я буду вместе с ними»...

Мы не победили. Зона пока держится. Но мы вернёмся — нас будет больше. И с нами будет та женщина.

Дождь

На третий день заморосил дождик.

— Осторожно, — сказал мне товарищ.

Я не понял сперва, а потом почувствовал: на руках, на лице, на языке — не освежающая влага, а — будто слабый раствор кислоты, щиплющий кожу.

Это значит — ветер с комбината.

20 сентября 1993 года

Череповецкие письма

Письмо первое

Встреча

Мы обещали вернуться в этот город, и мы вернулись. Мы вылезали из поезда на череповецком вокзале, вытаскивали из вагона наши палатки и спальники и со смешанным чувством радости и тревоги вдыхали душный, чадящий пылью и гарью воздух. Нас встречали. Сначала — встречали на вокзальной площади наши друзья: местные экологи, подростки, руководители свободных профсоюзов металлургического комбината. Они радостно жали нам руки, взваливали на плечи наши мешки, спрашивали — отчего нас так мало — всего восемь человек — и когда прибудут остальные, — и в их скрытой нервозности мы видели отражение нашей собственной напряжённости и тревожного ожидания.

«Директор комбината Липухин публично заявил месяц назад: в этом году экологического лагеря протеста не будет!» — озабоченно сообщил нам профсоюзный лидер Сергей Рябков. «Начальники заминировали вашу лужайку», — пошутил ещё один наш череповецкий знакомый, но никто не засмеялся в ответ.

Трамвай причаливал к остановке. Вот и заводоуправление комбината, называемого ныне АО «Северсталь», вот и поросшая лопухами лужайка, на которой мы стояли лагерем год назад.

Нас встречали и здесь. Милицейские машины, форменные фуражки, нервничающий подполковник милиции, круглый знак над полянкой, повешенный вчера, специально к нашему приезду: «Стоянки на газонах устраивать запрещено. Штраф 10 тысяч рублей». Толпа начальников в штатском и охранников с комбината (рабочие называют их «опричниками»). И речь через «матюгальник» (такие речи уже забылись со времён московских митингов ДС 1988-89 годов): «Граждане! Просьба разойтись! Ваша стоянка здесь не разрешается!»

Мы вышли из трамвая и вступили на нашу terra incognita, на неведомый материк — экологический лагерь протеста «Череповец 94».

Пикет

Центр города. Рынок. Моросит дождь. Наш пикет.

Мегафон, который я держу в руке — изящная, небольшая удобная вещь, данная французскими анархистами, — повёрнут к трамвайной остановке.

«Граждане! Вас приветствует экологический лагерь протеста, который расположился на лужайке напротив заводоуправления АО «Северсталь»... Средняя продолжительность жизни мужчины в Череповце — 59 лет... Всевластие начальников... Не будьте рабами, не давайте себя травить. Не верьте, что экологию можно улучшить, только если туже затянуть пояса, урезать и без того нищенскую зарплату... Требуем: независимой проверки финансового состояния комбината... Переселения жителей окрестных домов в районы, благополучные в экологическом отношении...»

Дождь усиливается. Большинство людей идёт мимо. Кто-то останавливается.

— Работать вам, ребята, надо! Вам бы пахать или косить! А языком-то молоть и на трубы лазать — дело нехитрое!

— Ну зачем вы на них так!? У меня вон у ребёнка из-за этой гадости — бронхит...

— Хорошее дело ребята затеяли. Только ничего у вас не выйдет. Где мне расписаться?

— ...мать!

— Это всё Ельцин! Надо было Советскую власть защищать. А теперь что уж говорить?

— Ехали бы вы, ребята, обратно в свою Москву. Там у вас с воздухом дела ещё хуже обстоят. А мы тут родились, жили, и ещё, бог даст, проживём и без ваших плакатов.

— Молодцы ребята! Надо сразу лезть на трубы!

— Главная проблема экологии — чтобы черномазых поменьше было.

— Э! Пока на главной площади бронзовый истукан-Ленин будет стоять — ничего не изменится.

— Правильно они говорят! У меня вон астма, а комбинат хоть бы десять тысяч дал на таблетки — как-никак я шестнадцать лет в цеху простоял. Да разве же Липухин на это пойдёт — у него зарплата семнадцать миллионов в месяц и коттедж, который от имени рабочих в прошлом году ему подарили...

Дождь. Рынок. Пикет. Напротив нашего пикета — группа улыбчивых молодых людей. Над ними на стене — плакат с лаконичной надписью «Иисус: спасу». Они кричат нам издали: «Господь любит вас!» Протестанты из Церкви Христа. Их проповедник ежедневно выступает с большой помпой в одном из главных ДК города. Их поддерживают власти. Они духовно возрождают Россию.

Охрана

Наш лагерь — «perpetuum mobile». Или же ещё «коллективный ванька-встанька».

Каждые два часа они приходят к нам. Приходят незваные, враждебные.

На них пятнистая форма цвета хаки. У них огромные откормленные физиономии и пустые глаза. Они — сила, они — закон, они — власть, они — всё. Они — это военизированная охрана комбината.

Когда они приходят, они вырывают колышки у наших палаток, они режут ножами верёвки, они срывают наши флаги. Они на работе. И мы вновь ставим палатки, вновь вешаем флаги и старательно засовываем в карманы руки, которые непроизвольно сжимаются в кулаки.

— Что вы мне говорите: экология, совесть, дети? У меня контракт! Прикажут в вас стрелять — буду стрелять!

— А о Высшем Суде вы подумали? — спрашиваем мы устало.

— Вы меня знакомствами наверху не запугивайте! Мне что скажут, то я и сделаю.

А только вам здесь не жить, и вообще, чего вы сюда приехали? Сколько вам платят?

— Ничего нам не платят.

— Тогда вы ненормальные, вас надо лечить!

— По-моему, извините, лечить надо не меня — и не только от экологических отравлений.

— Так вы не уйдёте?

— Нет, мы не уйдём.

Мы смотрим друг на друга. У него нет особой ненависти ко мне, у меня нет особой ненависти к нему. Есть — непонимание. Он не понимает, почему мы не уходим. Я не понимаю, как он может выполнять такую «работу».

* * *

До поры до времени «пятнистые» сидели, за забором комбината. Торчали у проходных, ловя (теоретически) пьяниц и воров. Демонстрируя силу и изнывая от безделья и всевластия, издеваясь над рабочими.

Теперь они вышли за пределы промзоны я пришли в город, пришли на лужайку. Их начальники объявили охоту на лагерь.

Десять, двадцать, пятьдесят раз в день они говорят нам, нагло глядя в глаза: «Вы у нас воруете никель. Вы колетесь наркотиками. И вообще — это территория комбината!»

— Нет, это не территория комбината! — отвечаем мы.

— Это газон, на котором запрещено находиться!

— Нет, не газон!

О чём, в сущности, идёт речь? О символах. Когда говорят: «газон», то подразумевают: «Уходите!». Когда мы ответам: «Нет, не газон», — то подразумеваем: «Не отступим!». Когда говорят: «Это территория комбината» — то подразумевают: «В этом городе один хозяин — Липухин, и нам, его охранникам, позволено всё!» Когда мы отвечаем: «Нет, не территория комбината!» — то подразумеваем: «Нет, вы можете здесь не всё!».

Их триста человек. Они сменяются. Мы — нет.

И так: день, второй, третий...

В лагере, как в лагере...

Как вы думаете, сколько ночей человек может не спать? Я не знаю этого точно. Но я знаю, что трое суток, по крайней мере, человек может не спать. Это установлено в Череповце опытным путём.

В городе — пикет. В лагере — стычки с охраной комбината, поваленные на голову палатки. Мерзкая, скользкая ткань облепила лицо. Холод и моросящий дождь.

К нам в лагерь приходят череповчане. Увидев пятнистых «опричников», испуганно жмутся в сторону. Охранники нервничают: они хозяева положения. Город, лужайка, комбинат, люди на комбинате — их собственность. А тут какие-то... И они кричат на местных:

— Уходите отсюда! Не хотите? Тогда предъявите документы и пройдёмте с нами.

Местные боязливо уходят из лагеря. Но не все.

А мы сбиваемся с ног. Нас мало, а надо быть везде: на пикете, в редакциях газет, в санэпидстанции, в лагере — отбиваться от пятнистых.

Сон — роскошь, еда — роскошь, тёплая вода — невиданная и непозволительная роскошь. Мы стремительно утрачиваем (по крайней мере, снаружи) человеческий облик. И когда на пятый день четверых наших товарищей везут в суд, а оттуда, проштамповав стандартное, предопределённое заранее решение, отправляют на пять суток административного ареста (за два метра вытоптанной травы!), они воспринимают это почти как чудо — хоть в камере можно выспаться...

* * *

В 30-е годы произошёл такой случай. «Прогрессивный» французский писатель, коммунист, большой друг Советского Союза приехал посмотреть на строительство Беломорканала и, гуляя там, провалился в какую-то яму.

Встал, отряхнул грязь и бодро воскликнул: «А ля гер, ком а ля гер!». Мимо проходили два зека. «Что он говорит?» — спросил один. «Вестимо что, — говорит: в лагере, как в лагере!»

«В лагере, как в лагере» — вот как мы живём.

Мой сон

Мне удалось на часок засунуться в спальный мешок и прикорнуть на полу в одной из квартир Череповца — между двумя дежурствами по лагерю. Мне снится кошмарный сон.

Мне снится, что я в Москве, иду по своей улице, подхожу к своему дому на улице Дыбенко, открываю дверь подъезда. Передо мной — двое пятнистых.

И они говорят мне: «Это — территория комбината!»

Изолятор

Мы пришли в изолятор временного содержания (ИВС), принесли туда передачу нашим товарищам. Милиция в изоляторе уже третий день «стоит на ушах»: ежедневно десятки череповчан звонят сюда и спрашивают о самочувствии арестованных, ежедневно газетчики берут у них интервью, им приносят передачи, да и сами арестованные ведут себя необычно: не встают, когда в камеру входит начальство, отказываются выполнять принудительную трудовую повинность, разговаривают о каких-то философских материях, поют революционные песни и почти не матерятся.

Мы подходим к узкому окошку, и моя спутница спрашивает дежурного милиционера:

— Можно принять передачу?

— А вы кто?

— Я — жена одного из задержанных.

— Тогда чего же вы не сидите тоже вместе с мужем?

— У меня маленький ребёнок, и меня по закону не имеют права сажать на сутки.

— Тоже мне — повод придумали!

— Так вы примете передачу?

— Нет, не приму. Раз их посадили, они должны прочувствовать... Что же это за изолятор, если они коржики будут лопать? Это вам не курорт!

— А что, лично вам приятно будет от того, что они передачу не получат?

— Да, мне будет приятно.

Мы поворачиваемся и уходим.

Фронтовые будни

В ночь на пятое июля у них сдали нервы. В три часа ночи они напали на лагерь и травили нас собаками, швыряли нам под ноги нечто взрывающееся (не то петарды, не то взрывпакеты) — погибнуть не погибнешь, но заикой остаться можно. По всей лужайке взрывы, вспышки пламени, вонючий дым. Шутка о том, что лужайку к нашему приезду заминируют, неожиданно оказалась почти что пророческой. Борьба властей «за зелёные насаждения» вступила в решающую стадию. А утром начались аресты. Четверо наших товарищей сидят пять суток. Ещё трое находятся в розыске — как только их поймают, им тоже дадут пять суток.

Милиция приходила за ними на штаб-квартиру свободных профсоюзов. Стоянка лагеря на лужайке разгромлена. Мы живём на «конспиративных квартирах».

* * *

Седьмого июля Российское радио передавало обзор центральных газет, в котором упоминалась «Новая ежедневная газета», писавшая о нашем лагере — этот обзор Череповец встретил глушилками. Вспомнились старые добрые времена, когда так же глушили «Свободу» и «Голос Америки».

Мы проводим пикеты, встречаемся с жителями, клеим листовки. Позади десять дней в Череповце. Впереди — ещё месяц. Нас уже узнают на улицах. Одни радостно окликают нас: «Молодцы зелёные! Чем мы вам можем помочь?», другие ругают за вытоптанную лужайку. Несколько местных ребят присоединились к нашему лагерю и участвуют в его работе. На квартирах, предложенных нам для размещения местными жителями, можно разместить целую роту. А ещё один местный позвонил нам по телефону и сообщил, что сочинил про нас частушку: «Мы не сеем и не пашем, только флагами мы машем!» (представиться он отказался).

К нам из Москвы прибывают новые люди, вырываясь из столичной рутины и неопределённости. Они трудно дышат в череповецкой атмосфере, задыхаясь от пыли, и одновременно начинают дышать в этом городе полной грудью. Всё ясно и просто. Друзья — это друзья. Враги — это враги. Мы не рабы, рабы — немы. Борьба продолжается. В лагере, как в лагере.

Череповец, глубокое подполье, 11 июля 1994 года

Письмо второе

Спиритический сеанс

Четверо наших товарищей сидят в изоляторе — отбывают свои пять суток «за вытоптанную лужайку». Их держат в подвале. На четвёртый день мы нашли вентиляционную трубу, через которую с ними можно переговариваться. Мы рассказываем им новости. Из-под земли доносятся их голоса, едва различимые и такие родные.

— Похоже на спиритический сеанс, на общение с подземными духами, — замечаю я.

Мой товарищ уточняет:

— Разница в том, что мы не расспрашиваем духов, а сами рассказываем им о том, что происходит на земле.

Какого мы цвета?

Поскольку лагеря на лужайке сейчас нет, а мы кочуем по квартирам, то тема вытоптанной «зелёными» травы у заводоуправления — исчерпана местной прессой.

Теперь газеты оживлённо обсуждают другую животрепещущую тему: какого же на самом деле мы цвета? Непонятно: то ли за нашими зелёными требованиями стоят коричневые, то ли красные, то ли чёрные силы, то ли незримая рука Запада? Исписаны горы бумаги, газеты тиражируют статью за статьёй, в которых старательно обходятся наши требования и реальные проблемы города, но зато вновь и вновь увлечённо дебатируется мировая проблема: какого цвета хищные волки укрылись под овечьей экологической шкурой?

Наконец нам надоедает эта неопределённость, и Кирилл Привезенцев — организатор нашего экологического лагеря протеста и герой прошлогоднего лагеря — печатает в городской газете «Речь» статью, в которой ясно и чётко сказано: «Нас финансирует канадская разведка». Спите спокойно, мирные обыватели! Мы надеемся, больше вопросов на эту тему у вас не возникнет.

Радости

Здесь, в экологическом лагере, полнота и насыщенность жизни такова, что начинаешь радоваться всяким «мелочам». Удалось поесть — праздник. Добрался вечером до постели (разумеется, это не постель, а спальник — но это неважно!) — замечательно. А когда, полусонный, встречаешь утром на вокзале в 7.20 московский поезд и видишь товарища с Большой Земли, вылезающего из вагона, — это просто чудо! Новый брат пополняет наше тесное братство, новый штык будет угрожать всевластию мэрии и дирекции ЧерМК, новое пополнение для нашего крошечного «партизанского отряда».

Мэр Позгалев ругает нас по радио и в газетах почти ежедневно; в городской и областной печати по нашему поводу дым стоит столбом; пятнистые у проходных ежедневно напряжены и бдительны — а ну как мы ещё что-нибудь учудим? Они думают, что нас — несколько десятков. Пусть думают. Знали бы они, что нас — всего пять-шесть-семь человек!

Снег

На пикете к нам подходит молоденький курсант местного военного училища.

— Вы знаете, когда я зимой стоял на посту во дворе, и шёл снег, я всегда знал — откуда сегодня дует ветер. Если снег красный — значит, с мясокомбината, если серый — значит, с химзавода, ну а если ветер был с металлургического — то снег чёрного цвета.

Позиционная война

Пять суток ареста истекли. Наши товарищи на свободе. Жаркие бои за лужайку остались далеко позади.

Мы занимаемся скучной, нудной, «конструктивной работой»: каждодневные пикеты (когда голова превращается в граммофон, а язык — в граммофонную пластинку, в тысячный раз прокручивающую наши требования для пробегающих по площади Металлургов граждан), походы по дворам и разговоры с жителями, организация тех из них, кто хочет изменить ситуацию с экологией в городе. Но Боже, как же их мало! Как порой опускаются руки!

На вторник назначено собрание жителей, желающих что-то сделать для собственного же переселения из домов вокруг комбината — по законам государственным здесь не должны, а по законам природы — не могут жить люди.

«Придём», — говорили нам люди, подходящие к пикету. «Обязательно придём!» — твёрдо уверяли нас люди, подписывавшиеся под нашими требованиями. «Придём», — говорили нам жители дворов, по которым мы ходили. «Сами придём и приведём с собой весь подъезд», — говорили нам бабки на лавочках и мамы с младенцами в колясках.

Мы два вечера сидели на телефоне и обзвонили почти сотню людей, желающих «что-то сделать». «Где будет собрание? — заинтересованно переспрашивали граждане. — Сейчас запишем. Спасибо! Придём».

На собрание пришло, кроме нескольких вымотанных многолетней борьбой активистов местного экоклуба, известных нам наперечёт, ещё около десятка человек...

Когда бесы плачут

— Вы хорошие, но ничего не добьётесь, — говорят нам грустные люди, подходяще к пикету.

— Без вас — ничего, — соглашаемся мы. — Но неужели же так можно жить?

— Нельзя, — послушно кивают они.

Новые, новые факты, новые истории, которые уже не умещаются в голове, на которые уже не реагируют издёрганные и заезженные нервы:

...— Директор ЧерМК Липухин дал распоряжение премировать тех врачей, которые выдают меньше всего больничных работникам комбината...

...— В домах вокруг комбината каждые два-три дня надо заново мыть оконные стёкла — за пару дней в них нарастает вот такой слой копоти...

...— Когда я каждый день выхожу со своей двухлетней девочкой на прогулку, у неё начинает идти из носа кровь...

...— А вы знаете, что около Череповца, в Бабаево, тайно хоронят радиоактивные отходы? В этом году Япония и Финляндия отказались покупать собранную у нас клюкву — она вся светилась от радиации.

* * *

Накапливается зверская усталость. Наши товарищи, возвращаясь в Москву, по неделе валяются в постели с кашлем и температурой — отходняк от смены воздуха с череповецкого на почти нормальный — московский — и от постоянного череповецкого напряжения. Нас остаётся в лагере совсем мало. Но мы знаем одно: надо что-то делать, чтобы так, как есть, не было. И мы делаем, что можем, и ещё немного сверх того.

Однажды на пикет нападает пьяный детина, рвёт плакат «Наша цель: экологическая безопасность и рабочие места». Он злобно машет кулачищами: «Убирайтесь!». В другой раз местного парня, клеившего наши плакаты «Чистый воздух вашим детям» избивают двое в штатском, рвут плакаты — рвут зло, ожесточённо.

Новые люди, которые хотят что-то сделать, появляются, но их немного. Они собирают подписи под нашими требованиями, предлагают нам свои квартиры для ночёвки, объединяются в группы, чтобы бороться за свои права. Они есть, и, значит, мы здесь не зря. Позади уже три недели лагеря. (А я за всё это время ни разу и не подумал о Москве.)

А на второй день, когда мы ещё держались на лужайке, к нам в лагерь пришла пожилая женщина, бывшая актриса. И она сказала нам своим красивым, выразительным голосом:

- Деточки, родные мои, вы только будьте поспокойнее. Что бы ни было, — только будьте спокойнее. Ибо когда вы спокойны — бесы плачут!

Спасибо вам за совет, добрая женщина! Попробуем же заставить бесов плакать.

Череповец, глубокое подполье, 23 июля 1994 года.

Письмо третье

Стакан вина

Рано утром мы видим красивую картину: полнеба — розовое, со ржавчиной. Помимо обычной гари, в воздухе ощущается ещё какая-то незнакомая гадость. Аварийный выброс. Конец месяца, комбинат гонит недовыпущенные тонны металла, вконец загоняя дряхлые технологии.

Вечером на собрании жителей одна женщина рассказывает: «Ночью, когда это всё началось, я почувствовала, что задыхаюсь, и позвонила диспетчеру на комбинат. Кричу ей в трубку: «У вас аварийный выброс! Я не могу дышать! Что делать?» А диспетчерша отвечает: «Выпейте стакан вина и ложитесь спать».

Выброс

Жаркий день. Мы шагаем по асфальту. На асфальте, на листьях тополей — тысячи сверкающих искр-блёсток: крупицы металла.

Задумчиво глядя на заводоуправление ЧерМК, перед которым болтается трёхцветный ельцинский стяг на флагштоке, а позади, на фоне этого стяга, надрывно дымят трубы мартена, мой спутник Алёша говорит мне:

— Когда я вижу этот флаг на фоне смога, я воочию представляю себе, что такое «ВыбРос» и выбросы.

...Игра слов?...

Разнообразие форм экологического протеста

Не так уж и много в Череповце людей, которые с начала и до конца прониклись к нашему эколагерю дурными чувствами, но они есть. Каждый день на пикете хоть от двух-трёх граждан, но услышишь один и тот же стандартный набор обвинений (господи, как же надоело: не слушать, не реагировать, отвечать спокойно: «Дышите глубже! Проходите мимо!»):

— Сколько вам платят?

— Идите, работайте!

— Удавить вас, бездельников, мало!

И обязательно — про наши «гадости»: про «вытоптанную лужайку», про «испачканную надписями площадь»...

В прошлом году одна тётка, пришедшая в лагерь, долго озирала наши флаги и плакаты, палатки и костёр, и затем, придя к окончательным выводам и глубокомысленно охнув, изрекла: «ПОГУБИТЬ НАС ПРИЕХАЛИ!»

В этом году говорят иначе: «ГАДИТЬ ПРИЕХАЛИ!» (Погубить, видимо, не удалось, так хотя бы нагадить!)

Попытки, «погубить» мы почему-то называем на своём странном жаргоне «радикальными акциями», а попытки «гадить» — «конструктивной работой с населением».

Надписи

Площадь Металлургов, на которой с рассвета до заката работает наш пикет, покрывается надписями на асфальте. Надписи сообщают, предупреждают, взывают. Это наши требования, информация о состоянии воздуха в Череповце, цифры, призывы.

Люди останавливаются, глазеют себе под ноги.

Один раз милиция пытается пресечь это безобразие — засунуть в свой «газик» нашу рисовальщицу — Ладу, выводящую кистью вопрос: «ЧЕМ ВЫ ДЫШИТЕ?» Тут же сбегается толпа местных. Возмущённые крики:

— Я врач! Возьмёте ребят только через мой труп! Как вам не стыдно! Они же за нас тут...

— Лучше бы вы бандитов ловили, а не этих мальчишек!

— Представьтесь, пожалуйста, гражданин старшина!

— Позор! Позор!

Под градом упрёков милиция неуверенно отступает, просит нас «только не пачкать площадь», а «против вас и ваших требований мы ничего не имеем», — говорит она.

Но мы неумолимы.

— Согласитесь, это не «пачканье» площади. Мы оставляем за собой свободу действий, в том числе — на распространение информации.

Пристыженная милиция уезжает.

А ночью на площади перед мэрией Череповца появляются новые надписи на асфальте. Текст одной из них на следующий день попадает в местные газеты: «Г-Н ПОЗГАЛЕВ! СРОК ВАШЕЙ ЖИЗНИ — 59 ЛЕТ!» (Позгалев — это мэр, а 59 лет — средняя продолжительность жизни мужчины в Череповце).

На следующий день целый штат работников мэрии прилежно трёт асфальт бензином, но масляную краску стереть трудно, и надпись остаётся.

Теперь каждый череповчанин знает, сколько осталось жить мэру города.

Трамвай

Я сажусь в трамвай — главное средство передвижения в Череповце. Вдруг сзади — грубый удар: кепка слетает с моей головы. Вокруг меня — шестеро подвыпивших парней, агрессивные намерения которых не вызывают сомнений. Но я вспоминаю: «Когда вы спокойны, то бесы плачут». Я стараюсь остаться спокойным.

— Ты из «зелёных»?

— Да.

— А мы против. Что же нам с тобою делать?!

— Вы против свежего воздуха? — Я стараюсь, чтобы мой голос звучал уверенно.

— Нет. Но мы хотим получать нормальные бабки.

— Так и мы тоже за это! — говорю я.

Мы говорим три минуты, пять минут. Потом они выходят из трамвая, а я спокойно еду дальше по своим делам.

Головокружение без успехов

Мы приехали в областной центр — Вологду — по делам лагеря, хотя особых успехов нет. Голова здорово кружится от свежего воздуха (всё же расстояние приличное — три часа езды поездом от Череповца).

В нескольких местных общественных организациях, в которых мы успели побывать и на чью помощь рассчитывали, нам ясно дали понять, что особо активной поддержки ждать не приходится: Череповецкий меткомбинат кормит всю область, и все здесь зависят — пусть косвенно, пусть опосредованно — всё от того же Липухина. Поводок длинный, но он есть.

А голова страшно кружится. Хорошо, что уже сегодня к ночи мы опять вернёмся к своим, в наш отравленный Череповец. В Череповце нам любят рассказывать характерный анекдот: пошёл череповчанин в лес и потерял сознание от лесного воздуха. Чтобы привести его в чувство, пришлось положить его под выхлопную трубу автомобиля — только тогда он пришёл в себя.

В Вологде я двигаюсь по синусоиде — значит, уже вполне адаптировался к Череповцу за месяц! И сам не заметил, как начал говорить о нём «наш Череповец».

Попутно в Москве

Но почему же нас здесь, в Череповце, так мало: семь-восемь, много, если десять, участников лагеря?! (Остальные подъезжают как туристы, на два-три дня). Ведь я же знаю: есть в Москве десятки, даже сотни знакомых, называющих себя неформалами, революционерами, радикалами, анархистами...

Где же они? Или у них другие дела — поважнее и посерьёзнее?

Я вспоминаю, как за неделю до отъезда в Череповец зашёл к одному такому знакомому и предложил ему и его группе поехать с нами.

— Нет, мы не поедем. Мы — домашние революционеры, — отвечает он. Мы расстались. Я поехал в Череповец, а они остались в Москве «делать революцию». На тусовках, называемых «конгрессами». На бумаге.

Потом, чуть позднее, они опишут в своих неформальных газетах то, что мы сейчас делаем в Череповце, привесят к этому какие-то громкие ярлычки, дадут идеологическое обоснование, сообщат на Запад — другим революционерам. Поставят себе галочку за проведённую «акцию».

Здесь, в эколагере протеста, я окончательно убедился в том, что все революционеры делятся на две категории. На тех, кто участвует в подобных «акциях», и на тех, кто об этих акциях пишет. И эти две категории, увы, почти не пересекаются.

Рабочие

Мы часто ходим есть на комбинат в столовые разных цехов. Я сижу и ем в столовой сортопрокатного цеха. Ко мне подсаживается рабочий лет сорока.

— Ты из зелёного сообщества?

— Да. (Мы уже давно не удивляемся тому, что нас везде узнают в лицо).

— Тогда доешь и пойдём, побеседуем.

Я наскоро дожёвываю кашу, и мы бредём через грохочущий цех в тихий (более-менее) уголок, где присаживаемся на брёвнах и где меня окружают ещё человек шесть в замасленных робах, с перепачканными лицами. Я говорю. Я рассказываю о наших требованиях, возмущаюсь порядками в городе и на комбинате, призываю к протесту и объединению. И чем дальше я говорю, краем глаза наблюдая за их редкими утвердительными кивками и немногословными, основательными репликами промеж себя, тем более я понимаю, что не могу сказать им ничего такого, чего бы они сами не знали, что я юнец перед ними, что мне надо не говорить, а слушать. И, наскоро отговорив своё, я жадно слушаю их, тех, кто в этом городе, в этих цехах сохранил в себе человека. И я любуюсь их серьёзностью, их рассудительностью, исходящей от них энергией и надёжностью. Такие не побегут в истерике за любым призраком, не будут по пустякам кричать, плакать или аплодировать, но если эти — эти — скажут, то сделают, а если сделают, то уж надёжно. Они имеют дело с металлом и с Липухиным, и они — ЛЮДИ. Они рассказывают о своих товарищах, умирающих в 50 лет от рака лёгких, о своей мартовской победной забастовке, о произволе директорской охраны, которая может безнаказанно ломать рёбра на проходных рабочим, от которых пахнет алкоголем (таких случаев было несколько), о радиоактивном шлаке, который целый год применялся в одном из соседних цехов («Сейчас все, кто с ним работал, уже умерли»), о том, что старые профсоюзы — пустое место, а новый, Свободный, в котором они состоят, тоже последнее время что-то не слышен.

Я жадно слушаю их и любуюсь.

Пусть я прочитал множество книжек, о которых они и не слыхивали, пусть я корчу из себя анархиста, революционера и без пяти минут философа, — но я любуюсь ими, я завидую им — потому что в них я ощущаю какую-то первобытную здоровую силу, энергию, какую-то недоступную мне правду жизни. Быть может, чтобы понять это, надо прожить много лет бок о бок с металлом и с Липухиным.

Завтра я снова вернусь в этот цех.

Не рассказывать — слушать.

Крепостное право

Помимо ежедневного пикета, мы ходим по дворам и квартирам возле ЧерМК, обходя дом за домом. Раскачать и поднять людей, помочь им понять не только то, что «все рабы» и «все скоро подохнем» (это-то все понимают), но что «можно иначе» — разве это задача для десятка человек (со стороны) и для одного месяца работы?!

«Невыносимая лёгкость бытия»... Не помню, откуда это выражение, но только в Череповце всё наоборот — «невыносимая тяжесть бытия». (Может, от этого все и пьют по-страшному, куда больше и чаще, чем в Москве).

В одном из домов нам рассказывают такое, что с трудом укладывается в голове. Оказывается, распространённая в Череповце практика такова: людям, ютящимся сейчас, как сельди в бочке, в каком-нибудь разваливающемся доме и работающим на комбинате, добрый комбинат даёт новые квартиры — в наиболее отравленных районах возле самых труб ЧерМК. Счастливые и благодарные люди въезжают, но не получают ордера на квартиру; в паспорте ставится штамп: «общежитие», т.е. пока человек работает на комбинате, у него есть крыша над головой, если же человек начнёт «выступать» или уйдёт с ЧерМК, то он автоматически станет бездомным.

Если это — не крепостное право, то что тогда — «крепостное право»?

Протоколы и повестки

Работать с людьми с утра до вечера очень тяжело. Куда легче и проще общаться со старыми знакомыми — «пятнистыми» из охраны и милиционерами.

Мы с товарищем из лагеря сидим возле одной из комбинатских столовок. До открытия её остаётся всего три минуты, когда подъезжает группа военизированной охраны и нас — нарушителей, проникших на режимное предприятие (с трёх сторон не имеющее ограды вовсе, а с четвёртой — ограду в дырах, через которые полгорода ходит в дешёвые столовые и магазины ЧерМК) — доставляют в отделение милиции.

Нам выписывают протоколы о задержании и повестки в суд. И то, и другое мы дружно отказываемся подписывать. Кстати, забавная деталь: хотя нас задержали двое охранников, по протоколу их уже трое. Но это пустяк!

— При задержании ты назвал меня (следует не очень приличное слово), — кричит мне «пятнистый», выведенный из себя.

— Вообще-то я тебя так не называл, но если ты очень хочешь, то могу назвать.

Наш отказ подписать протоколы и повестки озадачивает майоров милиции, в руки которых мы переданы. Их можно пожалеть: сейчас вечер, народного судью достать нельзя, а через три часа после задержания, установив наши личности, они обязаны нас отпустить. Что же делать?

Мы протягиваем им листовки с нашими требованиями и предлагаем вступить в инициативную группу жителей, которая борется за решение экологических проблем города. Это предложение почему-то доводит майора Калачева до истерики.

— Я вас продержу здесь всю ночь!

— Пожалуйста: сила на вашей стороне. Но по закону через час и сорок три минуты вы обязаны нас отпустить.

— А я буду вас отпускать и снова задерживать на три часа — и так всю ночь!

Мы только пожимаем плечами.

— А раз вы не хотите по-доброму ничего подписывать — я вас раскатаю! — орёт рассерженный майор.

Мы не знаем, что означает на милицейском наречии слово «раскатать», и майор охотно объясняет, что это значит: снять отпечатки ног, рук, пальцев, глаз и т.д. и проверить на нераскрытые преступления.

— Что же, — говорю я вежливо, — пожалуйста, раскатывайте. Это, наверное, довольно интересно.

— Ах, вот как! — беснуется майор Калачев — Так вот же вам: я не верну вам паспортов!

— А мы не уйдём отсюда и будем сидеть здесь — хоть месяц!

— То есть как? — поражается он нашей наглости.

— А вот так.

В итоге поле битвы остаётся за нами: мы со своими паспортами и неподписанными повестками в суд (конечно, мы не появимся там по доброй воле!) покидаем отделение милиции.

Нет, право, общаться с милицией и охраной комбината куда легче и проще, чем с людьми в Череповце!

Концы и начала

Как часто бывает со мною здесь, в Череповце, я одновременно испытываю два сильных и взаимоисключающих чувства. (Это именно чувства, а не мысли, так как за делами нету времени их подробно фиксировать и рефлексировать). Одно чувство — ощущение непривычной полноты, насыщенности и осмысленности жизни, близкое к тому, что называют «счастьем». Второе чувство — нетерпеливый хронометр, отсчитывающий дни и часы, оставшиеся до возвращения в Москву — к тёплому душу, к мягкой постели, к нормальной пище, к блаженному ничегонеделанию и расслаблению.

И чем ближе конец нашего эколагеря, тем понятнее мне становится, что это не конец никакой, а только самое начало. Не знаю, к счастью или к несчастью, но одно всё очевиднее для меня: Череповец — это не на один месяц и даже не на один год. Здесь не помогут лихие налёты и дерзкие безумства. Здесь могут быть вредны легкомысленные штучки и эффектные выходки. Здесь бесполезно учить и полезно учиться. Здесь не много яркого и блестящего, но много глубокого и подлинного. Череповец — это не суетливый и рафинированный муравейник московских тусовок, это нечто выстраданное и настоящее. Череповец — это город непомерной тяжести жизни, город чудовищного удушья и боли, город людей, которым хочется помочь и на которых можно положиться. Город, в котором за год, протёкший с начала того, прошлогоднего лагеря до конца этого, у меня появилось много долгов, много настоящих друзей и множество только-только начатых дел и незаконченных встреч. Хватит ли у меня сил на продолжение?

Не знаю я, к счастью или к несчастью, но Череповец — это всерьёз и надолго.

Череповец-Москва, 6 августа 1994 года

Знак беды

Поезд

...И вновь, уже в который раз за последние два года, вечерний поезд увозит меня с Ярославского вокзала в город металла, в город дыма и гари, в город несчастных, задыхающихся, забитых и бесправных, покорившихся и ропщущих, сливающихся и разбегающихся людей — в город Череповец. Позади — два экологических лагеря протеста (93-го и 94-го годов), пикеты, встречи, голодовки, стычки с милицией и «пятнистыми» охранниками АО «Северсталь», попытки вести переговоры с мэрией и организовывать граждан, желающих хоть что-то сделать для улучшения своей жизни. Позади — новые и новые приезды в Череповец, ставший для нас таким родным, расклейка листовок, общение с местными начальниками и активистами общественного движения, привоз из Москвы специалистов: медиков, юристов, профсоюзных деятелей. Вот уже больше двух лет мы — Группа социально-экологического действия «Череповец-94» и её союзники и друзья в самом Череповце — бьёмся головой о монолитную стену, плотно пригнанными друг к другу кирпичиками которой являются власти города и администрация Череповецкого металлургического комбината, прокуратура и милиция, суд и запуганные или купленные официальные органы экологического контроля...

Переполненный общий вагон покачивается, грохочет по рельсам, мои попутчики задрёмывают, а я всё не могу сомкнуть глаз. Этим летом экологического лагеря протеста в Череповце не было. Но работа идёт: московские медики анализируют чудовищные факты, собранные здесь (в частности, о массовых случаях отравления жителей угарным газом); тянется длинная вереница судов, возбуждённых по искам активистов Совета санитарно-защитной зоны, требующих переселения жителей из домов вокруг комбината в районы с более сносной экологической ситуацией; вышел первый номер газеты череповецкого экоклуба «Зона».

На этот раз я и трое моих товарищей едем в Череповец ненадолго — не на месяц, и не на неделю даже, а всего на два дня. Но сколько нужно успеть за эти дни: со сколькими людьми переговорить, сколько передать бумаг, собрать информации! И ещё — в рюкзаке моего товарища Андрея желтеет транспарант. Если удастся, мы вывесим его на трубе меткомбината, дополнив нашу постоянную конструктивную работу тем, что получило название «радикальная экологическая акция».

Друзья

Первые встречи, первые рассказы.

Они, в основном, не радуют. У наших старых друзей (ещё с эколагеря 93-го года) Бориса и Наташи — новые огорчения: после весенних выбросов с комбината у Наташи начались острые приступы астмы, и она на несколько месяцев попала в больницу. Их — жертв комбината (астма, частичный паралич и целый «букет» других хронических заболеваний) — никуда не берут на работу, в полной уверенности, что на сто тысяч рублей — пенсию по инвалидности — можно прожить. «Вот — перебиваемся, как можем: шьём простыни для детского дома. Хоть какие-то деньги», — вздыхает Наташа.

Держитесь, дорогие вы наши!

Награда Родины

Приватизация комбината идёт полным ходом и приносит плоды. Огромный скандал разразился после публикации в местной прессе ряда материалов, показывающих, что контрольный пакет акций (около 30%) фактически сосредоточен в руках дирекции, бесконтрольно расходующей миллионы долларов и перекачивающей их в созданное при комбинате АО закрытого типа. Похожие манипуляции происходят сейчас на многих предприятиях России, но здесь они приняли уж слишком масштабный и откровенный характер. Достаточно сказать, что многие руководящие посты на ЧерМК занимают ближайшие родственники генерального директора Ю.В.Липухина: его жена — начальник отдела подготовки кадров, а сын — замдиректора по сбыту металлопродукции...

Недавно, к сорокалетию комбината, Юрий Викторович Липухин получил от президента высокую награду — не то орден, не то медаль — «За заслуги перед Родиной».

И снова опричники

Похоже, реальной, фактической власти над жителями города (власти, основанной на «звонках», финансовых каналах, постановке на ключевые посты своих ставленников) администрации комбината уже мало. Когда год назад охранники комбината (которых рабочие называют «директорскими опричниками») чинили произвол в отношении нашего эколагеря, заявляя, что лужайка, на которой мы расположились, — территория ЧерМК (хотя она была вне его пределов), мы были глубоко возмущены. Оказалось, что это были только цветочки. Сегодня, уже не ограничиваясь избиениями рабочих на проходных, «пятнистые» вышли за стены ЧерМК и, частично подменяя собой милицию, широко растеклись по городу. Они колесят в своих маленьких автобусах по улицам и задерживают тех, кто им не понравился, они проверяют билеты в трамвае вместо контролёров. Они всесильны.

Комбинат (точнее, его повелители) подмял под себя весь город и стремительно убивает его: не только экологическим кошмаром, но и экономическим (через сверхэксплуатацию рабочих, через грабёж фантастических средств, через элементы «крепостного права» — о которых я уже писал) и полицейскими мерами.

Взрослые мужчины в городе в основном идут работать по двум специальностям: в металлурги на комбинате или туда же — в охрану и в городскую милицию (что уже почти тождественно). Обилие людей в милицейской форме или в пятнистых нарядах цвета хаки сразу бросается в глаза. Одни «пашут», надрываясь и задыхаясь у доменных печей, за ничтожные денежные подачки, другие их стерегут. Так уже было — при Сталине, когда комбинат был построен, — и позднее.

Впрочем, есть и третьи — хозяева жизни, но их на улицах не видно.

Контроль и правосудие

— А как же официальный комитет по экологии? — спрашиваю я у знакомых. — Ведь он же должен как-то контролировать экологическую ситуацию в городе.

С этим комитетом дела обстоят совсем неважно. Несколько месяцев назад вышел приказ об увольнении пятидесяти семи сотрудников областного комитета по экологии. После этого со всеми, попавшими под сокращение, были проведены в частном порядке беседы о том, что их пока можно оставить работать при условии полной лояльности властям. В итоге этой акции устрашения никто не был уволен, но сотрудники комитета (и без того мало склонные к непокорности) получили хороший урок.

А что судебные органы? Возникший в результате работы нашего прошлогоднего экологического лагеря Совет санитарно-защитной зоны начал судебную кампанию с требованием переселения жителей из-под труб комбината. Юридически эти требования безукоризненны: предприятие-отравитель (к слову сказать, одно из самых богатых в России) по закону обязано предоставить жителям санзоны жильё в других районах. Стремясь остановить начатую серию судов, утопить её в отсрочках и отговорках (ведь одна победа жителей — это прецедент, который вызовет лавину аналогичных исков), власти города придумали остроумное и оригинальное средство: судьи ввели запись по талончикам (как к врачам в поликлинике). Не имея такого талончика, не можешь обращаться в суд. Сейчас (в августе 95-го) дают талончики на... весну следующего года. Хорошо, что не на следующее тысячелетие! И это при том, что судьи сейчас отнюдь не перегружены делами — каждый из них рассматривает лишь пару дел в неделю.

Кажется, это поистине новое слово местной бюрократии в борьбе за сохранение монопольной и абсолютной власти над жителями Череповца.

Учитесь, чиновники других краёв и весей России!

Знак беды

Поздним вечером мы с товарищами через одну из бесчисленных дыр в заборе проникаем на территорию комбината. Избежав приключений, добираемся до трубы мартеновского цеха и лезем наверх, цепляясь за ржавые скобы.

Начинается гроза. Сверкают молнии, но грома не слышно из-за гула огнедышащего чудовища — комбината. В воздухе здесь столько гари, что едва можно дышать. Между вторым (70 метров) и первым (35 метров) ярусами трубы повисает большой транспарант с рисунком, похожим на те, что раньше висели на трансформаторных будках и сопровождались надписью «Не влезай — убьёт!» На жёлто-ядовитом фоне — череп и кости. Знак беды, знак опасности, не то что нависшей над городом, а прочно угнездившейся в нём уже давно.

Завтра утром «пятнистые» по приказу начальников снимут этот транспарант с трубы. Но удастся ли им — директору Липухину, мэру Позгалеву и их многочисленным слугам и помощникам — скрыть за успокоительными юбилейными речами и оптимистическими фразами то, что стоит за этим грозным знаком?

Череповец-Москва, 30 августа 1995 года

Люди гибнут за металл!

С 1 июля по 8 августа 1993 года в Череповце действовал 7-ой Международный Экологический лагерь протеста. Ситуация в Череповце трагическая и почти тупиковая. С одной стороны, металлургический комбинат, построенный в начале 50-х годов и основанный на технологиях начала века, привёл город к экологической катастрофе: детская смертность превысила рождаемость, дышать почти невозможно. В воздух выбрасывается более 200 ядовитых веществ, употребляемых военными как отравляющие средства. Кто может, бежит из Череповца в другие регионы, а остальные остаются умирать. Такую «экологическую войну» развязали власти города (мэр Позгалев) и администрация комбината (директор Липухин) против своих же жителей. С другой стороны, — просто закрыть комбинат, — значит, выбросить на улицу 60 тысяч его работников. Что тоже недопустимо. Таким образом, комбинат одновременно травит и гробит, но он же и кормит череповчан. Единственный выход, считают специалисты из Минэкологии и другие эксперты, — начать немедленное строительство нового, экологически чистого комбината по японским технологиям, вне черты города с поэтапной консервацией производств на старом комбинате. По существующим советским стандартам, вокруг комбината в радиусе пяти километров не должны жить люди. А в этот радиус как раз вписывается ...весь Череповец. Итак, принципиальным и главным требованием экологического лагеря протеста было, соответственно, экологически чистое производство с сохранением рабочих мест.

Нечего и говорить, что хозяева города и комбината не заинтересованы в переменах. И хотя в городе есть, пусть слабая, но боевая и независимая от чиновников общественность: экоклуб, имеющий нескольких депутатов в горсовете, Свободный профсоюз и другие, но подавляющая часть населения, поддерживая пассивно требования лагеря, настроена была апатично-безнадёжно: рыпайся не рыпайся — всё равно скоро издохнем.

Мы разбили палатки на лужайке прямо напротив заводоуправления. В лагере сначала было 18 человек, а потом несколько меньше — 6-10.

Хроника наших действий была такова:

-

первые две недели — информационные пикеты, работа со СМИ, выступления в трудовых коллективах, экскурсии по промзоне.

-

13 июля — первая радикальная акция: пять человек поднялись на трубу ЧерМК и повесили на её третьем ярусе плакат с надписью «СОС». По этому факту местные власти было возбудили уголовное дело, но потом спустили его «на тормозах».

-

16 июля — не очень удачный из-за плохой погоды и плохой подготовки митинг-концерт пяти местных рок-групп в поддержку нашего лагеря.

-

19 июля анархисты захватили директора комбината в его собственном кабинете и заставили выслушать себя и изложить его позицию по вопросам экологии Череповца. Понятно, что позиция и директора и мэра всё время была неприступно-твердокаменной: травили, травим и будем травить, а вы, «шпана зелёная», катитесь отсюда. Эта акция вызвала бурный резонанс и всеобщее одобрение в городе — директор здесь лицо сакральное, и население было радо такому унижению местного повелителя. Вообще, о работе лагеря, помимо городских и областных масс медиа, информация несколько раз попадала и в центральные: «Маяк», «Вести», «МК». «Новая ежедневная газета»...

-

В двадцатых числах июля в лагере началась голодовка — смелая, но безобразно организованная акция! В результате которой несколько человек попали в больницу.

-

23 июля анархистка Евгения Котляревская, на которой в этот момент фактически держался лагерь, недалеко от него была избита тремя субьектами в рабочих робах. При том, что рабочие ЧерМК в подавляющем большинстве поддерживали анархистов, почти не приходится сомневаться в том, чья это работа.

Наконец, в начале августа Кирилл Привезенцев начал сухую голодовку на трубе мартеновского цеха. Эта голодовка вывела власти из равновесия, они были вынуждены начать с экологическим лагерем и его союзниками официальные переговоры, которые, разумеется, были прекращены, как только голодовка была перенесена с трубы на землю.

В конце концов, радикализировавшаяся в результате действий лагеря экологическая комиссия горсовета Череповца приняла решение в духе требований лагеря — обязать администрацию ЧерМК к 1-му декабря 1993 г. принять Технико-Экономическое обоснование — ТЭО реконструкции ЧемМК, прошедшее экологическую экспертизу. Это ТЭО предусматривает перенос наиболее вредных производств: аглофабрики и коксохима за черту города и их переоборудование на основе экологически чистых технологий.

8 августа лагерь прекратил свою работу, не одержав победы и не потерпев полного поражения. В ситуации поставлена не точка, но запятая или многоточие. Обе стороны: и лагерь, и его оппоненты с полной определённостью заявили и довели до всеобщего сведения свои позиции — прямо противоположные, общественность города была широко проинформирована по этому вопросу. Борьба не закончена, а продолжится в следующем году, когда, вероятно, в июле, в Череповце вновь появится экологический лагерь, подготовка к которому начата уже теперь.

Каковы просчёты и недостатки в работе этого лагеря? Во-первых, так и не удалось поднять на борьбу за свои права население, которое оставалось в роли зрителя, наблюдавшего за борьбой со стороны. Если на первом этапе работы лагеря, до 20 июля, с населением ещё велась какая-то работа, то потом, из-за недостатка сил, лагерь сконцентрировался исключительно на радикальных акциях. Очевидно, что задачу такого громадного масштаба не решить горсти храбрецов за несколько недель — ибо это посягательство на самые основы системы, системы Власти-Мафии, посягательство, выходящее за узко экологические рамки. Для решения эко проблемы нужна долгая работа с людьми и, как итог её, — ни много ни мало социально-экологическая и психологическая революция регионального масштаба, — то есть переход тысяч жителей от состояния безнадёжной апатии к пониманию того, что они сами могут и должны решать свои проблемы, а не надеяться на добрых начальников и не идти покорно на убой, как скот, — но бороться за чистый воздух и рабочие места — то, без чего немыслима человеческая жизнь.

Во-вторых, в ходе работы лагеря стало отчётливо видно, что необходима длительная и тщательная подготовка лагеря: сбор информации и финансовых средств переговоры с союзниками в Череповце, продумывание будущих действий, и, что очень ВАЖНО, кропотливый подбор людей для лагеря, умеющих и желающих работать. Как ни больно писать об этом, но к середине июля облик лагеря очень мало соответствовал как стоящим перед ним задачам, так и образу анархо-экологистов, беззаветно борющихся за свободу личности и защиту природы. Отсутствие систематически продуманной работы, место которой заняли какие-то импульсивные порывы: а не пойти ли сегодня на пикет, а не устроить ли голодовку? Тотальный бардак, общая, довольно нездоровая моральная атмосфера в лагере, чрезмерное злоупотребление «зелёным змеем» и т. д., имевшие место в этом году, и в итоге полная неподготовленность и непрофессионализм большинства участников лагеря во многом предопределили исход этого лагеря, и героические усилия отдельных его участников, особенно Кирилла Привезенцева, не смогли переломить общей ситуации. Надеюсь, что в следующем году всё будет по-другому.

16 сентября 1993 года

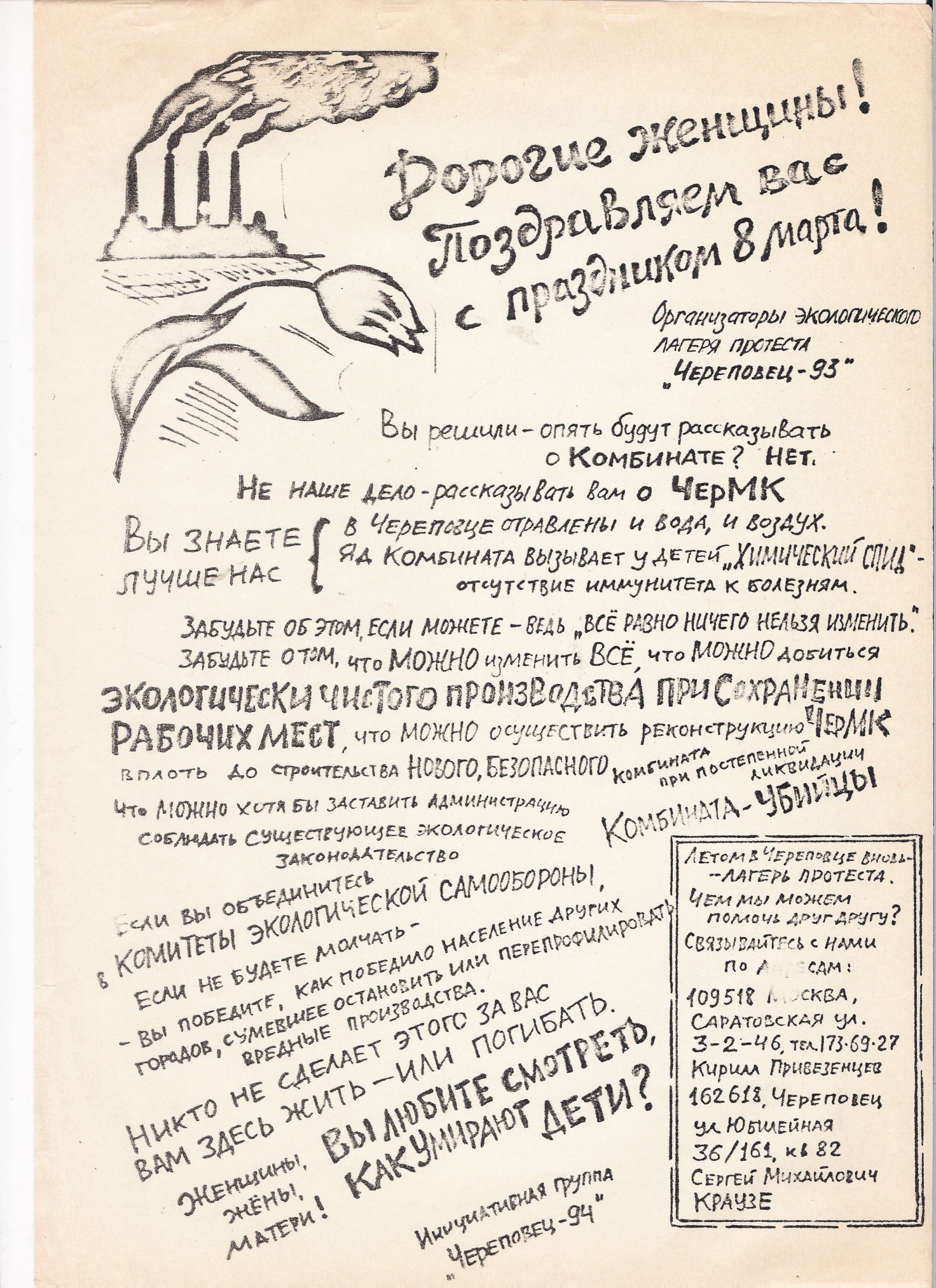

Приложение: Листовка: Поздравление с 8 марта